Des origines au XIXème siècle :

La vie théâtrale à Saint-Nazaire débute avec l’obtention du statut de Ville accordé au XIVème siècle, et l’instauration d‘une foire ayant lieu chaque 20 juillet à l’occasion de la Sainte-Marguerite. Des troupes itinérantes venaient alors dresser une scène et se produire dans des Mystères et de courtes farces que les spectateurs suivaient debout. A la demande de Gabriel de Goulaine, vicomte de Saint-Nazaire, le roi Louis XIII remplace en 1614 cette foire par deux autres, le 24 juin, à la Saint-Jean-Baptiste, et le 14 septembre, à l’Exaltation-de-la-Sainte-Croix[1]. A la même période, le genre théâtral évolua : les comédiens jouaient des spectacles avec une introduction de genre comique suivie de tragédie à l’antique. Les troupes furent aussi plus nombreuses et au cours du XVIIème elles vinrent régulièrement se produire dans les auberges de la ville, L’Empereur, Le Lion d’or, Le Roi de Suède, devant un public assis et qui consommait durant le spectacle. Certaines de ses troupes furent invitées à se produire au château de la Motte-Allemand devant la famille de La Haye du Sable, seule parmi les familles seigneuriales vivant à l’année dans la paroisse avec des moyens financiers importants. Au cours du XVIIIème siècle, ces représentations seigneuriales disparurent peu à peu ; la société aristocratique et bourgeoise préférant se distraire en jouant elles-mêmes devant leurs amis.

La Révolution et l’Empire ayant instauré une forte censure, la vie théâtrale devient alors presque inexistante, et la commune n’a plus droit qu’à une seule foire, tenue le 30 avril[2]. Il faut attendre la Restauration pour que des théâtres ambulants se produisent à nouveau régulièrement.

1857 à 1886, le premier théâtre nazairien

Le premier théâtre, dit Théâtre de Saint-Nazaire, situé au 7 rue de Saillé, était un théâtre privé avec troupe à demeure. Il fut fondé en octobre/novembre 1859 par Martial Boguier, (1829-1900). Né à Périgueux, fils d’un gendarme, horloger de formation, il ouvrit une boutique à Pontchâteau mais joua la comédie à Nantes au théâtre Graslin dès 1855, sous le nom de Boguier le jeune. Le 15 décembre 1859, alors qu’il s’était établi à Saint-Nazaire, Martial Boguier fut déclaré en faillite personnelle par le tribunal de Pontchâteau par suite de la plainte de son fournisseur en horlogerie. Le tribunal prononça la saisie de ses biens immeubles et meubles, et son emprisonnement pour dettes. La Troupe demanda par pétition, le 7 janvier 1860, à pouvoir continuer à travailler. Martial Boguier fut rapidement libéré, mais à partir de cette aventure, il se fit connaitre sous le nom de Monsieur Martial. La première pièce jouée fut un drame en cinq actes, Le médecin des enfants, d’Auguste Anicet-Bourgeois et Adolphe d'Ennery[3]. Préférant être acteur, Monsieur Martial donna en 1867 la direction de la troupe à monsieur de Saint-Martin, qui resta jusqu’en 1875. La programmation comportait du théâtre classique, tel Tartuffe de Molière en octobre 1866, des drames en cinq actes et six tableaux, généralement suivis d’un vaudeville en un acte, (en septembre 1866 fut ainsi joué Les Chauffeurs ou Pierre Lenoir d’Eugène Sue, drame en cinq actes, qui fut suivi de Jean Torgnol ou le retour du marin d’Eugène Grangé et Lambert Thiboust, vaudeville en un acte), des vaudevilles, comédies-bouffes et des opérettes en trois actes. A partir de 1880, la Troupe du Théâtre de Nantes vient se produire régulièrement dans la salle, ainsi que des troupes parisiennes en tournée, (notamment celle de l’Opéra Comique ou de François Achard avec Nancy Vernet). L’orchestre de l’Orphéon de Saint-Nazaire, l’une des sociétés musicales locales, s’ajouta à la programmation avec des opérettes et des opéras-bouffes, interprétés en alternance avec les représentations théâtrales. Quelques chansonniers vinrent de Paris se produire, tel Octave Dupré de La Roussière, (1851-1933), durant la saison de l’hiver 1885-1886.

Photographies de Monsieur Martial en comédien entre 1870 et 1875, Fonds & Collections Odoevsky Maslov.

La salle de théâtre est décrite comme délabrée en 1886 ; elle fut fermée sans explication en février 1887 en pleine programmation (Martial Boguier décéda à Bordeaux en juin 1900). En 1888 le bâtiment changea de propriétaire pour devenir le Grand-Bazar Delzieux[4], puis fut rasé en 1904 pour faire place à L’Epicerie Moderne.

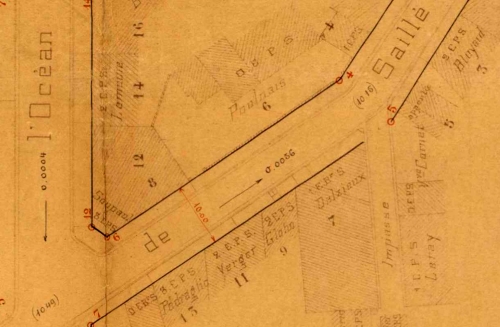

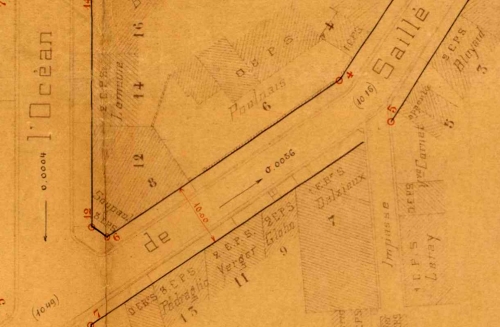

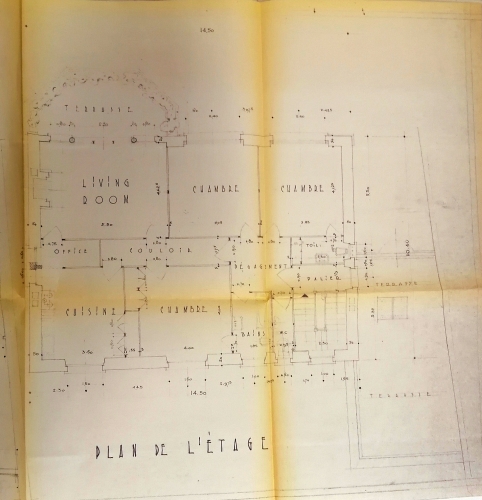

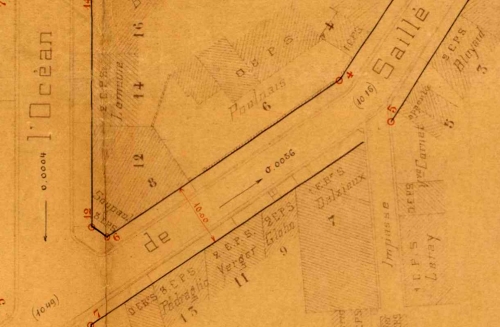

La rue de Sailé en 1899, sur un plan de réalignement conservé aux Archives Départementales de Loire-Atlantique ; on distingue au 7 l'ancien théâtre devenu épicerie Delzieux.

1875-1889, deux projets avortés :

Contrairement à ce qui a été souvent écrit, ou du moins trop repris sans vérification, le projet de ville/quartier annoncé par Alphonse Césard dans Le Monde Illustré du 15 avril 1865, qui devait, entre autres, comprendre un théâtre, ne fut jamais un projet réel, mais uniquement une escroquerie. Il avait été dit aux petits épargnants qu'ils pouvaient spéculer en prenant des actions auprès d'une société écran, relevant d'un montage d'autres sociétés actionnaires basées à l'étranger. Ce qui avait été promis d'être construit sur le domaine féodal du Manoir du Sable n'a jamais fait l'objet de plans. Seules les vues illustrant l'article de 1865 furent dessinées, (voyez à ce propos l'un de nos articles précédents : http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2019/03/20/la-speculation-nazairienne-durant-le-second-empire-6137439.html).

Il n’existe en réalité au 19e siècle que deux véritables projets, l’un privé, l’autre municipal :

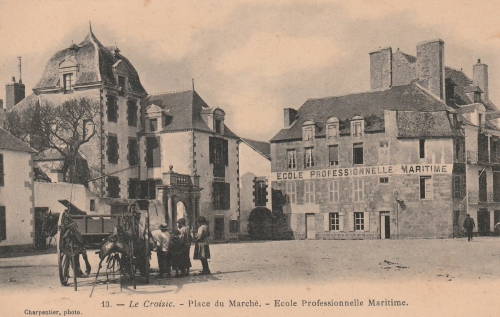

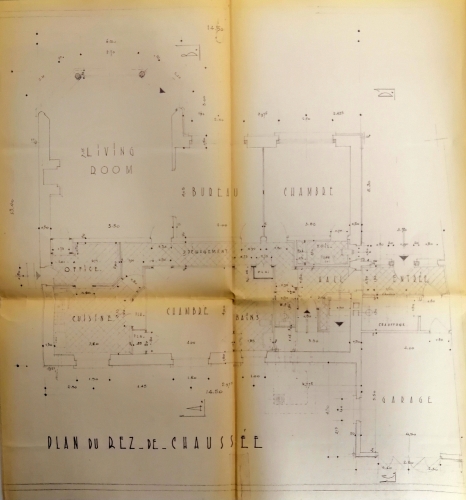

En janvier 1875, Alphonse Pinguet, (Saint-Benoit-du-Sault 16 décembre 1832 – 7 janvier 1888 Saint-Nazaire), architecte voyer de la Ville[5], qui réalisa les villas de Porcé, le château des Charmilles, et les Halles, aujourd’hui situées à Penhoët, présenta les plans de reconversion de l’ancienne minoterie, située au 49 de la rue du Croisic, en un théâtre de 700 places, avec buvette au rez-de-chaussée, foyer au première étage, et logement du second. Les plans furent exposés à la librairie Blanchet. Le projet devait être financé par la constitution d’une société de 400 actions devant rassembler 40.000 fr. Malgré la sollicitation de la Municipalité, la société ne vit jamais le jour.

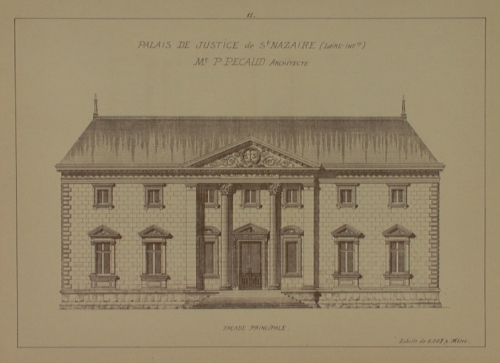

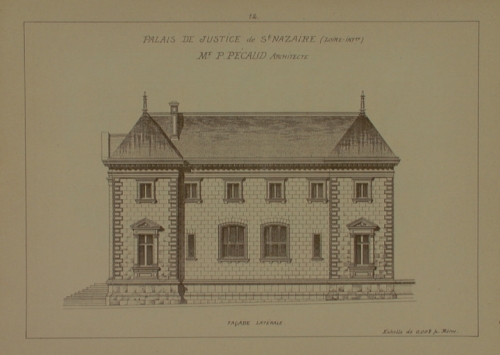

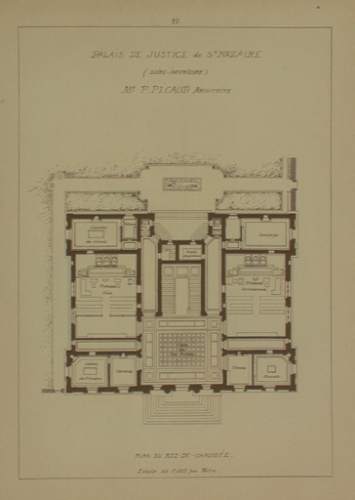

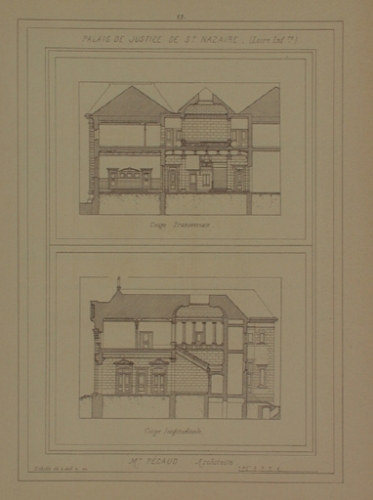

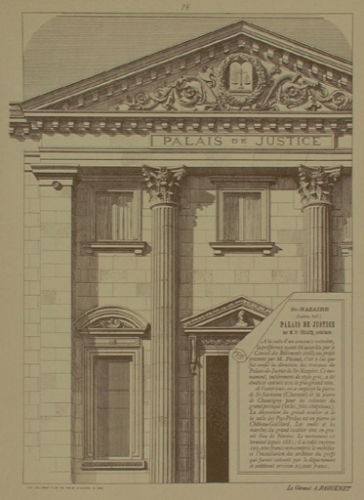

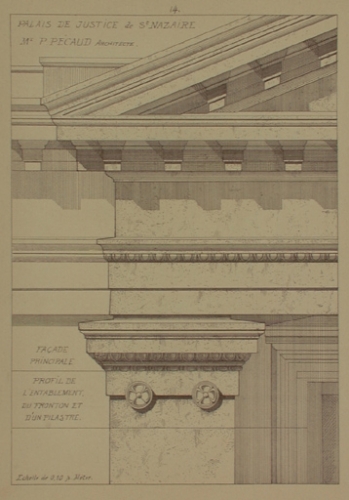

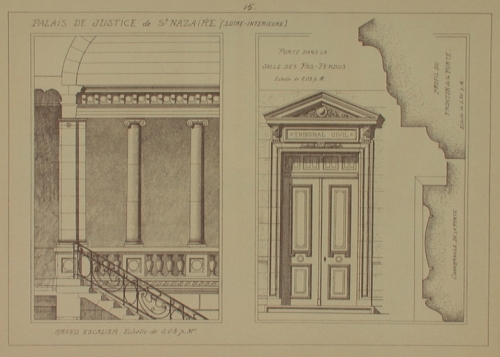

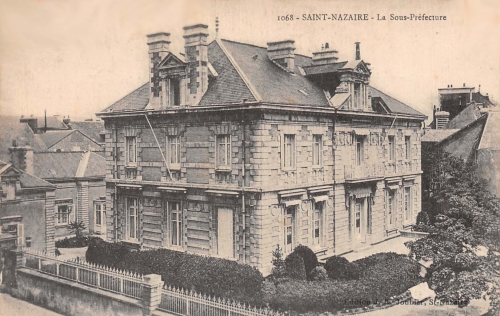

En mars 1890, la Municipalité organisa un concours pour la réalisation d’un théâtre municipal à construire sur un terrain municipal situé Place Marceau. La clôture du concours fut fixée au 31 décembre 1890, et le cahier des charges fixait la dépense à 230.000 fr, honoraires d’architecte compris, fixées à 5%[6]. Dix-sept projets furent soumis au jury, qui choisit en janvier 1891, celui émis par Jean-Pierre Pécaud, (Nozay 6 janvier 1839 – 10 octobre 1896), architecte de la Ville qui avait réalisé en 1877-1878 le Palais de Justice, et en 1889 la Sous-Préfecture[7]. Le projet de théâtre ne fut soumis au vote du Conseil qu’en 1895, et fut rejeté.

1886-1939, les théâtres ambulants :

La fermeture du théâtre de la rue de Saillé entraina la nécessité de solliciter des théâtres ambulants. A partir de 1886, le Théâtre Gaillet, de petite structure, s’établissait Place du Bassin. Il était dirigé par Joseph et Edouard Gaillet, et présentait, les dimanches et lundi, des drames en cinq actes et des comédies bouffes, avec des airs chantés. Ce théâtre se produit à Saint-Nazaire durant une dizaine d’années. Ces théâtres forains se succédaient tout au long de l’année et revenaient régulièrement. Par exemple, en 1893, vint en janvier le Théâtre Ganelli, sur la place du Bassin, qui présenta Le canard à trois becs, un opéra-bouffe en trois actes, de Jules Moinaux et Emile Jonas, et une revue en sept tableaux, Saint-Nazaire fin de siècle, « commise par un autochtone qui tenait à conserver l’anonymat [8]». Le même mois, le théâtre Futelais, s’établit place Marceau, y joua la comédie Les Français au Dahomey, avec une troupe de vingt-cinq acteurs en partie maquillés en indigènes dans le plus parfait mauvais goût du racisme primaire. D’avril à juin on vit le Théâtre Rey-Bono, interprétant un opéra-comique en trois actes, La Mascotte d'Edmond Audran. Ce théâtre manqua de brûler, car le préposé à l’allumage des becs de gaz fit une fausse manipulation et enflamma la bouteille d’esprit de vin qui lui servait à l’allumage, provoquant la panique parmi les spectateurs. En septembre, au moment de la Foire annuelle de Saint-Nazaire, vint le Théâtre des Fêtes de Paris, dirigé par Guélin, qui proposa César Borgia ou la nuit des fantômes, drame en cinq actes de Henri Crisafulli et Édouard Devicque, où coups de poignards et poisons ponctuent les scènes jusqu'à l’écœurement, heureusement contrebalancé le même soir par La Consigne est de ronfler, vaudeville en un acte d’Eugène Grangé et Lambert Thiboust.

Il vint plusieurs fois le Théâtre Chabot, dirigé par Pierre-Victor Chabot, (1820-1897), qui usurpait le nom de la famille noble éteinte des Chabot de Gironville, et à qui, Eugène, son fils, succéda. En décembre 1894, il interpréta Le Bossu ou le Petit Parisien de Paul Féval, drame de cape et d'épée depuis plusieurs fois remonté au cinéma, dans lequel Lagardère venge le Duc de Nevers en cinq actes et douze tableaux, et La Porteuse de Pain, adaptation d’un roman-feuilleton de Xavier de Montépin, parut initialement dans Le Petit Journal dix ans auparavant. Le Théâtre Chabot fut hérité par la fille d’Eugène, Gabrielle-Andrée, qui l’apporta en dot à Auguste Borgniet. Il devint le Théâtre Bodignet, puis en 1929 le Théâtre Borgniet-Delemarre, dont nous reparlerons.

Le Théâtre Chabot

Plus curieux, le Théâtre Mondain, qui proposa des « visions d’art », c’est-à-dire des tableaux vivants inspirés d’œuvres aux femmes peu habillées, ou patriotiques dans le gout pompier d’alors ; Miss Chromo, (de son vrai nom Germaine Chabot, décédée en 1964), qui, corset et chevilles visibles, dansait de façon provocante à la manière du personnage de Lola de Jacques Demy, les tours de prestidigitation et d‘ombromanie de Bénévol, « le coupeur de tête ». Le Grand Théâtre des Nations, théâtre lyrique d’une capacité de deux-cents places, dirigé par A. Casti, qui faisait le tour de la Bretagne, présenta successivement en décembre 1897 Les Cloches de Corneville, opéra-comique en trois actes de Robert Planquette, Le Petit Duc, opéra-comique en trois actes de Charles Lecocq, Les Mousquetaires au couvent, opérette en trois actes de Louis Varney, (ce théâtre devint par la suite le Théâtre Pérès-Chabot).

On vit aussi sur la place Marceau la Tournée Moncharmont et Luguet, qui le 31 octobre 1899 présenta Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand, avec Jean Daragon dans le rôle principal. La troupe se composait de trente interprètes, et disposait en plus des décors changeant plusieurs fois au cours des cinq actes, de deux-cents costumes.

Jean Daragon, fonds et collections Odoevsky Maslov

Cependant, c’est surtout le Théâtre Delemarre Frères, dirigé par Jules Delemarre, (1854-1930), et Henri Delemarre, (1858-1938), qui marqua l’histoire nazairienne.

Jules et Henri Delemarre

Ce théâtre itinérant fut fondé en 1862 par Pierre-Louis-Joseph dit Prosper Delemarre, (Valenciennes 22 février 1810–1880). Il s'agissait à l’origine d'un théâtre de marionnettes ; Prosper transmit à ses fils en 1878, qui, en 1880 commencèrent à y introduire des comédiens de scène, et qui en firent un théâtre de troupe en 1895. Il fut alors le plus grand théâtre démontable de France, avec un barnum de 40 m de long, abritant un théâtre à l’italienne aux galeries de loges dorées, d’une capacité de 1.200 places, avec trente artistes qui participaient aux montages et démontages de la structure et de ses trois-cents décors, voyageant dans treize voitures hippomobiles ou deux trains.

Le théâtre Delemarre vint la première fois à Saint-Nazaire monté sa scène, sur la Place Marceau, de la mi-mars à mi-juin 1896, avec quatre pièces différentes jouées alternativement les samedi, dimanche, mardi et jeudi, et un programme renouvelé chaque mois. Leurs premières représentations en mars furent La Voleuse d’enfants, drame en cinq actes et huit tableaux, d’Eugène Grangé et Lambert Thiboust ; Le fils de la nuit, drame en cinq actes et huit tableaux, d’Alexandre Dumas père, (assisté par Gérard de Nerval) ; Trois femmes pour un mari, d'Ernest Grenet-Dancourt, comédie-bouffe en trois actes ; Nos bons villageois, de Victorien Sardou, comédie en cinq actes ; en avril, Le maitre de forges, drame en cinq actes, de Georges Ohnet ; Le Courrier de Lyon, drame en cinq actes et sept tableaux, d’Edouard Moreau et Alfred Delacour ; Gigolette, drame en cinq actes et neuf tableaux, d’Edmond Tarbé des Sablons ; Divorçons, comédie en trois actes, de Victorien Sardou ; en mai ce furent tous les soirs d’une semaine un version de La Passion de Jésus Christ, remplacée ensuite par La Dame aux camélias, drame en cinq actes, d’Alexandre Dumas ; avec, en sus, le 9 avril 1896, une représentation au profit du Bureau de bienfaisance de la Ville, de Frou-Frou, comédie en cinq actes de Henri Meilhac et Ludovic Halévy, précédé d’extraits de l’opérette Le Grand Mogol d’Edmond Audran interprétés par l’Harmonie de Saint-Nazaire[9]. Aux entractes, il y avait des spectacles de prestidigitations. Les Delemarre firent l’acquisition d’une maison et de terrains pour le dépôt de leur matériel à proximité de la Place Marceau en 1897, (au niveau de l’actuelle rue d’Ypres), mais leur théâtre ne revint se produire en Loire-Inférieure qu’en 1898, à Nantes, place de Bretagne, durant tout l’été, puis à nouveau à Saint-Nazaire du 1er octobre 1898 à au 1er mars 1899.

La Place Marceau en octobre 1898, Fonds et Collections Odoevsky Maslov ; sur la droite, le long chapiteau du théâtre Delemarre et ses roulottes faisant office de loges pour les artistes.

Il fut interprété Closerie des genêts, de Fréderic Soulié, drame en 5 actes et 8 tableaux, qui met en scène des Chouans et une fastueuse noce bretonne pour laquelle des joueurs de biniou et de bombarde avaient été engagés, mais parce que trop royaliste, elle fut pour des raisons politiques contrebalancées par la présentation de Marceau ou les enfants de la République, d’Emile Moreau, dont une scène se déroule dans un imaginaire « château de Montoir » en 1793, avec quelques écœurants chants pseudos patriotiques. Mais cette saison fut aussi l’occasion de présenter des spectacles à sensations, tels qu'en janvier 1899[10], les démonstrations du Professeur Papus sur l’hypnose. Papus, de son véritable nom Gérard-Anaclet-Vincent Encausse, (La Corogne 13 juillet 1865 - 25 octobre 1916 Paris), était un médecin passionné d’occultisme, qui fut cofondateur avec Augustin Chaboseau.de l'Ordre Martiniste.

Les frère Delemarre se plaisant à Saint-Nazaire, ils firent l’acquisition le 5 juillet 1899 du domaine de Ker Aimée[11], chemin de Porcé à Bonne-Anse, comprenant plusieurs maisons, parc, vignes et verger. Cette propriété, aujourd’hui divisée, est restée celle de leurs descendants. Leurs enfants firent leurs classes à Saint-Nazaire. Cette installation familiale à Saint-Nazaire ne fixa pas la troupe sur place, même si, en témoignage d’affection pour leur cité d’adoption, les frères Delemarre firent peindre sur le rideau d’avant-scène les armoiries de la Ville. Ce n’est qu’en novembre 1913 que le Théâtre Delemarre remonta son chapiteau sur la place Marceau, avec un spectacle qui a marqué la mémoire nazairienne : Le Tour du Monde en 80 jours, de Jules Verne et Adolphe d'Ennery, joué les 14, 15 et 16 novembre 1902, avec trente-deux comédiens et des décors mouvants. En novembre 1905, ce fut l’épopée napoléonienne qui fut mise en scène, avec Madame la maréchale d’Alphonse Lemmonier et Louis Péricaud, pièce en trois actes. Si entre janvier 1906 et décembre 1910 le théâtre Delemarre se produisit ailleurs, en novembre 1908 Jules Delemare devient conseiller municipal, responsable de la section de Saint-Marc. Le retour sur la place Marceau se fit le 31 décembre 1910 avec des drames et des comédies n’entrainant pas une mise en scène élaborée. Dans l’incapacité de se produire durant la Grande-guerre, le Théâtre Delemarre Frères ne revint qu’à l’occasion de la saison hivernale 1922-1923. Ce retour se fit dans un contexte particulièrement orageux. En 1922, la Ville connu des difficultés financières en raison de la Dépression de 1920-1921, et ne subventionna pas son théâtre municipal, L’Athénée, fondé en 1910, dont nous parlerons plus largement dans le chapitre « 1909-1943, les théâtres municipaux ». L’Athénée était par concession sous la direction de Fernand Salmon. Celui-ci, ayant appris que les Frères Delemarre sollicitaient l'autorisation de faire revenir sur la place Marceau leur chapiteau pour trois mois durant la saison d’hiver, demanda un délai au prétexte qu’il allait organiser une nouvelle saison lyrique et qu’il ne fallait pas lui faire concurrence. Mais n’ayant pas eu la capacité de présenter son projet, le Conseil municipal décida de donner son autorisation aux Delemarre. Salmon surjoua l'indignation pour faire oublier qu'il était fautif, et traita dans Le Phare de la Loire[12], les Delemarre « d’étrangers à la commune » produisant des spectacles inférieurs en qualité aux siens. La réaction de Frères Delemarre fut particulièrement cinglante. Ils firent publier le 14 mars 1922 leur réponse dans plusieurs journaux, dans laquelle ils firent mémoire de toutes les villes où leur théâtre avait ses habitudes, de l’importance de sa troupe tant par le choix qualitatif des acteurs, que par leur nombre, de la puissance scénique de l'entreprise. Ils soulignèrent ensuite que se faire traiter d’étranger par un homme non natif du lieu, et seulement arrivé à la veille de la Guerre, qui l’avait tenue loin, était malvenu, alors qu’ils avaient pour leur part élu domicile à Saint-Nazaire depuis 1897, et que leur théâtre, certes forain, avait les armes de Saint-Nazaire sur le rideau, ville dont Jules avait été durant une dizaine d’années conseiller municipal. Le chapiteau fut dressé pour trois mois sur la place Marceau, face au théâtre municipal, et « l’air y sentit la poudre ». Le théâtre Delemarre débuta sa saison le 6 octobre 1922 avec Les Oberléou terre d’Alsace, pièce en cinq actes, de René Bazin et Edmond Haraucourt, suivi les jours suivant de comédie-bouffes et vaudeville, mais c’est Le tour du monde d’un gamin de Paris, pièce d’aventure en onze tableaux d’Ernest Morel, jouée trois soirs de suite, les 13, 14 et 15 octobre, qui subjugua les Nazairiens. Il faut pour comprendre cette forte impression, imaginer les décors se succédant, avec une machinerie qui les mettait en mouvement, et savoir que le décorateur était monsieur Essers, ancien décorateur de l’Opéra-Comique. On vit ainsi le Port de Rio de Janeiro avec l’arrivée d’un vapeur ; exploser le pont d’un paquebot ; un radeau naviguer en pleine mer dans un brouillard duquel émergeait au loin Sydney ; avec aux entractes des acrobates, et cela dans un espace chauffé, (le théâtre municipal ne l’était pas), depuis des places confortables qui coutaient de 1 à 5 fr. Avec le renouvellement des pièces de semaine, il était impossible pour la concurrence de tenir.

Les Frères Delemarre partirent en tournée dans le sud de la France durant la saison 1923-1924. Fernand, le fils ainé de Jules, qui avait débuté comme prestigiateur, fonda le sien, présenté comme un théâtre-cirque nommé Le Théâtre des Grands Spectacles. C’est à Saint-Nazaire qu’il fit se produire pour la première fois sa troupe, en mai 1924 sur la Place Marceau, avec la représentation d’un spectacle lui aussi resté mythique pour les Nazairiens, Les énigmes du Sphinx, en vingt tableaux, soutenu par un orchestre symphonique, des comédiens venus des Folies-Bergère, de l’Odéon, du Théâtre Antoine, du Kursaal (Genève), et une troupe de danseuses, les Gaity Girls, de l’Alhambra de Londres.

Programme des Enigmes du Sphinx, collection particulière.

On vit y la Baie de Naples, Venise et ses gondoles, les pyramides de Gizet, « un sphinx gigantesque », une palmeraie, un ballet d’égyptiennes. Le scénario racontait les aventures d'un détective amateur qui venant au secours d’un banquier menacé par un tueur nommé Sphinx. Les meurtres se succédaient, et il résolvait plusieurs énigmes, aidé par la fille de la victime. Le 10 mars 1928, Jules fit don à son fils Fernand de ses parts du théâtre Delemarre Frères, par acte passé devant maitre Lunaud, notaire à Saint-Nazaire. Unissant ensuite en un seul le Théâtre Delemarre Frères au Théâtre des Grands Spectacles, Fernand finit par quitter Saint-Nazaire pour s’établir à Bordeaux où il épousa l’une de se comédiennes en mai 1932, Françoise Valleix. L’année suivante, à Castelsarrasin, un incendie anéantit treize des seize roulottes et mit un terme à l’aventure.

Fernand II Delemarre en 1932

De son côté Jacques, (1898-1993), son jeune frère, avec son épouse, née Philiberte Lalande, s’associèrent à Auguste Borgniet et son épouse, et avaient acquis le 10 décembre 1929 la moitié du Théâtre Borgniet, ex-Chabot, et qui devient le Théâtre Borgniet-Delemarre, dont nous avons parlé plus-haut. Ils ne se produisirent pas à Saint-Nazaire. Le 20 mars 1933, face à la concurrence du cinéma parlant, les associés vendirent ce théâtre à monsieur et madame Patau, qui eux-mêmes mirent fin à l’activité en 1974. Jacques Delemarre devient exploitant marchand de primeurs, puis se reconvertit dans les assurances.

Le dernier théâtre forain à s’être produit à Saint-Nazaire fut celui de Léo Holé, qui vint avec sa troupe interpréter La Veuve joyeuse, opérette en trois actes de Franz Lehár, et Lakmé, opéra en trois actes de Léo Delibes, dans une mise en scène « digne du Graslin ». Hélas, la Société́ des auteurs et compositeurs fit saisir une partie des recettes parce que monsieur Holé ne voulait pas acquitter ces droits ! La saisie fut de 4.000 fr , avec une demande de 5.000 fr de dommages et intérêts et une amende de 100 fr. Monsieur Holé se défendit en affirmant ne pas être le seul directeur de théâtre démontable qui refusait de passer sous les fourches caudines des éditeurs : « J’ai toujours voulu payer les auteurs mais pas les tiers ». Il avait déjà̀ eu les mêmes démêles à Niort, Poitiers, Saint-Malo, La Roche-sur-Yon et à Nantes.

Buffalo Bill

Le 8 septembre 1905, Buffalo Bill, dans le cadre de sa tournée française dans cent villes, vient avec son cirque. Il arriva avec de La Roche-sur-Yon avec trois trains de 17 et 18 wagons en gare de Saint-Nazaire le matin à 6h03, 7h05 et 8h45. Le matériel avait été placé le long du boulevard Leferme, suscitant un attroupement derrière des barrières de sécurité, jusqu'au-delà de la caserne des douanes. On arrivait à peine à se frayer un chemin sur la place entre la gare et l'agence Transatlantique et la police fut mobilisée et il n'y eut aucun incident. Il fallut bloquer la circulation des rues Amirale Courbet, Thiers et Villès-Martin pour permettre au convoi de gagner le terrain de l'hippodrome au Grand Marais, offrant aux Nazairiens un défilé de cavaliers Russes, Japonais, Amérindiens, Mexicains, et de femmes montées en amazones, le Phare de la Loire du 10 septembre 1905 souligna que ce furent surtout les Cosaques qui suscitèrent le plus de curiosité, il est vrai que voir ces cavaliers défiler à toute allure en tête debout sur leur selle fut un spectacle unique. Détail cependant qui nuit à la légende : ils n'étaient pas Cosaques, mais Géorgiens ; pour des raisons publicitaires, le cirque mentait sur leur ethnie véritable. Le campement fut monté derrière la Caserne de La Briandais. Le chapiteau fut rapidement monté sur l'hippodrome ; à 14h il eut une première représentation, et une seconde à 20h. L'événement était si considérable, que plusieurs administrations et commerçants fermèrent tout l'après-midi. Outre les centaines de chevaux, Buffalo Bill arriva avec une troupe « de peaux rouges » qui jouèrent une attaque de diligence, un homme « à la peau bleue », des « Chinoises à petits pieds », « un géant nègre », « un enfant colosse », un couple de tatoués, une charmeuse de serpents, des lapins musiciens, des singes boxeurs, et des kakatoès. Toute la journée, des gens affluèrent à Saint-Nazaire et les représentations cumulèrent 8.000 et 10.000 spectateurs !

1896-1911, le théâtre du Casino

Nous avons déjà longuement expliqué l’histoire du Casino des Mille Colonnes, (http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2019/01/14/du-casino-de-saint-nazaire-au-college-saint-louis-1ere-parti-6120615.html ), mais il faut résumer ici la vie de son théâtre :

A son inauguration, la direction et l'animation furent confiées à Henri Villefranck, de son vrai nom Henry-Donat Francqueville, (Arras 1er octobre 1849 - Strasbourg septembre 1928), un artiste lyrique qui fut auparavant directeur du Théâtre Municipal de Dijon de 1889 à 1891, puis du Théâtre Municipal de Reims de 1891 à 1898. La critique et le public lui reprochèrent de ne produire pour le théâtre que « des banalités ». Il resta en poste à Saint-Nazaire jusqu’en 1899, préfèrant la direction du Grand-Théâtre de Nantes, et fut remplacé par messieurs Bach et Bourdillat qui proposèrent des comédies et des vaudevilles en trois actes, de Feydeau, Théodore Barriere, Valabergue Bisson, Antony Mars, etc., ainsi que des opéras et des opérettes, essentiellement de Bizet, Offenbach. La saison théâtrale s’y tenait de juillet à septembre, les samedis, mardis, et les jeudis en alternance avec les spectacles lyriques qui se produisaient aussi tous les dimanches. Les artistes venaient pour une saison, seul l’orchestre et les chœurs étaient permanents.

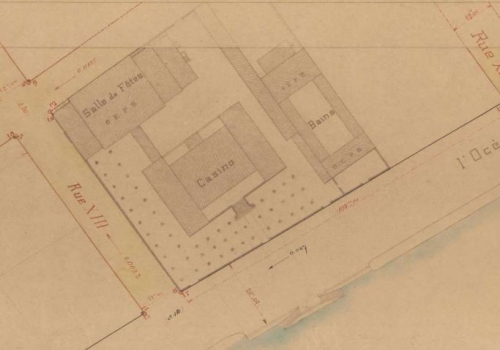

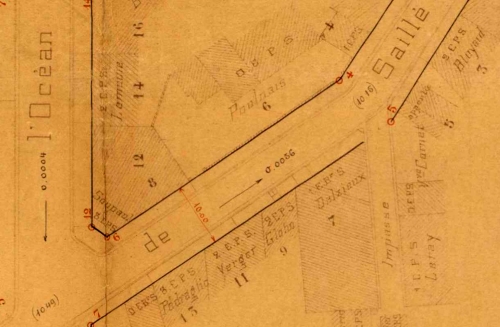

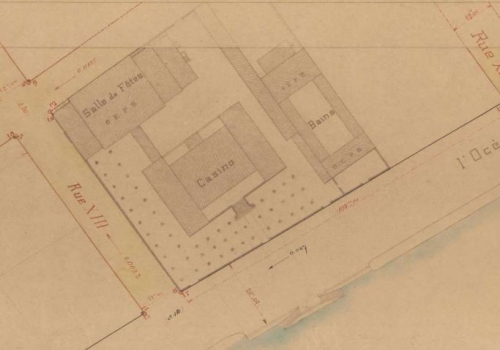

Disposition des bâtiments en 1899, sur un plan de projet de réalignement conservé aux Archives départementales de Loire-Atlantique

La salle se trouvait à l’arrière du Casino, avec lequel elle était reliée par un couloir hors d’œuvre afin de l’isoler en cas d’incendie. La faillite du Casino en 1911 entraina sa fermeture. Le site, transformé durant la Première Guerre mondiale en hôpital, puis en 1917 en centre de transit des chevaux et des mules débarquées par les Troupes étasuniennes, fit qu’on y joua à nouveau pour les soldats. En parti saccagé apr les troupes étasuniennes, laissé à l’abandon et squatté par des sans-abris, l’ensemble fut acquis en 1924 par l’Evêque de Nantes qui y établit le Collège Saint-Louis. La salle de Théâtre fut alors reconvertie en chapelle, avec l’autel sur la scène. Les spectacles scolaires, des conférences, et les remises de prix s’y déroulèrent jusqu’à sa destruction en 1951.

1909-1943, les théâtres municipaux :

Le 12 décembre 1909 la Municipalité vota le principe de concession allant du 1er janvier 1910 au 31 décembre 1924 pour la réalisation d’un théâtre-music-hall confié à messieurs Salmon et Wolff. Le Préfet valida cette décision le 16 décembre. Il fut convenu que le terrain serait celui appartenant à la Ville place Marceau, situé à l’angle de la Rue Alcide Benoit, et limité à l’arrière par la rue de la Gare, (rebaptisée ensuite rue de Saintonge). Les concessionnaires s’engagèrent par contrat du 4 janvier 1910 à y édifier en trois mois un théâtre doté d’une façade de pierre, et d’une salle à structure de poteaux de bois et de parpaings de briques, dotée de sept portes devant permettre évacuation, avec galeries et loges, dont une de 4 places à l’usage strict de la municipalité, le tout pour une capacité de 677 places. De plus, les concessionnaires s’engagèrent à verser une caution de 15.000 fr, puis à payer 10.000 fr par an, les 10 premières années, et 15.000 fr durant les cinq dernières, à donner trente représentations par an, et permettre aux pauvres d’assister aux spectacles pour un montant égal à 1.000 fr, de laisser à la ville l’utilisation de la salle dix fois l’an, de donner trois représentation l’an au bénéfice d’œuvres désignées par la Ville, et enfin à ne produire aucune pièce immorale ou atteignant aux bonnes mœurs, et aucun spectacle politique ou religieux.

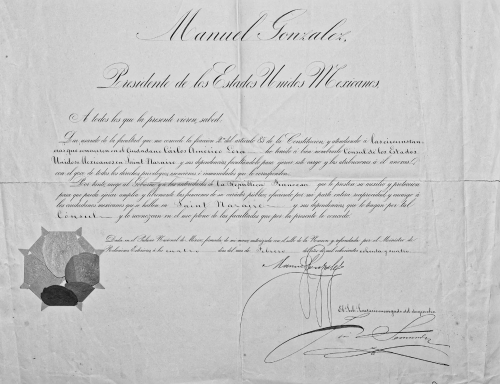

- Edouard-Louis dit Edouardo Wolff, (Guichen 1er septembre 1844 - 1er février 1933 Saint-Nazaire), chevalier de l'ordre National du Condor de Los Andes, combattant médaillé de 1870-1871, consul de Bolivie à Saint-Nazaire en mai 1907[13], président du Comité des fêtes de la place Marceau, ce fils de gendarme était propriétaire du Grand Café Américain[14] qui faisait face au terrain du futur théâtre, établissement le plus chic de la cité, où les violonistes de l’Athénée jouaient quand ils étaient en relâche. Edouardo eut deux épouses : Jeanne Guiton, (1844-1919), et par union contractée le 19 novembre 1919 à Saint-Nazaire, Jeanne-Marie Guyonvarh, (1885-1964) ; tous reposent au cimetière de La Briandais.

- Fernand-Michel Salomon, dit Salmon, (Le Havre 30 octobre 1885 – 15 juillet 1948 Avallon), réputé d’origine autrichienne, était d’une lignée de tailleurs. Arrivé à Saint-Nazaire en 1907, il y fut d'abord courtier en bestiaux, mais était domicilié à Paris et se déclara ensuite artiste lyrique en 1911, puis impresario. Epoux en premières noces à Paris 9e, le 11 mars 1911, de Henriette-Albertine Catry, (Paris 16e 14 novembre 1877[15] – ?? Alger), artiste lyrique, dont il divorça en juin 1918 à sa requête et à son profit, il provoqua un scandale en mars 1918 en réglant ses différends avec celle-ci par publications de presse interposées[16][17] ; il épousa ensuite à Saint-Nazaire, le 19 août 1919, Eva-Julia Genevray, dite mademoiselle Marcilly, chanteuse d’opéra qui avait vaguement fait les chœurs dans des établissements parisiens et à l'Opéra de Marseille, dont le manque de justesse faisait l’ire de la critique et du public, et qu'il avait engagé en septembre 1918 ; devenu veuf, Fernand épousa à Paris 15e, le 4 juillet 1939 Raymonde-Augustine-Clémence Dupray, (Paris 12e 21 janvier 1906 – 2 mars 1994 Arles)[18].

Fernand Salmon en 1923 sur un programme de l’Athénée, Collections Ecomusée de Saint-Nazaire, photographie Michel Pelé.

Ce premier théâtre municipal fut baptisé Théâtre Municipal de L'Athénée. D'une capacité de 900 places, alors que la population de Saint-Nazaire était de 38.267 âmes et que la Municipalité avait espéré 677 places, cette plus grande capacité, motivée par la rentabilité, s'explique par l'ajout de galeries, balcon, sièges étroits, la multiplication des strapontins et surtout la diminution de la scène, réduite à 30m², et à la non-construction du foyer initialement prévu, au profit du Café Américain qui recevait alors de l'autre côté de la rue les spectateurs aux moments des entractes. Ce théâtre était doté d’une troupe d’acteurs, d’une autre de chanteurs, et d’un orchestre, cette salle dépourvue de chauffage central et qu’on devait réchauffer en hiver à l’aide de calorifères, fut aussi dès ses débuts un cinéma. En 1911, Monsieur Salmon possédait une caméra et filmait régulièrement la ville pour des projections durant lesquelles la population était invitée à venir s’y identifier. Sous contrat avec Pathé- Frères, L’Athénée diffusait les mardi, mercredi, et dimanche, en matinée et soirée, des films soutenus par le chœur et l’orchestre.

Vue du théâtre l'Athénée avec le square Marceau.

Le théâtre de L'Athénée à droite ; à gauche l'immeuble du Grand Café Américain, avec sur le balcon le panonceau du Consulat de Bolivi.

En décembre 1913, Monsieur Salmon ouvrit au 17 de la rue du Calvaire une seconde salle, le Palace Théâtre, établissement privé lui appartenant en propre. Décrit comme triste et froid, il fut aussi utilisé comme cinéma et servit de seconde salle de spectacle en alternance avec L’Athénée. Les projections Pathé-Frères y furent déplacées, et l’Athénée assura celles de la firme Gaumont qui proposait des cinéromans, dont les feuilletons se renouvelaient chaque semaine. Des séances à destination des enfants y furent organisées les jeudis après-midi, avec la projection de films de Max Linder, (1883-1924), acteur français dont le personnage inspira Chaplin, faisait tant rire le jeune public, que les bancs, étaient ajoutés à ces occasions au plus prête de la scène, finissaient irrémédiablement renversés[19].

Les programmations théâtrales étaient variées, du drame au vaudeville, en 5 actes et 8 à 10 tableaux. La première représentation fut Le maître de forge de Georges Ohnet, joué durant deux mois. Les programmations lyriques étaient constituées d’opéras en 3 ou 4 actes, dont certains marquèrent la mémoire nazairienne, telle L’Arlésienne de Georges Bizet en 1912, dont l’ouverture fut rejouée trois fois à la demande du public. Ces spectacles étaient toujours accompagnés d’une projection des actualités Pathé ou Gaumont.

La guerre arriva, et Fernand Salmon fut envoyé au front. On ignore où, sa fiche ayant disparue. Durant les quatre années de combats, Edouardo Wolff maintint l’activité des deux théâtres comme il le pouvait. Son café, le Grand Café Américain, fut le lieu de réunions des officiers Canadiens et Australiens qui débarquaient sur le port. Il aménagea une chapelle anglicane à l’étage de son établissement, puis quand débarquèrent les troupes étasuniennes, il aménagea une salle en temple maçonnique. Les troupes militaires prirent possession des scènes, et une entente avec l’Y.M.C.A. permit à partir de juillet 1917 l’organisation de soirées cinématographiques avec des projections hollywoodiennes et concerts de Jazz à partir de décembre. En, effet, le premier Jazz band venu en France, celui de James Reese Europe, (Mobile 22 février 1880 - 9 mai 1919 Boston), lieutenant dans le 369e régiment d'infanterie[20], débarqua le 27 décembre 1917 à Brest à bord du Pocahontas, séjourna à Saint-Nazaire les deux mois suivants. C’est à cet homme que nous devons le premier concert de Jazz en France. Les troupes noires étasuniennes étant cantonnées à Montoir, un groupe musical s’y forma, et venait animer les soirées nazairiennes.

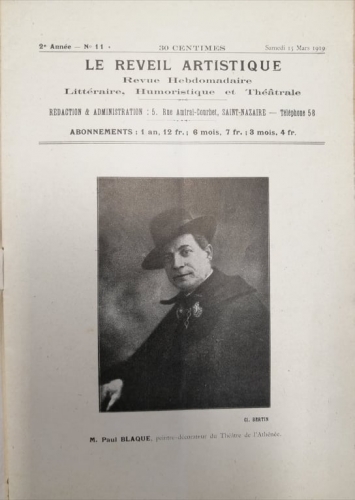

A l’Armistice, Fernand Salmon se précipita à Saint-Nazaire, et reprit la direction des théâtres, et fonda la revue Le Réveil Artistique, qui faisait son autopromotion entre deux tirs d'artilleries sur la vie artistique et mondaine locale, et périclita en 1919. En septembre 1918 il engagea une nouvelle troupe, dont mademoiselle Marcilly qui devint son épouse, et une équipe technique, dont Paul Blaque, comme peintre décorateur, qui resta jusqu'à sa mort en fonction. Alexandre-Paul Blaque, (Paris 24 mars 1868 - 8 avril 1932 Saint-Nazaire), bien que fils d'un peintre décorateur, il était à l'origine métreur. Il fit toute sa carrière de décorateur de théâtre à Saint-Nazaire. Il était veuf d'Albertine-Gabrielle Bruel, (Paris 17 février 1880 - 11 janvier 1914 Gennevilliers, dont il eut deux filles, qui firent carrière dans des maisons de couture parisiennes. Il se remaria à Saint-Nazaire le 11 juin 1923 avec Madeleine-Marie-Aimée Maillard, (Reims 20 août 1891 - 14 août 1927 Saint-Nazaire).

Paul Blaque sur la première page du Réveil artistique du 15 mars 1919, Archives de Saint-Nazaire.

Le 3 août 1919, la Municipalité lui accorda à une subvention de 15.000 fr, mais, Jules Delemarre, qui était conseiller municipal élu à la section de Saint-Marc, et co-chargé au nom de la Ville des négociations, imposa à Fernand Salmon cinq représentations supplémentaires au profit des œuvres de la Ville, ainsi que deux représentations supplémentaires en matinée gratuites pour les enfants des écoles. Fin septembre, la saison débuta mal : La Mascotte, opéra-comique en trois actes d'Edmond Audran, déçut les spectateurs tant pas la médiocrité de l'interprétation que par la mise en scène. La critique éreinta les interprètes, plaignit les figurants, reprocha à la direction d’avoir des « chœurs à l’état embryonnaire donnent à pleins poumons mais la quantité ne supplée pas à la qualité ».

En juin 1920, le feu prit dans l'appareil de projection du Palace-Théâtre. Ce type d'incendie était fréquent, les pellicules des films étant jusqu’en 1951 à base de nitrate, elles étaient très inflammables.

En mars 1921, la Ville envisagea de faire construire un nouveau théâtre et de donner pour celui-ci une nouvelle concession municipale indépendante de la première. La population nazairienne était de 41.631 âmes. En mars la société de l’Apollo théâtre et des cinémas nantais envisagea de construire un casino-théâtre de variétés de 1.600 places, au 26 rue de l’Amiral Courbet, suivant les plans de l’Apollo de Nantes. Quoiqu’annoncé en mai comme imminent, ce projet ne vit jamais le jour.

En mars 1922, en raison de la Dépression de 1920-1921, la Ville se trouva dans l'incapacité de verser des subventions pour la saison lyrique. Ferdinand Salmon liquida sa troupe théâtrale, fit rafraichir les peintures de L’Athénée, et pris contrat avec des troupes parisiennes, dont celles de Germaine Brasseur (1887-1971), de Gabrielle Robinne, (Montluçon 1er juillet 1886 - 18 décembre 1980 Saint-Cloud), et surtout celle de Charles Baret, (Nantes 12 septembre 1861 à - 21 novembre 1934 à Paris 17), qui proposa pour juin, dix représentations d’œuvres de Robert de Flers, Alexandre Dumas fils, Henri Bataille, Miguel Zamacoïs. Les tarifs des abonnements pour ces dix représentations furent fixés de 75 à 30 fr. Pour compenser financièrement, monsieur Salmon regroupa les séances de cinématographe au Palace Théâtre, tous les soirs avec changement de programme deux fois la semaine. Les projections furent soutenues par le chœur et l’orchestre de L’Athénée. La Municipalité, nous l’avons raconté plus haut, se tourna vers les Frères Delemarre pour assurer une saison théâtrale en hiver. Fernand Salmon tenta d’empêcher l’accord, mais ne sut pas présenter un programme pouvant justifier sa demande de rejet de venue du Théâtre Delemarre. Fâché, il tint des propos odieux et calomnieux dans la presse et se fit remettre en place par les Frères Delemarre. Sa saison lyrique fut reportée en octobre 1922, mais au bout d’une semaine Ferdinand Salmon annonça ne pas arriver à financer son programme, il demanda une subvention à la Ville qui en raison de la crise financière ne put lui proposer que 10.000 fr. Dans un premier temps Ferdinand Salmon refusa, estimant qu’elle était insuffisante, puis sur l’insistance de la Municipalité, et parce qui craignait de voir la troupe qu’il venait d’engager l’abandonner, il accepta. Cette troupe se composait alors de Eva Marcilly première chanteuse, (son épouse qui ne savait pas tenir toutes les notes) ; Castelly premier ténor, (qui avait travaillé à Tunis, Brest et Bordeaux) ; Ramoin premier baryton, (Marseille, Nice, Grand Casino de Royat) ; Darman, grand premier et comique, qui devint aussi le premier régisseur durant les années qui suivirent, (Namur) ; Buck premier trial, (Tunis) ; Seurel seconde basse et fut second régisseur, (Clermont-Ferrand) ; Demas troisième ténor, (Tours) ; Richard troisième basse, (Caen) ; Gaby Darvel première chanteuse, (Théâtre Royal de Lièges) ; Vidalet seconde chanteuse, (Cherbourg) ; Cambier, seconde, (Namur) ; Dubois-Dargent, (Cherbourg) ; Lely, Moudre, Simon, Hoeben, Nelson, Piedfer, Janson, Mercelier, Briulet et Bertrand, artistes de chœur. Un opéra-bouffe, Le jour et la nuit de Léon Laroque, et deux opérettes, Gillette de Narbonne d’Edmond Audran, et Les Vingt-huit Jours de Clairette de Victor Roger furent joués. En décembre 1922 la Société Apollo fut mise à nouveau en concurrence avec monsieur Salmon pour la reprise de la concession. C’est finalement Fernand Salmon qui, après avoir d’abord proposer de moderniser L’Athénée, conserva la concession en s’engageant à détruire le Palace Théâtre pour le remplacer par un second théâtre municipal, et à avoir pour chaque saison subventionnée une troupe lyrique et un orchestre ou une troupe dramatique sédentaire. Il exigea une subvention de 30.000 fr, ainsi que l'affectation de l’Athénée uniquement aux séances cinématographiques et aux tournées de passage, enfin qu’aucun théâtre itinérant ne puisse se produire en hiver à Saint-Nazaire. Cette demande visait particulièrement le Théâtre Delemarre. Il s'engagea en retour à s’acquitter des 10% réglementaires de droit des pauvres. En janvier, il fit jouer à L’Athénée L'Hirondelle, pièce en deux actes d’Ath Moreux et J. Pérard, Miss Helyett, opérette en trois actes de Maxime Boucheron et Edmond Audran, et Le cœur et la main, opérette en trois actes de Charles Lecocq, Charles Nuitter et Alexandre Beaume. Il n'arriva pas à remplir plus de la moitié de la salle. Salmon cria à la concurrence insurmontable du Théâtre Delemarre. Mais une fois le Théâtre Delemarre parti, L’Athénée ne fut pas rempli pour autant durant le mois suivant. Les Nazairiens boudaient L’Athénée car, outre la médiocrité des prestations, il y faisait froid, et faute de foyer, durant les entractes on devait rester sur son siège, demeurer sous la pluie sur la Place, ou s’engouffrer dans un café au risque de ne plus avoir envie de retourner se geler au spectacle. La Démocratie de l’Ouest du 3 février 1923 commenta qu’à L’Athénée « presque toutes les représentations [avaient] un air de veillée funéraire ».

En mars 1923, le Palace Théâtre fut rasé et remplacé par Le Trianon, d’une capacité de 1.400 places, inauguré en octobre 1923 avec un discours prononcé par Pierre Norange.

Panneau de bois figurant Pierre Norange à l'inauguration du Trianon en octobre 1923, Fonds et Collections Odoevsky Maslov

Ce nouveau théâtre municipal étonna par son luxe : fauteuils de velours bleu, tapis, glaces, balcon avec cinq rangées de fauteuils en gradin, huit loges, dont une de réservée à la Ville et à la Préfecture en plus de six places réservées à la Commission des théâtres, ouvrantes sur un foyer meublé tel un salon avec un bar, de chaque côté des galeries populaires dont les assises n’étaient que des bancs. La salle comportait un parterre, stalles et fauteuils d’orchestre, premières et secondes classes dominées par les baignoires surélevées. La scène était électrifiée avec variateur de lumières, et comportait des trappes. Le prix des places pour un opéra ou une opérette était de 8,45 fr en première, à 3,25 fr dans les galeries.

L’orchestre comportait vingt musiciens. La première représentation fut celle Les Hirondelles, opérette en 3 actes de Maurice Ordonneau et Henri Hirchmann… devant une salle vide ! Il est vrai, que cette opérette de 1907 était poussiéreuse. Fernand Salmon repensa immédiatement la programmation, faisant jouer successivement Werther de Jules Massenet et La Tosca de Giacomo Puccini en novembre, avec pour premier rôle féminin Geneviève Vix, (Nantes le 31 décembre 1879 - 25 août 1939 Paris), de l’Opéra de Paris, chanteuse à la carrière internationale. Ces deux représentations connurent un immense succès, tout comme celle de Les Cloches de Corneville, déjà citée, jouée le 2 octobre à guichet fermé en présence du Sous-Préfet. Si la saison lyrique fut un succès, l’argent manqua, aussi Fernand Salmon fit le choix de monter Le Bossu de Paul Féval, drame de cape et d’épée dont nous avons déjà parlé, moins coûteux à monter qu’une opérette, et garanti de recevoir la faveur du public. Puis Fernand Salmon privilégia des pièces comiques en trois actes et quatre tableaux, faisant venir des troupes parisiennes, ainsi que des one-man-shows. En septembre 1924, il fonda La Semaine nazairienne, revue hebdomadaire théâtrale, littéraire, artistique, mondaine, dont le premier numéro parut le 7 octobre. Cette revue, aux trois-quarts emplis de réclames, publiait quelques critiques théâtrales et cinématographiques, ainsi que des vers de mirliton locaux, en plus des programmes. Elle disparut avec un dernier numéro le 24 juin 1925. Les projections de film primèrent durant toute l’année 1925, au prétexte du cout du lyrique, et cela malgré une représentation en mai de l'opéra de Puccini Madame Butterfly, qui remporta un grand succès. Le 12 décembre, il y eut un début d’incendie dans la cabine de l’opérateur au Trianon, qui, quoique maitrisé rapidement, entraina l’évacuation du bâtiment.

En mai 1926 une nouvelle troupe théâtral fut constituée avec une section lyrique et une dramatique, en collaboration avec l’Université populaire ; les répétitions eurent lieu deux fois par semaine au Trianon. Le 9 janvier 1927 cette troupe interpréta « Le dindon » de Feydeau. Fernand Salmon, dans une interview publiée le 4 octobre 1927 dans L’Ouest-Eclair commenta : « Nous voulons faire en petit ce qui se fait en grand à Nantes. Assez longtemps, les Nazairiens n’ont eu, de loin en loin, en matière de distractions théâtrales, que les séances des troupes de passage et des tournées Baret. Bien entendu avec nos faibles moyens on ne saurait s’attaquer aux chefs d’œuvre du répertoire de l’opéra ou même de l’opéra-comique. Cela viendra peut-être ! », et ajouta qu’il a réuni une « troupe de jeunes artistes, [de neuf comédiens, sept comédiennes], qui, tous, ont fait leur preuve. Ils débarquent à SN avec l’idée bien arrêtée de se mettre en valeur sur notre scène. Des pièces nouvelles, pas encore jouées seront données chaque semaine. C’est un formidable labeur imposé aux artistes qui devront apprendre du lundi au samedi deux rôles et s’astreindre à de fatigantes répétitions. Mise en scène, décor, accessoires électriques iront de pair. Malgré les lourdes dépenses à engager, le prix des places ne sera pas augmenté. Il faut que toute la population nazairienne puisse venir encourager de ses applaudissements nos efforts ».

La nouvelle troupe débuta quelques jours après cette interview avec Le Fauteuil 47 de Louis Verneuil, au profit du Bureau de bienfaisance.

La Municipalité songea en avril 1928 à faire construire une nouvelle salle, à l’emplacement de l’immeuble Dean, immense bâtisse qui servait aux chantiers de la Loire, en bordure des rues de La Paix, du Gaz et de la rue de Normandie, sur un terrain de 6 000 m2. Le projet fut estimé à 170.000 fr d’acquisition, plus 40.000 fr pour la remise en état. La Ville fit l’acquisition du bâtiment, mais la transformation fut finalement estimée à 217.000 fr, ce qui fit avorter le projet. Monsieur Salmon veillait toujours à ses intérêts, et pour éviter la concurrence dans une course à une nouvelle concession, il accepta au Trianon de donner deux fois par mois des séances de cinéma aux enfants des écoles, de mettre à disposition la salle à la Municipalité quinze fois par an, de prendre à sa charge tous les frais de trois représentations cinématographiques au profit du Bureau de bienfaisance, et enfin de donner une représentation lyrique chaque mois. Le contexte de la crise économique n’arrangea pas les choses. Aller au théâtre avait un coût parfois prohibitif pour le spectateur. En octobre 1930 il avait été évalué par les autorités qu’à Saint-Nazaire les dépenses mensuelles d’un ouvrier s’élèvent à 785,20 fr, c’est-à-dire presque la totalité de ce qu’il gagnait, ce qui ôtait toutes distractions, et la situation était pire pour les femmes qui, payées moins que les hommes, ne pouvaient que dépendre que de leur époux ou de leur bon-ami pour ne pas sombrer dans la misère.

En février 1931, messieurs Salmon et Wolff vendirent théâtres et concessions pour 650.000 fr à Marius-Jean-Laurent Bacino, dit Jean-Laurent Bacino, et son épouse, propriétaires du cinéma Rex au Pouliguen. Cette vente fut l’objet d’un nouveau scandale dans la presse : pour l’aider à vendre, Monsieur Salmon avait sollicité Henri Mahé, opticien nazairien, avec la promesse de lui donner 5% de commission sur le prix de vente. Mais la vente eut lieu sans l’intervention de monsieur Mahé. Pour autant, monsieur Mahé se considérant officiellement mandataire, celui-ci envoya à monsieur Salmon un huissier pour lui réclamer son pourcentage. L’affaire passa devant le Tribunal qui débouta monsieur Mahé, attendu qu’il ne pouvait présenter une preuve écrite ou un témoin.

Les Bacino n’avaient qu’un but, celui de l’exploitation cinématographique, plus lucrative que le théâtral. Pour cela ils firent d’important travaux au Trianon et à L'Athénée pour y installer le matériel nécessaire au cinéma parlant à la fin du mois de mars 1931, ayant été doublés dans cette course à l’innovation par Alfred Gaudin, qui venait d’ouvrir quelques semaines avant le cinéma Cameo rue du Traict, dont nous parlerons plus loin. L'Athénée avait alors sa billetterie à l'extérieur, montée à l'occasion de chaque projection, et entourée d'un trottoir en terre battue. Les représentations de pièces et d'opérettes se rarifièrent alors au Trianon. Cependant dans Ouest Eclair du 7 mars 1931, un journaliste interrogeait : « […] combien de Nazairiens se déplaceraient pour voir jouer Le Cid, Polyeucte, Athalie ? Le Trianon aurait sans doute beaucoup de places libres. Les tournées, si elles veulent faire des recettes doivent choisir un programme, attrayant, et plus folichon. La mode est aux féeries américaines à romances sentimentales avec pour dissiper la mélancolie de ces chants indiens ou autres, de la musique endiablée, de grands divertissements comme celui du Totem Tom Tom, des girls et des boys et une danseuse étoile […] ». Seules les Tournées Baret avaient la faveur des Bacino, même si la première année de leur acquisition ils furent obligés de respecter les contrats déjà signés par Fernand Salmon avec les tournées Brémond Philbée, Raymond Boulay et Arnaudy, et Volric[21], ainsi que la représentation de l’opéra Rigoletto de Verdi, au bénéfice du Bureau de Bienfaisance municipales[22], interprété par les artistes et dix-huit musiciens du Théâtre Graslin. Le prix des abonnements pour huit représentations, étaient, en loges de balcon 96 fr, fauteuil de balcon 83 fr, fauteuils d’orchestre 69 fr ; pour les premières 62 fr. Les prix hors abonnement étaient, par représentation, en loges de balcon 14 fr, fauteuil de balcon 12 fr, fauteuils d’orchestre 10 fr, pour les premières 9 fr, et les secondes 6 fr.

Après une représentation ratée de La damnation de Faust, d’Hector Berlioz, le 10 février 1932, interprétée par les artistes du Graslin, qui souleva l’indignation des ingénieurs et du corps médical réunis, par la longueur des entractes et l’effet désastreux pour l’acoustique des travaux des Bacino, il ne fut plus question de présenter des opérettes autrement que sous forme de film, ce qui fit hurler les spectateurs qui blâmèrent « la musique de conserve » diffusée par des haut-parleurs inadaptés. Même la projection des actualités y étaient inaudibles, avec « parfois des sonorités ou des assonances terriblement désagréables », à l’exemple du film des funérailles du Président Doumer en mai 1932, projection durant laquelle le public se plaignit.

Le 29 mai 1933, la municipalité projeta de faire démolir l'Athénée et de le remplacer par un nouvelle Hôtel de Ville. Le projet fut affiché le 30 mai, et validé le 2 juin suivant par le préfet, mais ne fut jamais mis en œuvre.

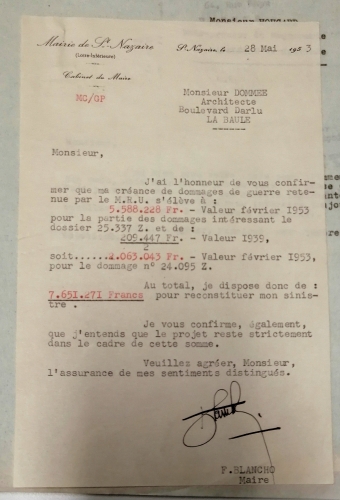

Le 25 juin 1933, Léon Blum fit une conférence au Trianon. Il arriva en automobile à 9h45, soit avec 15 minutes de retard, et après avoir été salué par monsieur Escurat, alors premier adjoint, il pénétra aussitôt dans le théâtre, où il fut ovationné par l'assistance. Monsieur Blancho prononça un discours, et monsieur Dumont présenta les saluts de la Jeunesse socialiste. Léon Blum y fit la lecture d'un texte manuscrit de plusieurs centaines de pages, aujourd'hui conservées en des mains privées, qui comprend des corrections par Pierre Norange au crayon bleu, et d'une autre personne non identifiée, et comprenant un long hommage politique à François Blancho. Les places avaient été vendues 2 fr, ce qui est élevé pour l'époque. La presse commenta qu’ « à midi tout fut fini », or, si le public avait été invité à participer à un vin d'honneur çà l'hôtel Terminus, place de la Gare, c'est au très bourgeois l'Hôtel de La Plage, à Saint-Marc, que Léon Blum, les délégués du Parti, et les Elus nazairiens, allèrent prendre repas.

En mars 1934, un début d’incendie à L’Athénée entraina l’évacuation de trois-cents personnes. Les Bacino procédèrent à de nouveaux travaux en juillet 1934 au Trianon et le rebaptisèrent : Le Trianon, le théâtre du film parlant. La sécurité́ y fut accrue par la construction d’un escalier de dégagement donnant accès aux cours d’immeubles, et les appareils de projection furent isolés dans une cabine en ciment en dehors de la salle pour éviter les propagations d’incendie de pellicules. Il y eut remplacement des bancs des galeries populaires par les fauteuils de velours bleu retirés des places de l’orchestre, où ils furent eux-mêmes remplacés par des fauteuils en moleskine. Ces déplacements de meubles firent que les places « populaires » devinrent plus nombreuses et confortables, mais à l'orchestre, certain soir on restait collé par la transpiration à son fauteuil. La machinerie de projection était la même que celle du Gaumont Palace à Paris, et l’appareillage pour le son totalement modernisé[23]. Le hall d’entrée fut refait, avec des vitrines à la disposition des commerçants pour l’exposition de leurs réclames.

Durant ces travaux, la Ville fit donner au Parc des Sports du Plessis, le samedi 21 juillet 1934, l’Opéra Carmen, de Georges Bizet, au profit du Bureau de Bienfaisance[24], interprété par les artistes de l’Opéra, de l’Opéra-Comique, du théâtre Graslin. Entre les second et troisième actes, fut joué l’ouverture de Guillaume Tell, Gioachino Rossini. Le prix des places variait de 12 fr à 3 fr.

En 1938 on considérait qu’il manquait à nouveau une salle de théâtre et d’opéra à Saint-Nazaire. Le public reprochait qu’au Trianon, depuis ses transformations, la fosse d’orchestre ne pouvait accueillir en serrant 10 à 12 musiciens et qu’elle était séparée de la scène par la cage du souffleur, ce qui était détestable pour la fusion des harmonies et pour l’acoustique. Monsieur Bacino ne voulut rien entendre de ces reproches. Il fit cependant agrandir de 7 m la salle de L’Athénée, afin de pouvoir y ajouter une billetterie à l'intérieur, et modifier la façade dans le style paquebot par l’architecte André-Laurent Batilla, (Saint-Nazaire 5 octobre 1901 – 10 juin 1965 Saint-Nazaire), membre des Seiz Breur, qui avait réalisé plusieurs bâtiments pour la Ville, dont ceux de l'hospice de Port-Gavy au Petit-Gavy. L'Athénée réouvrit le 21 octobre 1938... sans fauteuils ! En effet, un problème de livraison fit que durant un mois il fallait assister aux séances sur des bancs ou venir avec sa propre chaise ! On pensa cependant à doter de ciment le trottoir qui jusque-là n'était qu'en terre battue et une fange à la moindre pluie.

Le populaire de Nantes du 22 octobre 1938.

André -Laurent Batillat était aussi auteur des décors de la troupe de l’Université Populaire, institution que la troupe investit à plusieurs reprises avec sa troupe théâtrale Le Trianon avec des comédies en quatre actes. Durant l’occupation, elle organisa quatre représentations.

L’Athénée fut réquisitionné par l'occupant allemand pour l'usage de ses troupes, (les soldats allemands n'avaient pas le droit de se rendre aux spectacles français, mais on y fit venir des artistes français, notamment Charles Trenet), il disparut avec Le Trianon dans les flammes du bombardement du 22 mars 1943.

1857-1943, cafés-concerts, cafés-chantants, music-halls :

On ne peut parler de la vie théâtrale nazairienne sans mentionner celles des spectacles organisés dans ses cafés[25]. Saint-Nazaire avant 1875 était une ville essentiellement construite en bois avec nombre de débits de boissons dans sa rue principale, la rue de Nantes, (aujourd’hui rue Henri Gautier), et la place de Nantes, (plus tard place Carnot, aujourd’hui Place de Quatre horloges). Entre 1857 et 1920, la ville regorgeait de cafés-chantants, ces « maisons mi-closes où nous nous efforcions de nous mal conduire[26] », que Pierre Loti, stationnant à Saint-Nazaire, décrit comme étant « des bouges sans nom »[27] dans son journal à la date du 24 novembre 1878. Le principal d’entre eux fut longtemps Le Rocher de Saint-Malo, situé sur la place de Nantes, à l’emplacement de l’actuel Laboratoire de Biologie Médicale. Fondé en 1864, l’établissement appartenait à un natif du Gard, Joseph Massal, grossiste en vins qui possédait l’Epicerie et Comptoir Marseillais. Le nom du cabaret venait d’un bateau qui faisant la liaison entre Marseille et les Antilles en passant par Saint-Louis-du-Sénégal. L'établissement fut détruit en 1879 et remplacé par un immeuble[28]. L’animation musicale du Rocher de Saint-Malo était assurée de 1870 à 1876 par le pianiste et compositeur Joseph-Théodore-Ludovic Dubacq, dit Ludovic Dubacq, (Paris 10 janvier 1835 - 21 février 1891 Nantes), collaborateur des paroliers Clovis Landard et Edmond Potier, auparavant employé à Marseille, dont deux des trois enfants qu’il eut de sa compagne Elisa-Marie Bauzin naquirent à Saint-Nazaire[29]. Un arrêté municipal du 27 janvier 1882 précise que les orchestres des cafés-concerts nazairiens ne pouvaient comporter uniquement des instruments à cordes frappées, frottées ou pincées, qu’un policier devait assister aux représentations pour veiller aux bonnes meurs, que le programme devait être soumis à la censure municipale, et qu’il était interdit aux spectateurs de chanter dans la salle ! Cette arbitraire interdiction de chanter avait pour raison que les Nazairiens aimaient à plaisanter sur l’actualité locale en chanson. Ainsi, quand le 22 juillet 1879, le restaurateur Verbois, dont l’établissement se trouvait sur la place Marceau, se plaignit au Maire que des prostituées faisaient toute la journée le tour du quartier, et que cette lettre se trouva publiée dans la presse quelques jours après[30], un chansonnier anonyme lui fit réponse avec « Ma Nazairienne », qui décrit le circuit d’une fille de joie[31].

La majorité de ces beuglants nazairiens eurent une existence éphémère, excepté Le Sport, situé au 6 rue de Saillé, face au théâtre de Martial Boguier. Ce café-chantant, propriété de Guillaume Briand, père d’Aristide, fondé en 1878, était construit en retrait de rue, précédé par une terrasse délimitée par un muret. Il se composait d’une vaste salle tout en longueur sur la terrasse, muni d’une scène qui occupait le milieu du mur face à l’entrée, avec un orchestre sur le côté, et deux « pensionnaires » chargées de l'animation, de l’accompagnement de clients, et de la visite de l’étage. C’est sur leurs genoux, que, quand madame Briand, coiffe bretonne vissée éternellement sur la tête, brossait au savon le sol, se balançait le petit Aristide, dont la tête finissait irrémédiablement callée entre deux cousins de chair parfumés, bordée de dentelles, appelant à une enivrante volupté , ce qui forgea son tempérament d’homme. Le Sport fut vendu en 1896 à monsieur Poulnais, qui acquit le l’épicerie mitoyenne avec vitrine en bord de rue, et qui avait été avant le Café de France, qu’il unit à son établissement.

La rue de Sailé en 1899, sur un plan de réalignement conservé aux Archives Départementales de Loire-Atlantique ; on distingue au 6 et 4 les café du Sport appartenant à Poulnais.

Poulnais revendit l’ensemble en 1904 à la veuve Libotton. Le Café du Sport appartint successivement à Henri Benoit en 1907, monsieur et madame Dupont en 1913, Marie Dupont, veuve 1922 ; en 1924 à monsieur Bornet qui le rebaptise en 1925 Le Fantasio et en fit un dancing music-hall, au grand dam des voisins qui se plaignirent du charivari régnant en maitre absolu dans cette petite et étroite rue, obligeant à la surveillance constante des agents du service de nuit sur une clientèle composée essentiellement d’ouvriers de moins de 30 ans. La salle était réputée être tellement enfumée par les cigares et les cigarettes que l’on n’y voyait « pas grand-chose ». En 1930, monsieur et madame Douteau l’acquirent et lui ajoutèrent l’activité de dancing. Enfin, monsieur et madame Henri Chevalier l'achetèrent en 1933, et le renommèrent Le Rex Dancing. Henri Chevalier, qui y jouait y déjà en 1925 des sketches dans lesquels il se moque des travers des Nazairiens, assurait le spectacle avec un orchestre ; son épouse confectionnait les costumes et faisait le service en salle, et leur fille dessinait les tenues tout en assurant le service au comptoir. Ouvert jour et nuit, Le Fantasio fut décrit en 1926 comme possédant une façade « multicolore » qui de nuit était « un ruissellement de lumières ». Ses murs étaient couverts de miroirs et de photographies de vedettes. Sous un plafond décoré de fanions et de lampions, se trouvait au centre la piste de danse, autour de laquelle étaient des banquettes et des tables séparées par des jardinières/ L’ambiance y est dite montmartroise, et les célébrités de passage s’y rendent pour se distraire, (Maurice Chevalier, Harry Baur, etc.), mais l’établissement n’était cependant luxueux, on y consommait surtout de la bière. Les vacations d‘artistes y oscillaient entre 30 et 50 fr par jour ; un musicien de jazz touchait 50 à 60 fr par nuit. Henri Chevalier sollicita la Revue Francheteau, fondée et dirigée par Gaston Francheteau, pointeur aux Fonderie de Saint-Nazaire. Cette revue mettait en scène la vie locale en imitant ses personnes pittoresques et en faisant récit d’anecdotes savoureuses. La Revue avait débuté avec Saint-Nazaire sur scène ! en 1921, (produite aussi en mars 1923 au Théâtre Palace[32]) ; Août-c’est Saint-Nazaire ![33] en 1923 ; Enfin Saillé ! en 1924 ; Saillé encore, en novembre 1926 ; Saint-Nazaire en mission spéciale ! en février 1928, trois heures de spectacle en trente tableaux, avec des artistes parisiens ; Foirons ! Foirons ! février en 1930 ; A la chaudière ! en novembre 1930, qui se moquait du déraillement d’un train en gare de Saint-Nazaire la samedi 8 octobre 1927, avec reproduction sur scène de la locomotive qui avait transpercé la façade de la gare ; Saint-Nazaire à l’œil nu ! en février 1931, qui montait en épingla « les moindres faits et gestes de François », c’est-à-dire le maire François Blancho, avec sept comédiens et huit danseuses : Les Beaufort girls; L’U.M.P. chante et rit ! en 1932 ; Saint-Nazaire en humour en février 1934. Associé avec Max Hall, (de son vrai nom René Haëgelin), Henri Chevalier monta au Rex : SN est en forme... entrez…, en février 1934[34] ; Saint-Naz...erre en rade, en novembre 1934, Saint naz...sur let as, en février 1936 ; Le Grand Gala des Millions en juin 1936, dont la chanson principale, La Journée des Millions, sur l’air de La Madelon, composée par le chansonnier Sarret[35], moquait les tentatives des commerçants nazairiens à lutter contre l’inflation[36]. Max Hall présidait l’Amicale du Clochard Club, fondée en 1926, dont la devise était « La Cloche ne cloche pas », réunissant dix, puis quarante personnes, se produisant dans les restaurants et les cafés, en organisant parades, spectacles comiques et bals parés, durant des réunions nommées « Flamandes », ce qui désigne dans l’argot des voleurs une réunion d’amis. Cette amicale comprenait, outre Sarret, la chanteuse Mathys[37], des artisans menuisiers, peintres, décorateurs architectes. Ils se produisaient surtout à l’hôtel-restaurant Lelièvre, face à la gare, et au Café des Sports, rue de l’Amiral Courbet, au Café du Passage avenue d’Herbins, à la façade desquels, les soirs de fêtes était accroché la bannière des Clochards, portant l’inscription « Rire, santé, gaité́ ». Ce groupe organisait aussi des kermesses.

Les Troupes amateurs :

En plus de l’Amical du Clochard club, il y eut à Saint-Nazaire plusieurs troupes amateurs. En octobre 1924, monsieur Liard, un montmartrois récemment établi à Saint-Nazaire forma un groupe théâtral nommé Le Tréteau, dont on sait peu de choses, et qui semble avoir disparu rapidement[38]. Doté d’une plus longue existence, la troupe de L’Union Méan-Penhoët, qui, en ses locaux, à partir d’octobre 1925, les samedis soir et dimanches en matinée, donnait des comédies et des vaudevilles en trois actes. Le prix des places était très modique pour s’assurer de faire salle comble : 2,5 f les premières et 2 f les secondes. Ces représentations, quoiqu’amateures, étaient bien interprétées. Le 10 mars 1926 le Maire, François Blancho, y assista accompagné du Sous-préfet. Il y avait aussi celle de l’Université Populaire, dirigée par « un pensionnaire de l’Odéon », et dont les représentations permettaient de financer les activités des associations. On voyait ainsi à l’entracte de chaque pièce Pierre Norange, président de l’U.P. faire « un vibrant appel à la charité́ pour envoyer cinq-cents enfants en colonie de vacances », suivi d’une quête. Le répertoire était composé de comédies. Les archives de l’Université Populaire et celles de Pierre Norange, actuellement dans des mains privées, n’ont pas encore pu être étudiées, et méritent une étude approfondie.

Pierre Norange

En 1937 fut créé le Groupe théâtral et culturel Henri Gautier à la Bourse du travail parmi les syndicalistes amateurs de théâtre. Citons encore l’association lyrique ouvrière L’avenir des drôles, fondée en en 1930 par un jeune travailleur nommé Kermagoret, au quartier des Grands Champs, aidé par monsieur Banos, un ancien comique troupier local, qui s’était produit dans sa jeunesse au Casino des Mille Colonnes, et monsieur Lebert, réputé être « l’homme le plus gai de Saint-Nazaire possédant l’art de faire fuser les rires en débitant des monologues d’un comique de bon aloi », qui en fut nommé président.

Nombre de comités de quartier avaient leurs troupes lyriques et théâtrales : Herbins, Vieux Quartier, (qui fonda le Sultanat du Petit-Maroc en juillet 1930[39]), Route de Guérande, et Saint-Marc. A Saint-Marc dès 1897, Jean Boussenot, hôtelier fondateur du Café de La Plage et de l’Hôtel de La Plage, faisait donner des concerts et organisait des kermesses. Celui de Cardurand, nommé République de Cardurand[40], organisa en juillet 1932 la double représentation des opéras Mireille, de Charles Gounod, et Mignon, d’Ambroise Thomas, interprétés par les artistes de l’Opéra-Comique, du Trianon-Lyrique, de la Gaité-Lyrique du Casino de Nice, de l’Apollo Théâtre de Nantes, et de l’Opéra de Paris, dans un Théâtre de verdure improvisé à l’Ecole Gambetta.

Il y avait aussi l’Amical vendéen, le Cercle des aviateurs, etc., qui organisaient aussi des concerts ou de petites représentations.

A partir de 1918 le Patronage Saint-Joseph[41] eut lui aussi sa troupe. Celle-ci, composée d’adolescents et d’enfants, interprétait du classique, Molière de préférence, et des pièces édifiantes et morales. Doté aussi d’une chorale, il possédait une salle au 32 boulevard Gambetta, où étaient projeté des films dès 1922. La salle fut reconstruite au cours de l’année 1932 et inaugurée en janvier 1933 avec une capacité de six-cents places et du matériel de projection pour films parlants.

Les cinémas :

Le Cinéma est historiquement un élément important de la Culture nazairienne. Nous l’avons relaté dans le paragraphe consacré aux théâtres municipaux, dès 1911 Fernand Salmon procédait à des projections. L’Athénée fut de fait le premier cinéma fondé à Saint-Nazaire, resta jusqu’en 1925 sans concurrence en dehors de celles, bien modestes, du Patronage Saint-Joseph, de projections à destination des enfants les jeudis après-midi dans une salle de La Belle Jardinière, le grand magasin à l’angle des rues de Nantes et l’Amiral Coubert, propriété de la famille Joly[42], et des cinémas forains[43]. Mais en 1925 Alfred Gaudin fonda L’Eden-Cinéma-Théâtre et projeta à ses débuts les samedis soir et dimanches en matinée et soirée. La salle de L’Éden était alors un baraquement en bois d’une capacité de six-cents places assisses, en bordure de la rue du Croisic dans un vaste enclos dont les frères des Écoles Chrétiennes eurent jadis la jouissance. Le local servait aussi à des réunions syndicales toutes mouvances confondues, et des conférences[44]. L’Eden présentait le même nombre de films que L’Athénée, et recevait des troupes théâtrales. En mars 1928 il y fut projeté le film d’Abel Gance, Napoléon. Il fallut faire venir la Scola cantorum pour interpréter la partition d'Arthur Honegger et les chants révolutionnaires accompagnant la pellicule muette. Le cinéma parlant arriva à Saint-Nazaire en mars 1931 avec la fondation par Alfred Gaudin du cinéma Caméo, rue du Traict, dans l'ancienne salle de société de gymnastique « La nazairienne », qu'il avait fait transformer par l'architecte André Laurent Batillat. Le premier film parlant présenté aux Nazairiens fut « À l'Ouest, rien de nouveau » de Lewis Milestone, d’après le roman d’Erich Maria Remarque[45]. Le Cameo fut aussi, en novembre 1937, le lieu de projection de « Marthe Richard, au service de la France », un navet de Raymond Bernard inspiré des prétendus actes patriotiques de Marthe Richard, avec Edwige Feuillère dans le rôle-titre et Erich von Stroheim à la réplique. La première se fit en présence de Marthe Richard qui répondit aux questions du public. On se souvient aujourd’hui comme celle qui mis fin aux maisons closes en 1946, mais en 1937 peu de gens savaient qu’elle était une ancienne prostituée, et que les Mémoires de capitaine Ladoux qui la mentionnaient, étaient en réalité affabulations. On la savait un peu aviatrice, et l’on croyait naïvement à ses prétendues actions d’espionnage durant la Grande Guerre. Mais, si nous parlons de sa visite à Saint-Nazaire, c’est qu’elle fut pour elle une sorte de pèlerinage. En effet, le 31 août 1913, deux mois après avoir obtenu son brevet de pilotage, Marthe Richard eut un terrible accident d’avion à La Roche-Bernard, et c’est à Saint-Nazaire, par le docteur Marc-Raoul Poussié (Châtillon-Coligny 9 octobre 1879 - 20 mai 1947 La Baule-Escoublac), chirurgien, qu'elle fut soignée en sa clinique du 38 rue de Pornichet. Elle y passa trois semaines dans le coma, suivit de deux mois de rééducation.

En janvier 1928 l’évêché permis la création de la salle Saint-Pierre qui avait « pour but d’offre une sécurité du point de vue moral », et en 1933 celle de la salle Saint-Eloi, d’une capacité de quatre-cents places, située rue du Croisic, dotée du parlant. Le prix des places y était, en 1933, 2 fr le samedi et 3 fr le dimanche.

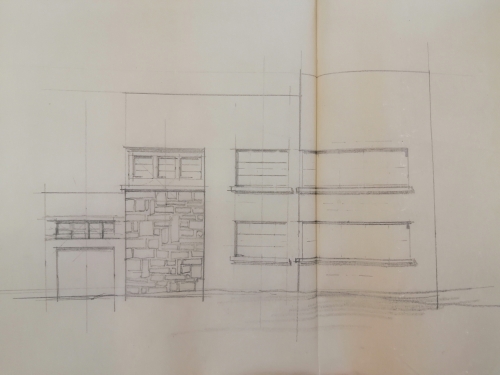

Le temps de la Reconstruction, le cinéma Le Trianon et le théâtre municipal :

L'Université Populaire reprit ses activités théâtrales dès la Libération. Il fut projeté à la Reconstruction de rassembler en un grand centre culturel et social bibliothèque, musée, théâtre, maison de jeunes, et bourse du travail, d'abord autour de la Place Anastase Laborde, puis à divers autres endroits jusqu’en 1960. Le Musée ne vit jamais le jour, et il fallut attendre 1970 et 1978 pour voir enfin le reste. Le théâtre ne fut pas une priorité, d’un côté le Cinéma avait supplanté la scène, de l’autre il y avait des priorités de structures, et au milieu, le maire Blancho qui se désintéressait du sujet, et surtout Le Maresquier, architecte en chef qui avait ordre de construire une ville pour ouvriers, et ne croyait pas utile que ceux-ci puissent se distraire.

Les Bacino, ayant toujours la concession du théâtre municipal, finirent par reconstruire un cinéma nommé Le Trianon, d’une capacité de 1.050 places, au 76 de l’avenue de la République nouvellement tracée. Ils furent forcés par la Municipalité d’ajouter un cintre et une petite fosse d’orchestre. Mais peu de chose y furent jouées.

L’avenue de la République avec sur la droite le cinéma Le Trianon en 1957 © Editions Gaby.

En 1965 la société des Cinémas de l’Océan reprit la concession. Elle fut obligée par la Ville à un minimum de huit représentations théâtrales par an. L’établissement ferma en 1978, il fut remplacé par un grand magasin. Devenu un temps une très belle librairie, il est actuellement la solderie Mini-Fouine. La Maison du peuple se dota cependant d’une salle de 760 places, connue comme le Théâtre Gérard Philipe, et dont les Nazairiens ne se souviennent pas toujours avec indulgence.

[1] La ville possédait jusqu’aux bombardements du 22 mars 1943 une relique de la Vraie-Croix.

[2] Une seconde sera rétablie en 1857 à la date du 15 septembre.

[3] Jouée pour la première fois à Paris au Théâtre de la Gaité, le 23 octobre 1855.

[4] Situé rue Villès Martin.

[5] Il fut aussi le premier à effectuer des relevés archéologiques en ville. Capitaine des pompiers, il s'illustra particulièrement durant la nuit du 3 au 4 avril 1868 lors de l’incendie dans le Port du paquebot La Floride. Il avait organisé en 1870 un service d’ambulance à Saint-Nazaire. Il reçut le vénéralat de la Loge l'Etoile des Deux-Monde de Saint-Nazaire vers 1872. En 1875, il fut le sous-directeur de section locale des Hospitaliers Sauveteurs Breton.

[6] L’Architecte constructeur n°8 du 15 mars 1890.

[7] http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2021/07/28/pierre-pecaud-architecte-6329477.html

[8] Commentaire de Fernand Guériff dans L’Eclair du 17 février 1971.

[9] 552 fr furent récoltés.

[10] La tempête du 4 janvier 1899, au lendemain de la première prestation de Papus, arracha la toile du toit du théâtre, et il y eut relâche jusqu’au 5 juin.

[11] Construit à l’emplacement de La Vigne de la Rougeole, (fief-noble, propriété à la Révolution, de René-François Le Royer, écuyer, sieur de La Poignardière), passé à la famille André (ferme de La Montagne de Kerlédé) sous le consulat, en 1861 le vignoble fut acquis par Victor Bastard (15 ma 1810 – 8 décembre 1888 Nantes) capitaine, armateur et négocient à Nantes, dont l’épouse est née Louise-Aimée Bureau (Paimboeuf 22 mai 1822 – 28 juillet 1894 Nantes). c'est lui qui fit bâtir entre 1861 et 1862 le manoir viticole existant qu'il nomma Ker Aimée. Acquis ensuite par la famille Gicquel, négociants à Nantes, la maison devient en 1882 la propriété de Honoré-Anatole Martineau, (° Doué-la-Fontaine 16 mai 1829), négociant à Nantes, déjà propriétaire à Saint-Nazaire Honoré-Anatole fit don en 1888 de la maison et des parcelles environnantes à son fils, René., architecte à Angers, qui agrémenta le parc d’éléments décoratifs, et ajouta deux maisons d’invités, (actuelles villas des Charmettes et Saint-Antoine) ; à son décès il fut inhumé dans le parc, coté estuaire, à droite (dalle brisée durant la guerre). Ses biens allèrent à sa cousine Marie-Julie-Clotilde Abraham, veuve de Marcel-Lucien Lemoine, de Doué-la-Fontaine, (elle était la fille de Pierre Abraham qui déclara la mort de René à la mairie d’Angers). Elle vendit la propriété à Henri et Jules Delemarre, par l’intermédiaire de Maître Marquet, notaire à Montoir-de-Bretagne, le 5 juillet 1899, (acte aux AD44, réf. 8U5/17).

[12] Ce journal avait pour fournisseur d’imprimerie monsieur Daneau, fournisseur des imprimés du théâtre municipal et ami de monsieur Salmon. Plus tard, monsieur Salmon se fournit à l’imprimerie du Courrier de Saint-Nazaire, et se fâcha avec Daneau, (lire à ce sujet Le Travailleur de l’Ouest du 6 mars 1926).

[13] Trente-cinq pays eurent des consulats ou des agents consulaires à Saint-Nazaire entre 1857 et 1943.

[14] C'était un grand immeuble avec une retonde coiffée d'un bulbe, construit entre 1899 et 1903.

[15] Elle fut déclarée le 17 novembre.

[16] Le Populaire Soir des 5 et 8 mars 1918 ; annonce du divorce dans Le Phare de La Loire et le Populaire du Soir du 16 juin 1918.

[17] Elle épousa ensuite à Casablanca le 8 octobre 1921 Edmond Aron Maurice Rodrigues, puis à Alger le 1er avril 1939, Victor Pépin Petit,

[18] Veuve, elle se remaria à Marseille el 4 décembre 1950 avec Ernest-Marcel Pastorelli.

[19] Témoignage oral de la vicomtesse de Montaigu.

[20] Dit des Harlem Hellfighters.

[21] Abonnement pour les 8 représentations : loges de balcon 96 fr ; fauteuil de balcon 83 fr ; fauteuils d’orchestre 69 ft ; pour les premières 62 fr. Pour chaque représentation : 14 fr, 12 fr, 10 fr, 9 fr et 6 fr.

[22] Loges et balcons, 16 fr ; orchestre 15 fr ; baignoires et premières 10 fr ; parterres 7,50 fr ; galeries 4 fr.

[23] Une anecdote : en février 1936 alors qu’il s'y projetait « La symphonie inachevée », film de Glauco Pellegrini racontant la vie de Beethoven, s’achevant la musique de l’Ave Maria, il y eut à son écoute des cris injurieux, des invectives. Pour éviter que de pareils incidents ne se reproduisent, la direction de l’Athénée a supprima ce passage.

[24] Prix des places de 12 à 3 fr.

[25] En 1894 la ville comportait 309 cafés, dont 2 cafés-concerts ; en 1902, 310 cafés, dont 3 cafés-concerts et 13 café-restaurants ; en 1913 il y avait 518 cafés ; en 1927, 312 cafés, dont un music-hall ; en 1931 348 cafés, (tenus pour un tier par des veuves), dont 1 music-hall ; en 1934 la crise économique fit qu’il y avait 45 cafés et un music-hall-dancing ; en 1936 58 cafés, dont 1 music-hall-dancing et 1 dancing, (Le Terminus, place de la gare qui faisait aussi hôtel) ; en 1938, 72 cafés, dont 1 music-hall-dancing et 1 dancing.

[26] Sasha Guitry, Roman d’un tricheur.

[27] « Le 24 novembre 1878 – […] Le temps se passe à St-Nazaire en démêlés avec la police, en perquisitions dans des bouges sans nom, interrogatoires de gens impossibles, – le tout pour instruire le fait du canonnier Frémont qui a eu la tête fendue au cabaret dit le Rocher de St-Malo – Cette affaire nous passionna pendant quelques jours. » Pierre Loti, Journal, vol. I - 1868-1878, Editions Les Indes savantes, 2006, publié par Bruno Vercier et Alain Quella-Villége.

[28] Joseph Massal s’associa en mars 1870 avec l’épicier Paul Jolit pour fonder une usine entreprise de vente en gros d’eau de seltz et limonade en siphon et bière en fut. Il vendit le Comptoir de Marseille en mai 1886 mai. Il ne faut pas le confondre avec son fils, prénommé lui aussi Joseph, qui fut capitaine de la Garde nationale à Saint-Nazaire en 1870.

[29] Ludovic Dubacq eut des enfants d’au moins trois femmes différentes, qu’il choisissait toujours âgées de 16 ou 18 ans, et qu’il n’épousa jamais, même s’il les présentait comme étant ses épouses et déclara illégalement comme telles dans certains actes de ses enfants.

[30] Cf. le Courrier de Saint-Nazaire du 27 juillet 1879.

[31] « L'autre jour rue d'la gare, tout seul j'arpentais le trottoir

Quand dans la rue de Nantes, je vis un'femme des plus charmantes

J'me mis à la pister jusqu'à la rue du Prieuré

Enfin je la suivis dans la rue du bois Savary

Mais elle a pris une autre rue et c'est là que je l'ai perdu […] », (Lire à ce sujet : http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2019/04/13/cette-nazairienne-que-l-on-chante-6143762.html )

[32] En janvier 1929, sa troupe joua au Trianon : Mais oui madame, encore une !

[33] En référence à la chanson de troupe de 1894 « Ousqu’est Saint-Nazaire ? », d’Alexandre Trébitsch (1862-1937), et Paul Courtois, (18…-1894).

[34] Présentée en trois épisodes ; chaque épisode donné quatre jours par semaine du jeudi au dimanche, en matinée et soirée.

[35] Yves-Lucien-Eugène-Francis Terras.

[36] Voyez la reproduction du texte de cette chanson dans « Raconte-nous Saint-Nazaire », publié en 1999 par l’Association Mémoire et Savoir nazairiens.

[37] Marthe Béliard, (1912-1991), épouse Bretéche.

[38] Il ne faut pas confondre ce groupe théâtral avec le groupe de musique celtique homonyme qui jouait entre Nantes et la Presqu’île.

[39]Lire à ce sujet http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2018/07/22/le-petit-maroc-histoire-d-un-nom-6067779.html

[40] C’était en fait une présipauté ayant pour prince-président à vie « Emmanuel Ier ».

[41] Fondé en 1897, il avait à l’origine le but d’enseigner le catéchisme.

[42] Leur histoire :

http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2021/04/14/les-joly-une-famille-de-commercants-6309565.html