|

Acremann Raymond Eugène Antoine (Commentry 9 janvier 1891 - 6 avril 1980 Saint-Nazaire), pharmacien. Quoique né dans l’Allier, sa famille était du Juras

|

|

|

|

Albanel de La Sablière, famille noble dont plusieurs représentants furent chaudronniers aux chantiers.

|

|

|

Allaire René-Julien-Ernest, caporal au 93e Régiment d’Infanterie (Saint-Nazaire 15 septembre 1897- 29 octobre 1917 Pargny-Filain), mort pour la France, médaille militaire et croix de guerre.

|

|

|

Aoustin Alcide (Saint-Malo-de-Guersac 24 avril 1891 – 22 février 1919 Venise), mort pour la France, corps ramené en février 1923, depuis réduit dans l'enfeu Vavasseur, en bas.

|

|

|

André Constantin Victor Adrien, (Papeete 12 février1895 - Médaille Militaire et Croix de Guerre 1914-1918, domicilié à Saint-Nazaire, membre du groupe Front National depuis le 1er janvier 1943, F.T.P.F. à Saint Brévin l'Océan, interné en 1941 au camp de Châteaubriant, rapatrié en avril 1941, arrêté par la Gestapo à Saint Brévin le 11 août 1943, décédé au camp de Buchenwald le 4 décembre 1943. C’est un cénotaphe.

|

|

|

Aulnette, famille du commissaire-priseur François Aulnette possédant à partir de 1920 une salle des ventes et une entreprise de déménagement, (vendue plusieurs fois, la salle des ventes Aulnette est devenue une brocante-dépôt-vente).

|

|

|

Aupiais Pierre Marie (Saint-Nazaire 20 août 1889 – 17 août 1917 Cour Soupir), 2e classe au 72e régiment d’Infanterie, mort pour la France tué à l’ennemi.

|

|

|

Avenard Jean-René, (Escoublac 17 mars 1836 - 30 août 1909 Saint-Nazaire), débuta comme simple maçon et fonda une entreprise de travaux publics.

|

|

|

Bachelot-Villeneuve : on retiendra Ernest-Charles-Amédée Bachelot-Villeneuve (Rosières (Somme) le 6 juin 1840 - 25 janvier 1927 Saint-Nazaire), médecin, conseiller municipal en 1870, beau-père de l’écrivain Alphonse van Bredenbeck de Châteaubriant (http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2012/07/28/notes-sur-la-famille-bachelot-villeneuve.html ).

|

|

|

Baudet, famille Adrien Baudet, constructeur de navire, né à Paimboeuf le 5 juillet 1842), qui avait hérité du chantier naval familial Sa fille, Delphine Baudet (Paimboeuf 24 octobre 1871 – 27 février 1957 Saint-Nazaire), était la présidente de la Goute de lait dont le bâtiment construit en 1937 se trouve au rond pont de Sauton.

|

|

|

Beilvaire, le caveau familial du peintre Charles Beilvaire abrite les restes de deux de ses fils morts pour la France, (http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2014/12/08/charles-beilvaire-un-peintre-nazairien-oublie-5505901.html )

|

|

|

Bellec. Tombe des grand-parents des chanteurs Georges et André Bellec, membres du quatuor vocal « Les Frères Jacques ».

|

|

|

Bernard abbé Louis-Marie Bernard, décédé en mai 1927 à l'âge de 96 ans, curé attaché à la paroisse Saint-Nazaire.

|

|

|

Benoist Alcide (1829-1889), médecin qui fut celui de narcisse Pelletier, il fut très aimé des Nazairiens qui lui élevèrent son monument funéraire (médaillon de bronze par Georges Bareau, dont la ville possède une seconde version dans ses collections), sur une concession qui appartient à la Ville est qui est sous sa responsabilité. Sa maison existe encore rue du Bois-Savary (http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2019/03/05/benoist-6133661.html ).

|

|

|

Berger Prosper (mort en décembre 1892), pharmacien (mention ex-pharmacien) décembre 1892 . Son monument funéraire est en fait un enfeu qui a été rabaissé après avoir été endommagé par les bombes en 1943 (CF. l’enfeu Bernard-Simon à côté) ; cet enfeu avait été dessiné par l’architecte nazairien Julien Van den Broucke.

|

|

|

Berggren Marcel Alexandre Edouard (Rouen 22 mai 1882 – 29 septembre 1914 Fricourt), issu d'une famille norvégienne établie en 1890 à Saint-Nazaire, ajusteur aux chantiers, marié à une Nazairienne, Marguerite Guinet, caporal au 65e régiment d’Infanterie, mort pour la France tué à l’ennemi.

|

|

|

Berra Fernand-Victor-Eugène (Nantes 1er février 1856 - 4 février 1898 Saint-Nazaire), était voilier rue des Sabres ; son fils Gustave-Georges-Eugène Berra (Saint-Nazaire 17 mars 1891 - 11 mai 1917 Trigny), soldat au 409e régiment d'Infanterie est mort pour la France à la suite de ses blessures. |

|

|

Bertho Augustin, officier mécanicien de la Marine marchande, mort pour la France en mai 1940, croix de guerre. |

|

|

Bichon Victor Pierre Désiré (Frossay 24 janvier 1890 – 6 mai 1917 Plateau de Vauclerc), soldat au 123e régiment d’infanterie, mort pour la France tué à l'ennemi.

|

|

|

Blanchard Raymond (Saint-Nazaire 23 avril 1893 – 24 septembre 1914 Cassel), mort pour la France, corps ramené en février 1923 ; monument effondré...

|

|

|

Bochat famille. Ce très bel enfeu art-déco enluminé de mosaïques est d’une famille de charpentiers et menuisiers.

|

|

|

Bodiguet, comandant E, (1888-1979), promotion promotion Mauritanie à Saint-Cyr (1908-1911).

|

|

|

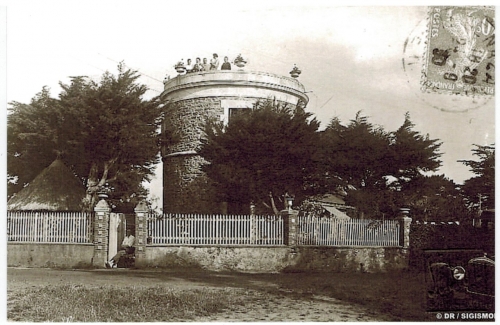

Bord, Bord de Pierrefitte, et Sazerat. Cette chapelle, copiée sur un temple funéraire égyptien de l’époque ptolémaïque, a été réalisée avec le même granite et suivant les mêmes méthodes d’assemblage que ceux employés pour la construction du port. Alcide Bord, ingénieur des Ponts et Chaussées, entrepreneur en constructions publiques, propriétaire du château des Charmilles à Porcé (que les élus nazairiens ont réduit à l’état de ruines), a commandité la réalisation de cette chapelle qui est la plus grande concession funéraire de la commune. Y reposent, outre Alcide Bord (1827-1888), entre autres, son fils Gustave (1852-1934), qui fut le premier historien de Saint-Nazaire et bienfaiteur de la commune et de son hôpital, et son petit-fils Georges (1881-1941), qui fut chambellan du prince Louis II de Monaco.

Trois générations de Sazerat dont les restes furent rapporté en 1870 de la chapelle du manoir de Nexon reposent aux aussi dans la crypte.

|

|

|

Bregeot (de), famille noble de Lorraine qui fut à l’origine de la briqueterie de Saint-Nazaire (http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2012/07/26/notes-sur-la-famille-de-bregeot.html )

|

|

|

Bretéché Henri Alfred Marie (Saint-André-des-Eaux 28 février 1877 – 26 avril 1915 Tranchée de Calonne), étudiant, mort pour la France ; son fils Henri était épicier.

|

|

|

Brichaux Louis (1909-1919), industriel des charbonnages et du pétrole, maire de 1909 à 1919 (https://archives.saintnazaire.fr/page/louis-brichaux-self-maire-man )

|

|

|

Brinster Adolphe, contrôleur d'exploitation au chemin de fer d'Orléans, et son épouse, née Alice Bonfils.

|

|

|

Brohan Guy-Philippe-Marie-Gabriel (Saint-Nazaire 15 août 1893 – 20 décembre 1914 Zonnebeke (Belgique), 2e classe au 90e régiment d’Infanterie, mort pour la France tué à l’ennemi, frère du vice-amiral Brohan, il repose dans l’enfeu avec ses parents.

|

|

|

Bunout Théodore Louis Marie (Saint-Nazaire 12 juillet 1872 - 25 septembre 1915 Aubérive), dessinateur aux Chantiers, lieutenant au 151e Régiment d’Infanterie, 1ère Compagnie, mort pour la France.

|

|

|

Cado Marcel Marie Henry (Saint-Nazaire 24 janvier 1890 – 14 juin 1916 Verdun), médecin auxiliaire au 137e régiment d’Infanterie, blessé sur le champ de bataille, décédé à l’ambulance 3/12 à Verdun, (son corps fut rapporté en juin 1922) ; fils de Léon Cado (Herbigna 1er mai 1845 - 28 octobre 1930 Saint-Nazaire), docteur en médecine.

|

|

|

Caldecott Hubert (1913-1940), pharmacien, résistant, fusillé comme otage le 22 octobre 1941 au Mont-Valérien

|

|

|

Calimaque Paulin (1873-1893), sculpteur, dont les œuvres exposées au Salon de 1894 se trouvent aujourd’hui dans les collections municipales. Son père était entrepreneur en charpentes et important membre de la loge maçonnique locale. Son beau-frère, Edouard Méneux, fut horloger à Saint-Nazaire (http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2019/04/02/notes-sur-la-famille-calimaque-6140811.html )

|

|

|

Campredon Louis (1863-1928), chimiste et industriel, on lui doit la création des Goélands de Saint-Nazaire ( http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2019/04/02/une-figure-nazairienne-louis-campredon-6140914.html )

|

|

|

Chaumeil Georges Léon (Saint-Nazaire 24 janvier 1926 - le 28 juin 1944 à Saffré), maquisard AS, résistant FFI, mort au combat. ( https://fusilles-40-44.maitron.fr/spip.php?article243116 )

|

|

|

Chauve Etienne Camille (Saint-Nazaire 13 mai 1889 - 10 août 1917 Saint-Quentin) sergent au 116e régiment d’Infanterie, mort pour la France tué à l’ennemi.

|

|

|

Coetmellec Francois, dit le Père des malheureux, mort en 1924, secrétaire du Bureau de bienfaisance et président de la Société de secours mutuelle de Saint-Nazaire.

|

|

Conard Paul Emile (1887-1949), ingénieur qui fut directeur des Chantiers de Penhoët, particulièrement répressifs envers les ouvriers, il a laissé un souvenir sombre à Saint-Nazaire (http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2020/09/17/paul-emile-conard-6263914.html )

|

|

|

Coquet Gabriel (Saint-Nazaire 9 octobre 1866 - La Turballe 29 août 1902), médecin, décéda par noyade avec sa fiancée et la mère de celle-ci alors qu’ils traversaient en barque entre la Pen Bon et Le Croisic, son corps fut retrouvé quelques jours après sur la plage de La Turballe, et identifié par son beau-frère Pierre Creston. Son monument lui fut offert par ses amis en 1903, il comprend un médaillon de bronze réalisé par l’artiste nazairien Alexandre Auffray, ce médaillon est actuellement dans les réserves de la Ville car il s’est décédé).

|

|

|

Creston (famille Elie). Eli Creston (Saint-Nazaire 21 juin 1852 - 23 février 1934 Saint-Nazaire) fils de boucher, il fut courtier maritime, (l’artiste céramiste Madeleine Giraudeau-Freyer, qui fit sa carrière en Irlande, est sa petite-fille). Son hôtel particulier, boulevard Wilson, commandé à l’architecte Van den Broucke, est connu sous le nom d’Hôtel Wilson.

|

|

|

Creston (famille Pierre). Pierre Creston est le frère cadet d’Elie, il était lui aussi courtier maritime, et possédait l’hôtel particulier à côté de celui de son frère. Pierre est aussi le beau-frère du docteur Coquet, dont il identifia le corps retrouvé quelques jours après sa noyade sur une plage de la Turballe.

|

|

|

Creston Gaston-Joseph (Brest 9 juin 1895 – 1er novembre 1916 Cayeux lès Santerre), 2e classe au 10e bataillon de Chasseurs à pied, mort pour la France de ses blessures.

|

|

|

Croizet (famille)

Tombeau de Jacques narcisse Antoine Croizet (Paimboeuf 31 octobre 1853 - ... Saint-Nazaire), constructeur de bateaux à Paimboeuf la suite de son père, négocient, il avait épousé à Paris le 21 juillet 1880 Clara Esther Sarah Moïse (Marseille 18 juin 1852 - ... Saint-Nazaire),, de confession juive.

|

|

|

David Gabriel Francis Marie (Saint-Nazaire 21 septembre 1882 – 29 août 1916 au combat d’Estrée), inspecteur primaire, palmes académiques, médaille militaire, croix de guerre, mort pour la France tué à l’ennemi ; son père fut le directeur de l’école Carnot.

|

|

|

Davy Alexandre Gilles Auguste (Montoir-de-Bretagne 26 août 1810 - 4 décembre 1884 Saint-Nazaire), commis de marine de 1ère classe en Martinique de 1835 à 1846, puis à Cherbourg de 1862 à 1868, il s’établit alors à Saint-Nazaire où il est agent Comptable de la Marine à Saint-Nazaire. Chevalier de la Légion d’Honneur. La gravure ne le mentionne pas, mais il est inhumé avec son épouse : Marie Louise Rose Euphrasie-Langellier-Bellevue (Saint-Pierre de La Martinique 14 août 1820 - 19 décembre 1892 Saint-Nazaire).

|

|

|

Daygue Anne-Marie (7 janvier 1905 - 15 août 1988), chevalier de l'Ordre national du Mérite (repose dans le caveau Pajot)

|

|

|

Delemare (Famille). Cette famille qui possède le manoir de Ker Aimée à Bonne Anse, posséda le plus grand théâtre itinérant d'Europe (http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2021/07/29/theatres-music-halls-et-cinemas-nazairiens-des-origines-aux-bomardements.html)

|

|

|

Dejoux, boulanger devenu entre preneur en boulangerie qui franchisa plusieurs boulangeries en Presqu’île.

|

|

|

Delaris Joseph (Arles-sur-Tech 1837 - 2 janvier 1900 Saint-Nazaire), contrôleur principal des Douanes. Son beaufils, Edouard-Désiré Lefevre (Saint Florent le Viel 9 février 1841 - ), associa son nom au sien. Edith Noémie Désirée Lefevre-Delaris (Nantes 6 décembre 1888 - 18 mars 1962 Guérande), petite-fille de Joseph, a épousé Henri Isle de Beauchaine (1886-1963).

|

|

|

Delzieux, famille d’épiciers en gros. Louis delzieux, était aussi trésorier de l'Association des Bleus de Bretagne, association républicaine qui tentait de faire ombrage à l'association royaliste de L'Unions régionaliste bretonne. Cependant, c'est Apollon La Touche, royaliste, président local des Hospitaliers-Sauveteur bretons, association royaliste, qui prononça le discours au cimetière... Sans enfant, Louis Delzieux légat sa fortune à la Ville, d’où l’existence d’un square à ce nom.

|

|

|

Denier Albert-André, soldat au 409e régiment d’Infanterie (Saint-Nazaire 29 septembre 1893 - 18 avril 1916 Vaux devant Damloup) mort pour la France de ses blessures.

|

|

|

Dommée Jacques (1895-1940), architecte, son monument funéraire est dû à son frère Claude, qui fut l’architecte des halles de Saint-Nazaire. Ses archives sont conservées par la ville, certaines de ses médailles et effets personnels en possession de l’auteur de ce blog. ( https://archives.saintnazaire.fr/ark:/28388/gjl6zd17cxh4 )

|

|

|

Durand, famille de médecins et de politiciens disposant de plusieurs caveaux côte à côte dans l’allée courbe (http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2012/07/31/notes-sur-la-famille-durand.html )

|

|

|

Emery Bernard (1885-1958), médecin.

|

|

|

Esseul, Gustave Esseul était fabriquant de plâtre et conseiller municipal d'Assérac, son fils, prénommé aussi Gustave, fut marchand de vin.

|

|

|

Ester Antoine Marcellin (Saint-Nazaire 10 juillet 1895 – 16 avril 1917 Braye en Laonnois), soldat de 2e classe, 106e d’Infanterie mort pour la France tué à l’ennemi, médaille militaire et croix de guerre.

|

|

|

Evain René était sommelier à la Compagnie générale Transatlantique

|

|

|

Prevost - Fleury (famille), très ancienne famille nazairienne de laboureurs possédant leur ferme à La Ville Allain. - Jean Louis Fleury était employer des Douanes.

Lucie Marie Amélie Prevost (Saint-Nazaire 9 mai 1884 - 14 janvier 1927 Cannes), avait épousé l’avocat nazairien Clair Marie Léonard Horveno (1879-1953), dont la plaque à disparue.

Claire Marie Lucie Horveno (Saint-Nazaire 10 juin 1909 - 14 mars 1998 Paris 13), assistante sociale, avait épousé Paul Victor Ernest Claudey (Saint-Cloud 2 août 1909 – 1998), ingénieur des arts et manufactures.

Blanche Prevost (1891-1940), Henri Jacobsen dit monsieur de La Crosnière (Noirmoutier-en-L'Île 22 juillet 1865 – 1943 Saint-Nazaire), d’un père né à Noirmoutier, fils d’un officier suédoise et d’un demoiselle de Tinguy de La Giroulière.

|

|

Fronteau Pierre (Bocé 11 juin 1827 - 14 février 1902 à Saint-Nazaire), imprimeur, d’abord établit à Savenay, fondateur en 1857 du journal Le Pilote de Saint-Nazaire, déménagea en 1868 à Saint-Nazaire où il fonda le journal L’Avenir de Saint-Nazaire.

Sa fille Berthe-Honorine décéda à l’âge de 25 ans, le 18 juin 1879, la correspondance de celle-ci fut publiée sous le titre « Lettres intimes ». (http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2014/12/08/charles-beilvaire-un-peintre-nazairien-oublie-5505901.html )

|

|

|

Gabory. ce grand enfeu est celui de la famille du député de la Seine-Inférieur, journaliste et ami d'Aristide Briand, Félix Gabory, (Saint-Nazaire 6 juin 1867 - 3 avril 1944 ).

|

|

|

Galibourg Alexandre, dit maître Galibourg, (1846-1936), avocat, premier bâtonnier élu, en 1890, du barreau de Saint-Nazaire, il a son visage sculpté sur l’un des chapiteaux de l’église Saint Nazaire (http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2012/11/02/maitre-alexandre-galibourg.html)

|

|

|

Gasnier Fernand (1853-1906), négocient, maire de 1884 à 1896, président de la chambre de commerce de Saint-Nazaire de 1905 à 1906, fut impliqué dans un énorme détournement de fonds, mais ne fut jamais jugé malgré les preuves.

|

|

|

.

Gauffriau Léon (1er février 1881 - 26 mars 1952 - Saint Bonnet de Joux), était pharmacien comme le mention la gravure.

|

|

|

Georgelin Georges François Marie (Saint-Nazaire 27 septembre 1888 – 30 octobre 1915 Perthe et Tahure), caporal au 14e régiment d’Infanterie, mort pour la France tué à l’ennemi. médaille militaire et croix de guerre.

|

|

|

Grandperret Charles-Louis

(Bejaïa (Algérie) 7 avril 1893 - 22 août 1914 Maissin (Belgique), étudiant, sergent au 116e régiment d’Infanterie, mort pour la France, Croix de guerre et Médaille militaire ; son père, Antoine Charles Granperret (Bourges 3 mars 1856 - 22 avril 1931 Saint-Nazaire), était agent principal de la compagnie générale transatlantique ; sa sœur, Jeanne-Louise-Isaure Grandperret (Bejaïa 31 décembre 1889 - 2 avril 1977 Guérande), fut artiste peintre

|

| |

|

|

|

Gosselin Emile, serrurier durant l'entre-deux-guerres

|

|

|

Graziana, famille de marbriers et entrepreneurs en mosaïques et pompes funèbres dont la boutique faisait face au cimetière (actuel immeuble de La Croix Rouge). L’entreprise Graziana fut fondée en 1894 par Jean-Baptiste .Graziana, natif de Postua au Piémont. |

|

|

Gruel Auguste (1846 - 13 août 1871), victime de guerre, médaille militaire. |

|

|

Chapelle Guillet - Lassou

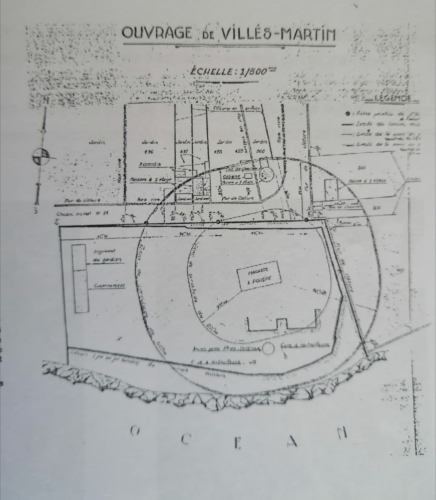

François Guillet, (Château-Thébaud 20 décembre 1828 – 13 mai 1871 Saint-Nazaire). Fils d'un charpentier, il était pharmacien à Saint-Nazaire et avait son officine place du Bassin. Epoux d'Aimée-Julie-Joséphine Lassou, (Paimboeuf 18 novembre 1839 - 28 juillet 1880 Nantes 1er), fille d’un horloger, il fit construire au coeur de vignes de La Rougeole à Bonne Anse le manoir de Ker Aimée, baptisé en l’honneur de son épouse, depuis propriété de la famille Delemarre.

Le couple eût un fils, Gabriel-Alfred-François Guillet, (Saint-Nazaire 4 avril 1870 – 7 septembre 1952 Le Cellier). A la mort de François Guillet, Aimée hérita de son époux, et s'établit chez son père rue de Villes-Martin à Saint-Nazaire, puis vendit l'ensemble des biens.

Longtemps sans porte, la chapelle a été fermée par une planche en 2010 afin d'empêcher des sans habrits de s'y réfugier...

|

|

|

Guillerme lieutenant Henri (1917- 5 juin 1940), tué au combat pour la France, Légion d’Honneur et Médaille de guerre.

|

|

|

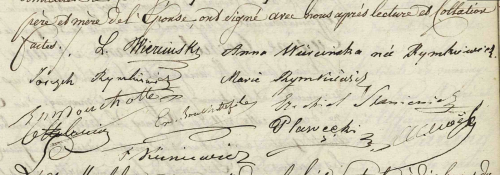

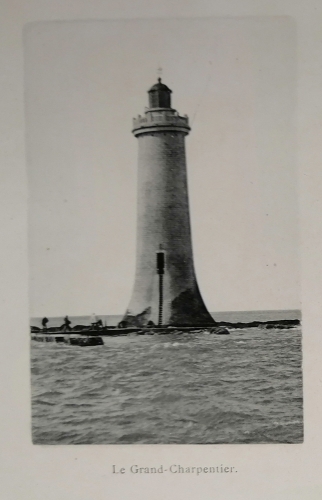

Guierre Alphonse-Alexis (Luxeuil-les-Bains 11 juin 1847 - 15 février 1904 Saint Nazaire), chevalier de la Légion d'Honneur, ancien lieutenant de vaisseau et trésorier des Invalides à Morlaix, nommé pilote major du port de Saint-Nazaire en mai 1899, l’un des intime de l’écrivain Pierre Loti qui vint plusieurs fois lui rendre visite à Saint-Nazaire et fu le parain de sa fille Blanche (Saint-Nazaire 28 octobre 1899 - 1er septembre 1987 Paris 7ème ). Alphonse avait épousé Louise-Emilie-Rosalie Mouchot. ( http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2021/09/02/pierre-loti-a-saint-nazaire-6335140.html )

|

|

|

Hascoët Hervé Louis François (Saint-Nazaire 24 janvier 1890 – 20 octobre 1915 Sedan), sergent au 65e régiment d’Infanterie, mort pour la France de ses blessures de guerre à l’hôpital militaire de Sedan ; et son frère Hascoët Jean Yves (Saint-Nazaire 7 juillet 1896 – 21 septembre 1917 Dolegna del Collio), 2e canonnier servant au 102e d’Artillerie lourde puis au 51 régiment d’Artillerie lourde, mort pour la France tué par l’explosion d’un dépôt de munitions durant la campagne d’Italie.

Médaille militaire et Croix de guerre.

|

|

|

Hauton, famille de ciriers qui possédait sa manufacture à Saint-Nazaire rue de la Ville Etable, dont le bâtiment des bureaux existe encore, transformé en habitation. Cette famille possède un caveau et un enfeu

– Alexandre Désiré Hauton, (Saint-Nazaire 10 février 1894 -15 juin 1916 Thiaumont-Verdun), sergent au 65e régiment d’Infanterie, mort pour la France tué à l’ennemi.

|

|

|

Hoffman, famille d'entrepreneurs en peintures. Rare exemple de chapelle-enfeu.

|

|

|

Inizan Raymond, (La Seguinière – 1939 Saint-Nazaire) médecin comme indiqué sur l’enfeu.

|

|

|

Jamouillet, Charles, commit des ponts et chaussées à Saint-Nazaire, soldat au 20e de ligne, mort pour la France le 6 février 1871 ; père de Charles Jamouillet, (1864 - Paris 17 mai 1933), directeur du journal nazairien anticlérical L’Avenir.

|

|

|

Joly, deux enfeus se répartissent les corps des membres de cette famille de commerçants spécialisés dans les vêtements et l’ameublement durant trois générations ( http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2021/04/14/les-joly-une-famille-de-commercants-6309565.html )

|

|

|

Kermasson-Keriselle (olim Kermasson de Kerissel). Cette famille posséda de la Révolution jusqu'à son extinction le manoir du Lin.

|

|

|

La Caffinière (de), Jean Munz, probablement d’une famille venue en France de Suisse au milieu du 19e siècle, connu sous le nom de La Caffenière, ou plus exactement bénéficiant du nom d’usage Munz-Louer de La Caffenière, du chef de sa femme née Louer de La Caffenière, docteur en médecine, surnommé « docteur La Cafetière », célèbre pour avoir traumatisé une génération d‘enfants comme médecin scolaire entre 19650 et 1960 (il portait des gants en caoutchouc rouge réutilisable comme les chirurgiens des années 1930, et oubliait régulièrement l’aiguille de vaccination plantée dans le dos de ses jeunes patients).

Etablis à Saint-Nazaire en 1938 après avoir vécu à Brest. A la Libération le docteur Jean Munz-Louer de La Caffenière fut affecté au Service de santé des Armées, (juin 45, confirmé en mars 46 et septembre 46), avec grade de médecin capitaine. Le docteur avait pour belle-sœur, Anne-Marie Josèphe Louise Louer de La Caffenière, infirmière visiteuse d’hygiène sociale à Saint-Nazaire, (médaille de bronze de l’Assistante publique en 1938), qui s’illustra durant l’empochage comme infirmière de la défense passive (lettre de félicitations du gouvernement en juin 1943). Celle-ci adopta les enfants de sa sœur par jugement du Tribunal civil de Saint-Nazaire à partir d’octobre 1940 afin que le nom Louer de La Caffenière ne disparaisse pas. En effet, sa sœur et elle étaient les deux dernières de cette famille originaire du Poitou, établie en pays nantais depuis la fin du 17e siècle, puis sur le bord de l’Estuaire dès 1850. Ces enfants se sont distingués dans le milieu médical avec beaucoup de mérites. (NB : pour plus d’information sur l’adoption par leur tante, consultez « Le Simili-Nobilaire français », de Pierre-Marie Dioudonnat, éditions Sedopols, 2002.)

|

|

|

Le Rol, famille d’entrepreneurs en plomberie et chauffage.

|

|

|

Laborde, Heliard, Tartoué, Charles Laborde (1798-1875), capitaine au long cours, commanda la chaloupe qui conduit Napoléon de l'Epervier au navire anglais Bellerofond pour son exil à Sainte-Hélène. Il est le père de monseigneur Laborde, évêque de Blois, et d’Athanase, 1838-1970), héros de la défense de Paris (non gravé sur la croix de gauche), il est le beau-père de François Héliard, capitaine au long cours de la Compagnie Générale Transatlantique avec qui il repose, et le grand-père de la femme de lettres de Marc Hélys, épouse de l’ambassadeur Lera (http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2019/04/04/marie-lera-saint-nazaire-iyi-ak%C5%9Famlar-6141565.html ). Le sarcophage à droite contient les restes de la famille Tartoué, famille de l’épouse de Charles Laborde, dont celui du marchand boucher Yves-Honoré Tartoué (1774-1854), qui fut chargé du ravitaillement de la 4e compagnie du 1er bataillon du 2e régiment d’infanterie Landwher qui stationna à l’occasion de l’occupation de la France en 1815. L’une des filles d’Yves-Honoré, Désirée Tartoué, fut religieuse et a laissé son nom à une rue de la ville. (A propose de la famille Laborde : http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2018/06/26/notes-sur-la-famille-laborde-6062599.html )

|

|

|

Lacour Vivant (Saint-Sernin-du-Bois 26 mars 1859 - 20 juillet 1930 Saint-Nazaire), maire de Saint-Nazaire de de 1919 à 1925, il avait débuté comme ouvrier ajusteur, puis devint contremaitre de la fonderie Bourand située rue Albert de Mun, qu'il racheta l'entreprise ensuite et développa ; il contribua à la création de la Caisse Générale d'Accident fondée à Nantes et en fut président du conseil d'administration.

|

|

|

Lainé Louis François Eugène (Nantes 1826 - 2 juillet 1877 Saint-Nazaire), capitaine au long cours (http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2012/07/19/titre-de-la-note.html )

|

|

|

Lamoureux, famille de tailleurs dont la boutique se initialement nommée « A Jeanne d’Arc » fondée en 1855 existât jusqu’à la fin du 20e siècle. Victor Lamoureux (1864-1954), sculpteur amateur, mais talentueux, fut l’un des fondateurs du Groupe Artistique qu’il dirigea jusqu’en 1943 ( http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2018/07/30/le-groupe-artistique-de-saint-nazaire-et-le-groupe-de-indepe-6069504.html )

|

|

|

Landas, famille de quincaillers et de marchands de journaux établit rue du Palais.

|

|

|

Lebaupin Jules (1860-1899), sous principal du collège de Saint-Nazaire.

|

|

|

Lechat-Boislève Baptiste Auguste , maire de 1899 à 1909, conseiller général, négociant en vin, le nom de Boislève et son fait celui de son épouse qui était fille d’un entrepreneur en charpentes. Il fit construire les chalets de Port-Charlotte pour lui et ses enfants.

|

|

|

Lemouland Gustave Pierre Victor, (Saint-Nazaire 1er mai 1878 – juin 1929 Marseille), chef de bataillon d’Infanterie en Algérie, officier de la Légion d’Honneur, titulaire de 14 décorations étrangères, adjoint au maire d’Alger.

|

|

|

Lehuche (orthographié aussi Le Huche) Pierre Charles Lucien (Saint-Nazaire 11 octobre 1895 – 22 octobre 1918 Uskub royaume de Serbie, aujourd’hui Skopje capitale de la République de Macédoine du Nord), ambulancier 2e classe au 15 escadron du Train, mort à l’ambulance 8/3 d’Uskub d’une maladie contractée au service.

Notes : la manœuvre d’Uskub (24 septembre 1918 - 30 septembre 1918), durant la campagne de Serbie, fut une victoire qui conduit à la signature de l’armistice bulgare le 30 septembre 1918. Malheureusement, le typhus était la maladie courante en Serbie dans els troupe armée durant toute la guerre.

|

|

|

Luc Eugène Justin (Saint-Nazaire 7 décembre 1892 – 7 septembre 1914 Fère-Champenoise), soldat au 93e régiment d’Infanterie, mort pour la France tué à l’ennemie.

|

|

|

Lucas Denis Antoine (Blois 29 février 1812 - 28 juillet 1901 Saint-Nazaire), juge de Paix, avocat du Barreau de Saint Nazaire.

|

|

|

Madiot François Amand Jean Marie, (Janzé 1819 - 24 janvier 1901 Saint-Nazaire) instituteur communal

|

|

|

Mahe Victor (1912-1954), révérent père des Franciscains.

|

|

|

Mathel Ange Louis, ferblantier, entré dans la compagnie des sapeur pompiers de Saint-Nazaire le 27 octobre 1889, caporal en 1895, sergent en 1900, sergent fourrier le 1er décembre 1902. (Port Louis 1867 - 24 avril 1905 Saint-Nazaire). Il repose avec son fils, André Auguste Louis Jean Mathel (Saint-Nazaire 24 juin 1919 – 6 septembre 1918 hôpital de la Marine Militaire de Lorient), apprenti-marin, 3e dépôt, mort pour la France d’une pneumonie au poumon gauche.

|

|

|

Méloche Pierre-Ernest (1860-1946), docteur en médecine, investi dans la lutte contre l’alcoolisme, les œuvres sociales, et les activités du Groupe Artistique, son corps a été inhumé à La Baule, non dans le caveau de sa famille, il n’est donc mentionné qu’à titre de cénotaphe.

|

|

|

Montmartin, monsieur Montmartin était épicier en gros, il investit dans l’immobilier en faisant construire des immeubles bourgeois et ouvriers un peu partout en ville, dont les maisons du passage Montmartin, une voie privée située entre les rues du Maine et d’Anjou, qui devint le lieu de toutes les horreurs humaines (meurtres, vols, alcoolisme, viol et prostitution adulte et enfantine). Sa veuve, passait pour une femme épouvantable, méchante et radine. Elle vivait dans leur hôtel particulier rue Villebois-Mareuil, mais finit par perdre la tête, abandonnée par ses filles qui vivaient à Paris. Elle disparut durant trois jours, et on la retrouva en chemise de nuit dans la décharge de La Matte. Durant l’Occupation, l’Hôtel de Ville ayant été détruit par les bombardements, les services municipaux trouvèrent un temps refuge dans l’hôtel Montmartin.

|

|

|

Moreau François Alexandre (Bouée 17 juillet 1858 – 8 août 1902), il fut le dernier meunier de Villès-Martin.

|

|

|

Nicolas Alfred Victor Auguste (Saint-Nazaire 20 septembre 1886 – 20 septembre 1914 Moulin sous Touvent), sergent au 264e régiment d’Infanterie, mort pour la France tué à l’ennemi.

|

|

|

Niol Emmanuel (1903-1987), capitaine au long cours

|

|

|

Nouteau Louis (1826-1896), entrepreneur, il finança Aristid Briand (qui le remercia en devant l’amant de sa fille Jeanne, épouse du banquier Giraudeau avec qui il fut surpris dans les buissons en ébats). La statue, sculptée par Joseph Vallet (1841-1920), figure l’une de ses filles, décédée enfant. Arsène Nouteau, fils de Louis, fut entrepreneur, président du Tribunal de commerce, conseiller général ; il a laissé son nom à une rue de Saint-Nazaire. – A l’arrière, se trouve la sépulture Nouteau-Marcussen, Hans Marcussen, (1847-1927), était notaire, et avait épousé une fille de Louis.

|

|

|

Pacqueteau Ambroise, commerçant originaire de Vendée longtemps établit à Nantes, fit de la spéculation immobilière à Saint-Nazaire.

|

|

|

Pain Armand Pierre Marie (Escoublac 26 janvier 1886 – 28 août 1914 Ginchy), soldat de 2e classe au 265e régiment d’Infanterie, mort pour la France suite à ses blessures de guerre (son père était ajusteur monteur aux chantiers).

|

|

|

Papin Labazordière Ruillier Beaufond Tony Marie Louis Jules André (Paris 31 juillet 1905 - Tué au combat le 1 février 1946 en Indochine), d'ingénieur des constructions aéronautiques et mécaniques (http://www.cieldegloire.fr/004_papin_labazordiere_t.php ). C’est un cénotaphe, son corps n’ayant jamais été retrouvé. Issu d’une famille de béquet de La Guadeloupe, le tombeau où il est nommé, surmonté d’une statue de la Vierge, est celui de sa mère, Marie-Amélie-Roseline-Juliette Debonne (Antoing (Belgique) 7 octobre 1887 – 9 octobre 1917 Saint-Nazaire), et de son frère Alcide (mort-né le 6 octobre 1917 à Saint-Nazaire). Le père de Juliette, Jules-Joseph-Dominique Debonne, (Pointe à Pitre 10 avril 1849 – 3 février 1921 Saint-Nazaire, était le directeur Compagnie des Vapeurs de La Guadeloupe.

|

|

|

Parage docteur

Paul Joseph Théodore Marie Parage, chirurgien-dentiste à Bordeaux le 12 avril 1917, s’établit en septembre 1921 à la place de la chirurgien-dentiste Laco au 28 rue Amiral Courbet. Malgré une publicité constante dans la presse, ses affaires allèrent mal. Le 13 septembre 1924 vers 22h30, il se suicida en se tirant une balle de revolver devant son épouse. Le couple était marié de puis un an et demi, et avait un fils. Sa veuve se remaria en 1929 et s’établit à Marseille.

|

|

|

Pécaud Jean Pierre Nozay le 6 janvier 1839 – 10 octobre 1896 Saint-Nazaire), architecte qui réalisa entres autres l’ancien tribunal (http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2021/07/28/pierre-pecaud-architecte-6329477.html )

|

|

|

Peneau Louis-Julien-René-Marie (Saint-Nazaire décembre 1891 – 23 août 1914 Bierre (Belgique), caporal fourrier au 77e régiment d’Infanterie, mort pour la France tué à l’ennemi. La famille Peneau, originaire de Le Loroux-Bottereau, pratiquait le négoce de vin.

|

|

|

Perigaut Yves (Saint-Nazaire 11 janvier 1885 - 16 novembre 1914 Avesnes-le-Comte), du 241 d’infanterie, mort pour la France le 16 novembre 1914 de ses blessures, citation, croix de guerre avec étoile de bronze.

|

|

|

Phelipot & Bely

Jean François Bely, (Paimboeuf 15 février 1806 - 28 mai 1888 Saint-Nazaire), tonnelier, cafetier, époux de Marie Louise Hardois (Paimboeuf 2 mars 1819 - 27 mai 1903 Nantes). Leur fille, Caroline Marie (née à Paimboeuf le 15 octobre 1837), épousa le 11 février 1863 à Saint-Nazaire, Gustave Marie Phelipot (Saint-Pierre (Saint-Pierre Miquelon) 31 janvier 1827 – 18juin 1886 Saint-Nazaire), capitaine au long cours de la Compagnie Générale Transatlantique, d’où un fils : Léonce Louis Octavien Phelipot (Marseille 1872 - 26 janvier 1884 Saint-Nazaire).

|

|

|

Picaud, famille de commerçants et d’industriels, du « Dé d’Argent » et de la « Laine Picaud » ( http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2022/06/28/de-d-argent-la-famille-picaud-6389151.html )

|

|

Pigault de Lépinoy, Étienne Amant Constant Marie Fidèle, (Ondres 24 juillet 1838 - 18 mars 1896 Saint-Nazaire), était boulanger, son fils, Théodore Etienne Pigault de Lépinoy, (Saint-Nazaire 7 janvier 1891 - 15 décembre 1914 – Doullens), soldat de 2e classe 18e régiment de Dragons, 1er escadron,, mort pour la France de ses blessures à l’hôpital militaire central de Doullens.

|

|

Pinguet Alphonse (Saint-Benoit-du-Sault 16 décembre 1832 – 7 janvier 1888 Saint-Nazaire), architecte, on lui doit les halles de Méan et les villas de Porcé, mais aussi les égouts de la ville (http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2020/09/20/alphonse-pinguet-6264715.html ) ; l’un de ses fils fut lui aussi architecte et réalisa certains monuments funéraires du cimetière, dont l’enfeu de la famille Delzieux. |

|

|

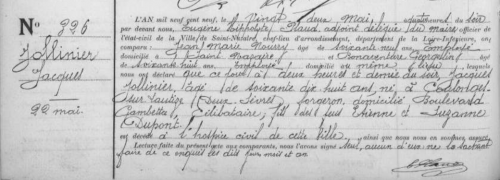

Plessix Joseph-Emmanuel Plessix (Vallon 28 novembre 1806 - 16 mai 1870 Saint-Nazaire), marié 1ère Céleste Durant (+ 14 juin 1855 Nantes) ; 2e à Saint-Nazaire le 28 décembre 1868 avec Elodie-Marie Brevet (°Nantes 1er novembre 1837). Il fut propriétaire du manoir du Sable et de la ferme de La Fosse à Sautron.

|

|

|

Pocu Georges (Saint-Nazaire 1889 - 29 septembre 1914), mort pour la France.

|

|

|

Portal Jean François (Miramont-de-Comminges 6 octobre 1859 - 10 septembre 1920 Saint-Nazaire), était chef éclusier.

|

|

|

Poussié Marc-Raoul (Châtillon-Coligny 9 octobre 1879- La Baule-Escoublac 20 mai 1947), docteur en médecine, chirurgien à Saint-Nazaire, où il possédait une clinique rue de Pornichet, sauva la vie de Marthe Richard.

( http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2019/04/13/notes-sur-les-familles-poussie-et-thomas-de-closmadeuc-6143587.html )

|

|

|

Renaud, famille d’entrepreneurs originaire de Redon.

|

|

|

Robinet Francis (Segré-en-Anjou 26 mars 1920 - 25 mars 2009 Clichy), artiste peintre ayant exposé au Salon des Artiste français en 1942, fils d'un ajusteur des chantiers de Penhoët.

|

|

|

Rossignol Gabriel (Serley 13 février 1839 – 19 juin 1887 Saint-Nazaire), maitre menuisier, adjoint à la mairie de Saint-Nazaire, « homme de bien »

|

|

|

Saulnier Louis Marie (Saint-Nazaire 28 juillet 1897 -28 janvier 1919 Paris 3e) mort pour la France de ses blessures.

|

|

|

Singier Léonce Alexis 5 mars 1848 Vercel-Villedieu-le-Camp (Doue), comemrçant et artiste peintre, une toile représentant des vues anciennes de la ville est à l'Ecomusée. Son épouse, Marie-Clémence Gombault, née le 16 ocotbre 1852.

Leur fils, Pierre Alexis, né novembre 19 1881 à Troyes, était artiste peintre à Saint-Nazaire.

|

|

|

Serveaux Fréderic Fernand (Saint Pierre de La Réunion 14 janvier 1870 – 4 février 1950 Nantes), pilote-major à la Compagnie Général Transatlantique. C’est lui qui mit la coque du Normandie dans la forme Joubert pour son armement.

|

|

|

Tahier de Kervaret Aimable-Geneviève (1801 - Nantes 11 novembre 1860), religieuse dans l'Ordre de Saint-Louis de Gonzague en la communauté de La Providence à Nantes, son père fut maire de Saint-Nazaire durant la Restauration, et possédait le domaine du Parc à L'Eau.

|

|

|

Toscer Pierre, ingénieur aux Chantiers de la Loire, désigné maire de 1941 à 1945 malgré son refus, il sauva la vie de nombreux Nazairiens de la barbarie de l’Occupant. http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2014/04/08/pierre-toscer-5342884.html

|

|

|

Million de Villeroy Henri (1829-1894), possédait des terres au marais d’Ust à Saint-Nazaire à la fin du 19e siècle, mais il laissa ses enfants dans la misère : sa fille Marie (1876-19..), fut lingère ; son fils Gabriel (1871-1925), fut manœuvre, il laissa à son tour une fille, Marguerite (1911-19…), qui fut institutrice

|

|

|

Vaillot Georges Emile (Saint-Nazaire 18 juin 1926 - 6 juin 1944 Caen). Georges avait fui les bombardements de Saint-Nazaire en 1943 et fut tué durant ceux de Caen en 1944.

|

|

|

Verdier (famille). Jacques Verdier (Saint-Nazaire 1867 – 20 septembre 1934 Saint-Nazaire), était chiffonnier. ; es sœurs ne se marièrent jamais, et son frère Pierre n'eut pas d'enfant de son union.

|

|

|

Villers de Hesloup (de). Edmond de Villiers de Heloup, (Alençon 14 juin 1807 - 19 mai 1865 Saint-Nazaire), et de son épouse, Angélique-Mélanie Grolsleau, possédaient une propriété face à l'océan à l'emplacement de l'actuelle Place Franklin Roosevelt, ils financèrent plusieurs œuvres sociales nazairiennes, et la restauration de l’ancienne église Notre-Dame d’Espérance (http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2019/02/04/ancien-chapelle-notre-dame-d-esperance.html )

|

|

|

Yver, famille d’entrepreneur en plomberie.

|

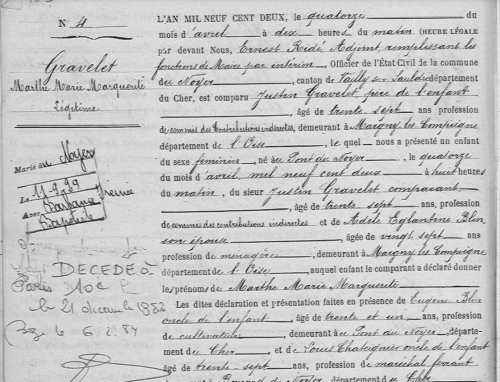

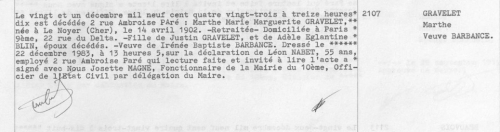

Marthe Barbance est l’autrice d’une thèse sur la Ville et le Port de Saint-Nazaire, ainsi que d’un ouvrage sur la Compagnie Générale Transatlantique, qui sont des références pour toutes les personnes s’intéressant à l’histoire nazairienne. Sa thèse est la seule référence concernant de nombreux détails issus des archives détruites en 1943. Mais étrangement, Marthe Barbance demeure une inconnue pour les Nazairiens.

Marthe Barbance est l’autrice d’une thèse sur la Ville et le Port de Saint-Nazaire, ainsi que d’un ouvrage sur la Compagnie Générale Transatlantique, qui sont des références pour toutes les personnes s’intéressant à l’histoire nazairienne. Sa thèse est la seule référence concernant de nombreux détails issus des archives détruites en 1943. Mais étrangement, Marthe Barbance demeure une inconnue pour les Nazairiens.