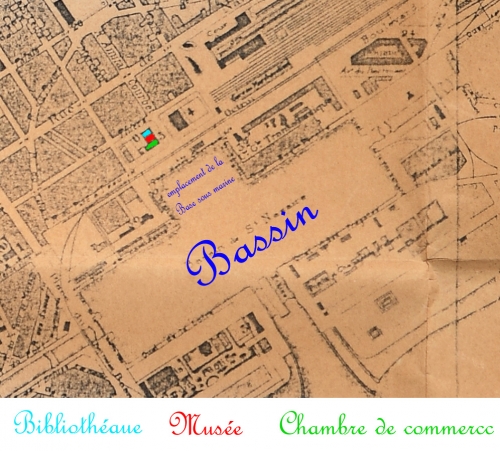

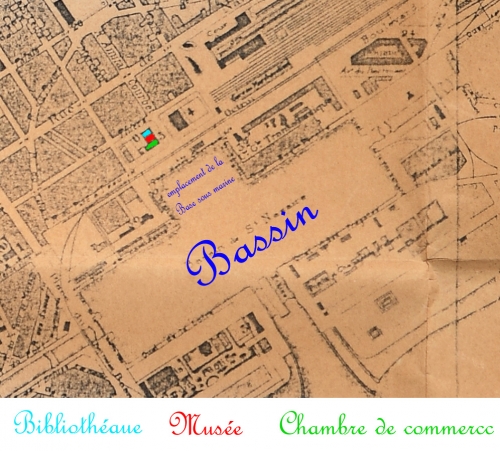

L'ancien musée de Saint-Nazaire et l'ancienne Bibliothéque de Saint-Nazaire, carte postale, coll. David Silvestre.

Nombre de Nazairiens ont entendu dire que la ville avait été dotée d'un musée qui fut détruit durant les bombardements. Certains ont aussi eu l'occasion de voir des cartes postales d'avant la première-guerre-mondiale le figurant.

Quelques personnes âgées se souviennent de ses abords, mais très peu l'ont visité avant destruction, étant donné qu'il n'était ouvert que les dimanches après-midi. Le lecteur risque d’être profondément déçus en lisant les lignes qui suivront, nous en sommes désolés, mais nous nous efforçons de ne communiquer que des faits : il n'y avait pas de musée au sens où nous l'entendons au 21ème siècle ; il y avait un espace d'expositions des collections municipales, ensemble comparable aux collections d'un amateur éclairé, d'un érudit, mais pas digne d'être qualifié aujourd'hui de « musée ».

Beaucoup de mythes perdurent autour de cette institution disparue. Durant la campagne municipale de 2020 il s’est même réinvité dans les débats, avec des cris de bourgeois choqués et des affirmations d’honnêtes gens qui nous assuraient que les collections n’avaient pas été détruites, que l’on nous cachait des choses, pire, que la Ville avait confié à des musées français des trésors de notre patrimoine, tels un chef de village donnant les fétiches et les masques de ses ancêtres à un colon armé d’un fusil. Vision des Nazairiens et déformation des faits très exaspérantes… grossie par l’alimentation des réseaux sociaux où chacun y allant de son commentaire pour le plaisir de commenter, faisant grossir de plus en plus la légende de façon pagnolesque.

Le lecteur comprendra que l’auteur de ce blog s’est abstenu de s’exprimer au milieu de cette cacophonie et des insultes qui ont ponctuées cette triste période d’élections, n’étant pas désireux de faire de la politique municipale et surtout n’étant pas homme à se produire en foire, surtout au risque de ne pas être entendu au milieux des hurlements de quelques excités, ou pire, d'être l'instrument malgré lui d'une contre argumentation n'ayant pour but que des intérêts particuliers au détriment de ceux des Nazairiens.

Maintenant que le calme est revenu, exprimons-nous sur ce sujet en relatant l’histoire de ce musée.

Avertissement :

Ce blog est un blog de vulgarisation de l’histoire de Saint-Nazaire, il a pour but de rendre accessible l’histoire de notre ville et de permettre à ceux qui le consultent, de s’orienter vers des sources plus détaillées. En l’occurrence le lecteur aura, s’il est désireux de faire une thèse sur le sujet, la possibilité de consulter la très dense documentation conservée aux archives municipales, qui traite de l’ancien musée en question, mais aussi de la suite qu’on a espérée lui donner à la Reconstruction, et de ce qui constitue actuellement la collection municipale d’avant l’ouverture de l’Ecomusée en 1998. Cette documentation est cotée 423W005 à 423W023. Ajoutons ici que la consultation de ces archives nous a été proposée spontanément, avec pour commentaire que personne n’avait encore demandé à étudier.

Archives de l'ancien musée de Saint-Nazaire et de la collection municipale actuelle dite « ancien musée » ou « musée de Saint-Nazaire », conservées aux Archive de la ville de Saint-Nazaire.

A cette documentation nous ajoutons des journaux de l'époque : Le Courrier de Saint-Nazaire, Le Phare de la Loire, L'Ouest-Eclair, sur la période allant de 1879 à 1943, consultables sur le site des Archives départementales de Loire-Atlantique.

Histoire de l'ancien musée de Saint-Nazaire :

L'idée de doter la ville de Saint-Nazaire d'un musée est apparue tardivement. Jusque dans les années 1880 la ville avait d'autres priorités ; son développement était totalement dépendant de celui du port et se concentrait sur l'aspect économique de celui-ci.

A la chute du Second-Empire, seule la vieille-ville, (à emplacement du Petit-Maroc), une part de la rue de Nantes, (avenue Henri Gautier), et de la place Marceau, (Ruban Bleu), étaient urbanisées. C'est durant les vingt premières années de la Troisième-République que la ville commença à prendre sa forme réelle, même si le tracé de ses voies avait déjà été décidé par l'ingénieur en chef des Ponts-et-chaussées, Paul Leferme. Certes, très tôt, on rêva à la constitution d'un musée. Quand il remplaça Paul Leferme, René de Kerviler ne croyait pas que la ville soit un jour en capacité d'avoir un musée. Il préféra inciter la municipalité Desanges[1] à donner au Musée National d'Archéologie le morceau brisé du menhir de La Dermurie qui gisait dans l'herbe, (menhir prétendu phallique de 1,50 m), musée auquel il remit aussi trois épées, une hache, et un poignard, faisant de ce mobilier archéologique des biens nationaux inaliénables, et envoya au Musée Dobrée dix-neuf artéfacts archéologiques trouvés durant le creusement du bassin de Penhoët[2].

Le 26 avril 1889, un mois après la formation de la commission pour la création de la bibliothèque[3], la municipalité Gasnier décida que la ville se doterait d'un musée, mais cette décision ne faut pas suivit d'une mise en forme réelle. On créa la bibliothèque dans une aile de l'immeuble de la Chambre de commerce, à l'angle des rues Thiers, et amiral Courbet, (à l'emplacement du parking qui fait face à la base sous-marine), et l'on entreprit quelques acquisitions d’œuvres, mais le projet du musée resta une nébuleuse.

Pourtant la famille Bord accomplit un mécénat actif en faisant des dons financiers pour acquisitions, mais aussi en contribuant directement à des dons à la Ville. Gustave Bord fit don de plusieurs œuvres originales du sculpteur nazairien Alfred Caravanniez : « Cathelineau jurant de défendre sa foi en 1793 », plâtre originale qui fut présenté au Salon de 1881 et permis à Caravanniez de recevoir une médaille de troisième classe. Ce plâtre fut déposé au Collège Aristide Briand de Saint-Nazaire. Il disparue durant l’occupation. L’œuvre représentait le général contre révolutionnaire en soldat vendéen, adossé à un calvaire brisé, la croix à ses pieds, la main droite tendu en serment. Exposée prêt du bureau du proviseur, la main gauche avait été brisée avant juin 1929. Il offrit aussi le plâtre original du buste de la statue de Surcouf commandée par la ville de Saint-Malo, et la maquette en plâtre de Bayard sculpté pour le monument dédié à Henri V, (le comte de Chambord), à Sainte-Anne-d'Auray. L'époux de Jeanne Bord,(sœur de Gustave), Octave Fidière des Prinveaux, conservateur au musée du Luxembourg, contribua à l'enrichissement de la collection municipale en sollicitant des dons de la part d'artistes reconnus et des veuves de ceux-ci. Ainsi le 7 mai 1893 la ville de Saint-Nazaire entra en possession du plâtre original de « Jeanne d'Arc à Domrémy » de Henri-Michel Chapu, dont le marbre était au Musée du Luxembourg, (aujourd'hui au Musée d'Orsay). Cette intervention pour l’enrichissement des collections nazairiennes lui valut d'être nommé par le Conseil municipal membre de la commission du Musée et co-conservateur avec Paul-Joseph-Henri Barbara, inspecteur principal des Douanes et peintre amateur[4], et comme co-conservateurs-adjoints l'avocat Albert Cozanet, (critique musicale et essayiste sous le nom de Jean d'Udine), l'architecte Henri-Auguste van den Brouke, (beau-père du peintre Fernand du Puygaudeau et grand-père d'Odette), et l'avocat Jean-Marie-Jules Gouzer, suppléant à la Justice de Paix et membre du Conseil municipal, (décision du Conseil municipal du 4 novembre 1893). Malgré ces dons et cette nomination rien n'évolua. Autres intervenant : Hippolyte Durand-Tahier, qui comme secrétaire général de la Société des Beaux-Arts fit en sorte que l’État offre en 1894 à la ville une copie (180x225) de « La Liberté guidant le peuple » de Delacroix par Henri Lerolle, (1848-1929). Cette toile fut exposée la salle des délibérations du conseil municipal jusqu'aux bombardements[5].

Il fallut attendre l'année 1901 pour que Étienne Port, (4 novembre 1860 - 11 février 1924), conservateur de la Bibliothèque et professeur au Collège, réussisse à persuader le maire, Baptiste Auguste Lechat, (1848-1928), de la nécessiter de concrétiser le projet. Le site fut proposé par lui, deux pièces de la bibliothèque, composée d’un ancien bureau au rez-de-chaussée, (longue pièce basse de plafond, avec une petite cheminée prêt de la porte et deux fenêtres étroites du même côté, et un autre à l’autre bout), et d’un espace au premier étage. On réfléchir à la constitution de la nouvelle commission et aux sections qui composeraient le musée :

La section des Beaux-Arts fut confiée à Étienne Port, Charles Bergman artiste graveur nazairien, alors élèves aux Beaux-Arts à Paris[6] ; Paul-Joseph-Henri Barbara, (déjà cité) ; et Aimé-Victor-François-Joseph Tertrais, architecte de la ville[7] ;

L'Ethnographie, à Marie-Théophile Griffon du Bellay, médecin, ancien explorateur, directeur du Service de Santé[8] ;

L'Histoire naturelle, à monsieur Journet, principal du collège ; au médecin de marine Dauvin ; Thomas, professeur des sciences naturelles au collège ;

L'Archéologie : revint, bien sûr, à René de Kerviler[9], l'ingénieur des ponts et chaussées Poisson ; au docteur François Merson[10], et le pharmacien nazairien François-Marie Corbineau[11] ;

Et on ajouta Fernand Gasnier, ancien maire, pour la forme.

Le projet était ambitieux. On s'adressa au Préfet pour avoir l'accord de création, qui fut rendu le 26 décembre 1901,

Le 12 juillet 1902 eut lieu la réunion de la première commission présidée par Lechat. Monsieur Barbara fut nommé premier-vice-précisent ; monsieur du Bellay, second-vice-président ; monsieur Poisson, secrétaire. La présidence revenait au maire.

Un budget de 1.000 fr fut promis par la municipalité, qui s'engagea à faire les démarches auprès de l'Administration des Beaux-Arts, qui donna 500 fr, et fit dotations de tableaux, sculptures et dessins : et près des artistes fréquentant la région pour l'obtention de dons. Les réunions, projetée trimestrielles, furent en réalité biannuelles. Les œuvres rassemblées par des acquisitions anciennes non répertoriées avec exactitude, et l’envoi par l’Etat de deux tableaux, « Gorges et Montagne » d’Empis et une copie par Nicolas-François Lorrain du « Concert » de Gerard ter Borch.

Citons parmi les premiers donateurs :

Monsieur Griffon du Bellay qui donna des pièces ethnologiques rapportées de ses explorations en Afrique de l'Ouest, mais aussi une robe de la reine Pōmare IV de Tahiti, accompagnée d'une lettre de celle-ci ; monsieur Vié, ancien agent de la Compagnie Générale Transatlantique à Fort de France, en fait celui-ci avait pillé le site de la ville de Saint-Pierre rasée par une éruption volcanique le 8 mai 1902, en récoltant des « souvenirs » qu'il offrit à la ville de Saint-Nazaire, dont une copie en fonte de l'Enfant au dauphin d'Andrea del Verrocchio qui décora la borne fontaine du Jardin des Plantes, (disparue durant l'Occupation) ; monsieur Daigremont[12] offrit un portrait de son grand-père le général baron Guillaume François Daigremont, (1770-1827), avec ses médailles, à la condition qu’elles furent exposées avec dans un cadre sous-verre ; monsieur Bergman offrit la maquette de son affiche pour le casino de Saint-Nazaire, ainsi qu’un cadre contenant trois de ses eaux fortes exposées au salon de 1899, qui sont toujours en possession de la ville[13].

Eaux fortes de Charles Bergmann exposées au salon de 1899, (15x19 chacune) ; © Ville de Saint-Nazaire

Monsieur de Kervilers des photographies des travaux du bassin de Penhoët ; il y eut aussi des dons plus éclectiques pour les sections ethnographiques et des sciences naturelles : des briques tunisiennes, un gongue en jade, souvenir d’un voyage en Chine, un lot d’objet celtiques (non détaillé dans le rapport), et un nid de guêpe trouvé à Saint-Brévin à destination. Durant la réunion du 22 novembre 1902 on vota l’acquisition d’aquarelles d’artistes locaux, qui furent mise sur le budget de 1903.

Il n’y eut aucune activité ni réunion durant l’année 1904.

En février 1905, Philippe Delaroche-Vernet, alors chef adjoint du cabinet du ministre de la Justice, et qui espérait faire carrière politique en Loire-Inférieure[14], qui avait fait en 1902 un don numéraire, offrit une gravure par Gautier d’après Horace Vernet, « Zouaves à l’assaut », (toujours en possession de la Ville), et deux autres d’après Paul Delaroche, dont une par Prevost, (toujours en possession), deux artistes peintres dont il était respectivement l’arrière-petit-fils et le petit-fils.

Gautier d’après Horace Vernet, « Zouaves à l’assaut », 40x33, © Ville de Saint-Nazaire

La Commission fit acquisition d’une toile d'Auguste Bellanger (1862-1933) : « Au pays du sel », qui reçut la médaille d’or à exposition à Nantes en 1904, choisi pour la valeur de l’œuvre comme du sujet local. L’artiste consentit à descendre le prix de 1200 fr à 800 fr. cette acquisition risquant cependant d’absorber le budget, monsieur Molés[15], offrit 500fr, la Commission acquit grâce à ce don une autre toile, « La chanson de la mariée », qui disparues dans les bombardements[16].

Camille Bellanger :« Au pays du sel », (250x150) © Ville de Saint-Nazaire.

Messieurs de Kervilers et Poisson ayant été mutés par les Ponts et chaussées, on les remplaça par messieurs Rabineau, receveur de l'enregistrement, et Beilvaire, conducteur des Ponts et Chaussée, dessinateur, peintre et aquarelliste[17].

Le musée devient rapidement trop petit. On proposa l’achat de collection de minéraux de monsieur Malplâtre, cordonnier au Pouliguen qui avait rassemblé des curiosités géologiques et des fossiles. Monsieur Thomas exprima que ce genre de collection ne convenait pas actuellement pour le musée ; la commission se rangea à son avis. Cependant monsieur Molés acheta au nom du musée la collection et la Commission fut obligée de l’accepter ; elle l’installa à l'étage au-dessus de la bibliothèque et l’on chercha un autre lieu pour le musée.

Le musée assura l’ensemble de ses collections pour 100.000 fr

En 1906 le maire, Baptiste Auguste Lechat, obtint de la Chambre de Commerce qu’elle céder l'usage de la salle de la Bourse de commerce, institution qui avait été supprimée.

On procéda à de nombreux travaux, avec l'idée d'inaugurer la nouvelle salle d'exposition à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle entrée, et de faire de l'ancienne salle du musée une salle pour les expositions temporaires, rebaptisée « salle Greuze ».

Exposition du 17ème salon du Groupe Artistique photographie en 1934 ; © Archives de la Ville de Saint-Nazaire. (Le nu est de Georgette Nivert, (1900-1960) – On observe aussi un portrait de George Eveillard par Charles Perron)

La salle de la Bourse était dotée d’une verrière, il fallait installer des stores. Elle possédait une galerie qui en faisait le tour au niveau du premier étage, mais cette galerie était dépourvue de plancher et d’escalier ! Il fallait aussi acquérir des vitrines, des cimaises. La grille placée devant la porte vitrée de la salle n’allait pas jusqu’au cintre, il fallut la rehausser.

L’ancienne Bourse, au centre, à droite la bibliothèque musée, à gauche la chambre de commerce, carte postale J.-B. Joubier, Saint-Nazaire, coll. David Silvestre

Monsieur Daigremont retira le portrait de son grand-père et ses médailles en échange d’une huile de Picou, (disparue dans les bombardements). La commission procéda à son premier achat d’une aquarelle du peintre Alexis de Broca[18], pour la somme de 200 fr. De Broca donna en plus une petite aquarelle figurant des marais. Monsieur Journet, décédé, fut remplacé au poste de principal, monsieur Cognel, qui le remplaça aussi à la Commission du musée, mais il décéda quelques mois plus tard, et ce fut monsieur Delâtre, professeur de dessin au collège qui pris sa place au conseil. Fernand Gasnier lui aussi décédé, ne fut pas remplacé malgré la sollicitation de la Commission.

Monsieur Tertrais fut nommé secrétaire en remplacement de monsieur Poisson.

Le manque de budget fit que qu'on repoussa l'ouverture et il fallut l'intervention d'Aristide Briand, alors ministre de l’Éducation publique et des Beaux-Arts. On se pressa de finir les travaux, d’autant que monsieur Port devait partir à Paris, où il devait devenir inspecteur général de l’Université. Il accepta de retarder son départ jusqu’en août 1907. Afin de mieux doter le musée, et de lui donner un caractère pédagogique, Aristide Briand fit offrir par son ministère un lot de 139 pièces issues des collections du musée de Sèvres, d’une valeur de 10.209 Fr, composé autant d’élément enseignant la fabrication de la porcelaine et de la céramique, que d’autres ayant un caractère décoratif, lot qui est encore dans son intégralité possession de la Ville. Cadeau empoisonné, il fallut payer le transport, et acheter pour 8.000 fr de vitrines. Il fut ajouté par les Beaux-Arts cinq tableaux, (non détaillés), quatre bustes en plâtres, (Buffon, Condorcet, Pécheur napolitain, La Pérouse (toujours en possession de la Ville), et la statue d’un jaguar dévorant un lièvre, plus un dessin et d’un lot d’estampes (non détaillé).

En mai 1908, un comité formé de Nazairiens, avec sa tête monsieur Bonin, pilote, força la municipalité de Saint-Nazaire à accepter dans le cadre des fêtes de l’inauguration de la Nouvelle-entrée les 21, 22, et 23 septembre 1907, un grand plâtre, désignée comme « maquette de la statue La Glorification du Travail », qui fut placée à titre de décoration provisoire à côté du pont des Frégates. On l’entreposa au musée, en attendant de l’exposer dehors durant la fête ; elle finit au sous-sol, et fut perdue durant les bombardements.

Les travaux trainèrent, la Ville, malgré des sacrifices pour acquisition et financement des travaux, n’avait pas de moyens à consacrer à l’installation du musée. Étienne Dujardin-Beaumetz, artiste peintre et sous-secrétaire d'état aux Beaux-Arts, à la demande d'Aristide Briand, qui était passé à la Justice, de visiter à l'improviste le chantier le 3 août 1908 pour vérifier la réalisation des travaux. Le résultat était pitoyable ; outre la médiocrité des collections municipales, rien n’était achevé. La Commission décida de cacher le plafond avec une toile tendue.

Il fut convenu que l’inauguration le 30 septembre 1908, ce qui dispensa les ministres de venir se compromettre, mais que le Ministère financerait une partie des travaux.

Étienne Port, devenu chef de cabinet du nouveau ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, Gaston Doumergue et Inspecteur général de l'économat des lycées et collèges, fut remplacé le 14 mai 1908 par Aimé Tertrais comme conservateur par choix de la préfecture pour le remplacer, au détriment de Charles Bergman, avec un traitement annuel de 400 fr[19]. Il décréta que les horaires d'ouverture seraient le dimanche de 13 h à 16 h, que l’entrée serait gratuite, mais qu’il faudrait aller chercher la clef chez le concierge de la Chambre de Commerce qui logeait de l’autre côté de la rue ! En hiver, on déplaçait le calorifère de la bibliothèque dans la grande salle du musée…

Le 19 février 1910 la Commission décréta : « Au sujet de l’achat d’un tableau de monsieur du Puygaudeau, la Commission décide en principe l’acquisition d’une œuvre de l’artiste monsieur du Puygaudeau demande que le tableau présenté soit acquis par le musée jusqu’au moment où il le remplacera part « un effet de lumière ». Cette demande est refusée. La Commission choisira entre plusieurs tableaux de l’artiste et décidera si l’un d’eux doit être acquis. » Léonce Alexis Singier, (né le 5 mars 1848 Vercel-Villedieu-le-Camp (Doue), commerçant à Saint-Nazaire qui peignait en amateur, offrit un tableau figurant l’ancienne église, et un autre composé de plusieurs vues de la ville, (ce dernier est exposé à l’Ecomusée, l’autre a disparu dans les bombardements) - (Notes : Son fils, Pierre-Fernand, né à Troyes le 19 novembre 1881 fut artiste peintre professionnel à Saint-Nazaire).

29 novembre 1910 : « La Commission, décide l’achat de deux tableaux de monsieur du Puygaudeau, intitulés Kervodu et La Vigie romaine pour le prix de 800 fr », ces deux toiles sont toujours en possession de la Ville[20].

La Vigie Romaine, photographie prise le 18 septembre 2020.

Etienne Port sollicita le mécéna du baron Edmond de Rothschild, membre de l’Institut, qui accepta d’offrir un paysage de Le Poitevin, et « Effet du soir » de Bissy, perdue durant les bombardements. Il fut aussi accepté le don d’un portrait de gentilhomme du début du 18ème siècle, pris pour celui de Louis XIV, alors qu’il n’en a pas le visage, toujours en possession de la ville[21].

Durant toute l'entre-deux-guerres on se plaignit plusieurs régulièreent dans la presse de l'état du bâtiment du musée, de ses dimensions trop petites, que la salle d'exposition provisoire, ancienne salle du musée, affectée aux vernissages de Groupe Artistique, était sombre et basse. Le musée achetait chaque année trois toiles, mais cela obligeait d'en décrocher trois autres et de les descendre à la cave. La conservation même des œuvres laissait à désirer en raison de l’absence de chauffage en hiver, les effets caniculaires de la verrière en été. Edmond de Rothschild offrit en 1912 « Invitation » de Bernard, Venise par Alfred Smith, et « Chemin de la ville », par Langée, deux toiles encore en possession de la Ville. Le budget d’achat fut, en raison d’absence d’acquisition durant l’année 1911, d’un montant de 2.000 fr en 1913. Le Comité choisissait des toiles contemporaines très classiques, paysages, natures mortes ; rien n’était esthétiquement osé, on ne dépassait pas les choix d’un père de famille pour décorer son salon.

Les acquisitions se poursuivirent durant la première guerre mondiale, avec jamais plus de 600 fr de dépense. Notons qu’en 1916, année durant laquelle il fut acheté pour 300f « Zouave », (perdu), par

Georges Eveillard[22], peintre Nantais affecté aux services d'illustration des armées, il fut affecté à la réalisation d'aquarelles des troupes débarquant et stationnées à Saint-Nazaire. A l’armistice, il intégra le Groupe Artistique de Saint-Nazaire[23], et devient le premier professeur de peinture et de dessin de notre ville.

Le 17 février 1921, en raison de l’arrête du Oréfet du 31 janvier 1920, il fut décidé par voix de tirage au sort à la désignation des membres, dans une première série qui devaient sortir au bout de cinq ans, et une seconde au bout de 10 ans.

A l’issu du tirage au sort, devait sortir dans 5 ans : messieurs Devéria, Thomas, Despêcher, Leborgne, Cousin, Lebreton ;

dans 10ans : messieurs Delâtre, Méloche, Guichard, Lamoureux, Lainé, Pasquier.

24 février 1921, la Commission sollicita un envoi de l’Etat, ce qui ne fut pas entendu.

le 27 septembre 1923, sur décision du Maire, les collections d'histoire naturelle fut répartie dans les établissements scolaires de la ville ; ces collections se détérioraient au Musée où elle étaient décrite comme entassées par la Commission du Musée.

Le 3 février 1924 fut faite l’acquisition d’une collection de pièce oléographiques appartenant à monsieur Merlon, pour la somme de 2000 fr. C’était en réalité la moitié de la collection, le budget ne permettait pas d’en acquérir l’intégralité, et aucun mécène ne fut démarché.

En février 1925 messieurs Lecomte et Eveillard entrèrent au Comité, remplaçant monsieur Thomas, démissionnaire, et Leborgne, décédé. Ils avaient été précédés en 1921 par messieurs Lamoureux et Méloche, membre du bureau du Groupe Artistique. Les acquisitions se firent à partir de cette date uniquement auprès des membres du Groupe Artistique. Ces achats par copinage furent, en dehors des acquisitions d’œuvre d’Alexis de Broca, dont le travail est l’alliance de l’excellence de la maitrise et d’un tallent indéniable[24], ces achats, donc, furent des très mauvaises opérations. Le Comité achetait cher des œuvres qui n’auraient jamais de côte, toujours dans les goûts d’un conventionnel petit bourgeois. Pire, alors qu’il aurait pu acquérir, même au sein du Groupe Artistique, des œuvres régionalistes dans leur figuration, qui auraient pu constituer une collection cohérente, les choix étaient sans logique muséale. Pour se donner une idée de la situation et de l'absurdité des achats, il suffit de lire un article en date du 2 février 1926 et publié en L’Ouest-Eclair :

« La commission d'achat pour le musée de Saint-Nazaire réunie sous la présidence de M. Tertrais, avait à faire l’acquisition d’un tableau. On hésita longtemps entre Les nymphes s’amusent de Chautron et La vallée de la Loire de Deltombe. Les personnes de la commission étaient fort perplexes. Je ne sais si, comme cela se pratique à d’autres endroits, on joua à pile ou face, mais finalement c’est Deltombe et sa vallée qui furent choisis. »

Le registre de la commission ne retranscrit pas la façon dont le choix fut fait, mais il précise que ce tableau de Paul Deltombe fut acquis pour 2.000 fr., ce qui corresponde à-peu-près à deux mois de salaire d'un ouvrier de 1926.

Le musée, qui depuis sa fondation ressemblait à une salle des ventes, devint un fourretout. Ces mauvais choix d’achat eurent un effet désastreux quand l’Etat demanda une évaluation des œuvres détruites pour procéder à la distribution des dommages de guerre. De façon général, sous le contrôle de des dirigeant du Groupe artistique, le musée se sclérosa, s’embourbant définitivement, bien que des expositions de grande qualité furent organisées par eux au musée, mais toujours tournées vers le 18ème siècle.

Le 31 janvier 1926 madame Port, veuve, offrit une série de gravure du Vieux Saint-Nazaire.

Entre les 1er février 1931 et 1er mars 1931, la Commission demanda augmentation de crédit pour achat de tableaux d’un montant de 13.000 fr ! La Municipalité refusa. Après plusieurs années de négociation, le budget qui était de 1.700 fr passa à 2500fr le 29 janvier 1933, ce qui n’empêcha pas une nouvelle demande de crédit à auteur demandent de crédit.

Une nouvelle difficulté se présentât : la Chambre de Commerce désirait reprendre la salle. Déjà elle occupait pour diverse manifestation l’espace en semaine.

Le 30 octobre 1934 la ville se vit héritière de la collection de mademoiselle Lehuédé, qui composait le « muséum d'histoire naturelle de Batz », composée d'oiseaux, de poissons, et de crustacés naturalisés, de pierres et fossiles. Les héritiers naturels n'ayant pas émis d’opposition à ce lègue, le don fut accepté par la municipalité en juin 1935. En dehors de l’acceptation de ce dont, il n’y eu plus d’autre lègue, don, ou acquisition. La situation s’empira avec une discorde née entre les dirigeants du Groupe Artistique, et ce qui allait constituer le groupe de Seiz Breur, dirigé par René-Yves Creston, entré en dissidence en 1936. Les dirigeant du Groupe Artistique furent forcés par le maire, François Blancho, de se réconcilier avec les Seiz Breur, fort d’avoir obtenus le contrat pour la réalisation du pavillon de Bretagne à l’exposition de 1937, en acceptant les courants contemporains.

En 1935 la municipalité Blancho inaugura une nouvelle salle d'exposition muséale au premier étage des halls rue du Bois Savary.

La salle d’exposition des halls en 1935, parue dans Le Populaire, © Archive de Saint-Nazaire.

Le musée se divisa en plusieurs site, les beaux-arts aux halls, l'ancien site devant conserver la salle de minéralogie et devenir un musée ethnologique local avec exposition des maquettes de navires et des installations portuaires, sous la direction de la Chambre de commerce.

La nouvelle salle permit à la ville d'obtenir le prêt de tapisseries anciennes du Mobilier nationales pour une grande exposition, qui fut la dernière, notable, d'avant-guerre. Si l’espace des salles d’exposition était formidable, il faut cependant avouer que c’était d’une froideur effroyable, les collections municipales ne pouvant occuper l’espace sans paraître perdues dans l'immensité. En 1938, année ou monsieur Tertrais démissionnât de ses fonctions de conservateur, et fut remplacé par monsieur Eveillard, qui se faisait nommer par chacun et sur son papier à lettre : « Maître Eveillard ».

En 1938 le musée n’avait que 28 sculptures, (dont 25 en plâtres, un buste en marbres intitulé « Sortie des vêpres » d’Agathon Léonard, une tête en bronze de Saint-Jean-Baptiste d'Edmond Decas, et une sculpture d’Antonin Larroux, figurant une bretonne, en bois (ces trois dernières toujours en possession de la Ville), mais dont 10 étaiebnt à l'Etat) ; 137 tableaux, (dont 31 à l'Etat), 44 aquarelles et dessins, (dont 1 aquarelle à l'Etat), et 39 gravures, (dont 2 à l'Etat). La ville n’avait pas de véritable fonds muséal, juste une collection dont les trois quarts n’avaient de véritable intérêt artistique. La section de sciences naturelles et ethnologique était d’une pauvreté affligeante, on y avait entré depuis qu’une massue indigène de Nouvelle-Guinée offerte en 1922 en même temps qu’une collection de coquillages à la condition qu’ils soient mis sous étiquette « don de madame Pontallier ». Fait consternant : nombre d’œuvres décrochées par manque de place, avait été remisées dans la cave de la Chambre de commerce, où l’humidité les détériorait !

François Blancho enfonça le clou vis-à-vis de la Commission du musée en imposant d’accepter une gravure de Creton, et d’acheter pour 1500 fr une peinture du nazairien et Seiz Breur Émile Guillaume, que ces messieurs avaient jusque-là snobé en le considérant comme un décorateur de restaurants et un affichiste. La couleuvre à avaler se nommait : Les Chômeurs, (perdu[25]). Si le geste de monsieur Blancho mérite un salut, car il se voulait faire entrer le musée dans le 20ème siècle, il faut cependant reconnaitre que cela se limita à pousser en avant deux artistes locaux qui avaient pour eux l’instant d’une mode pour les mettre en lumière, dont la survivance sur le marché de l’art ne pouvait être que sur un moyen terme, et que ce geste ne fut pas renouvelé. Monsieur Blancho finit par faire dissoudre le Commission. Il laissa les pleins pouvoirs en matière d’acquisition à monsieur Eveillard, qui, libéré des désirs et visions étroites qui lui avaient été imposées jusque-là par les membres de la Commission, fit entre 1939 et 1943 une dizaine de tableaux par achat, d'un gout sûr, mais plus avec un regard d’enseignant que de peintre, et toujours sans logique muséale, faisant primer que les collections du musée devaient servirent à l’école municipale des Beaux-Art qu'il dirigeait[26]. Il fit entrer dans les collections des nues, type pictural jusque-là absent.

La disparition du musée et les œuvres rescapées :

Saint-Nazaire fut transformée en un fleuve de feu le 28 février 1943. Trois cents quadrimoteurs étasuniens larguèrent durant plus de deux heures des bombes explosives et incendiaires créant six-cents foyers d’incendies, détruisant près de la moitié de la ville, terrorisant une population déjà très éprouvée depuis 1942. Les photographies des ruines ne peuvent laisser imaginer le cauchemar de fut le 28 février 1943. Le phosphore des bombes incendiaires était une lave visqueuse qui s’écoulait par les ouvertures des bâtiments éventrés, s’insinuant dans les moindres interstices. Les nazairiens perdirent tout ce qu’ils possédaient. Charles Beilvaire, ancien membre de la Commission, peintre, aquarelliste et dessinateur, alors âgé de 82 ans en 1943, ne récupéra à la Libération qu’un seul de ses dessins dans les ruines de sa maison[27]. L’évacuation de la Population et des biens municipaux avait déjà été organisée depuis fin 1942. On avait ainsi envoyé à Nantes les vitraux de l’église Saint-Gohard, (ils sont entreposés aujourd’hui dans une réserve de la ville), les archives anciennes, antérieur à 1800, avaient été aussi envoyées à Nantes, mais les archives récentes, surtout celles du 19ème, étaient dans des caisses qui attendaient un lieu de stockage à l’extérieur de l’agglomération, tout comme le contenu de la bibliothèque. Le musée avait été vidé, seules dans la cave de la Chambre de Commerce restaient ce qui était trop lourd, et qu’on avait souvent entassé là depuis le début, comme le mobilier archéologique retiré du sol au moment de l’urbanisation du site de l’ancien Prieuré, qui était devenu la place Marceau, (Ruban Bleu). Cependant, par absence encore une fois de lieu de stockage hors Saint-Nazaire, les œuvres avaient été réparties en plusieurs lots dispatchés dans différents lieux, généralement des caves ou des garages des Administration[28]. Le bombardement du 28 février 1943 ne laissa aucune chance de survie aux œuvres, sauf une trentaine de tableaux et aquarelles encadrées, une dizaine de plâtres, un lot d’aquarelles et de gravure non encadrés, rescapés miraculeusement d’une cache, et rassemblés par la municipalité dans les sous-sols de la caserne de La Briandais. Le 8 mars 1945, quelques mois avant la Libération, il fut mis à disposition de la Ville six salles au Musée Dobrée à des fins d’exposition, mais on n’avait rien à y exposer, bien que la ville reçue le 4 juin 1945 pour la reconstruction de son musée 31 tableaux, de la part d’artistes liés au Groupe Artistique, (Yvonne Carro, Henry Vollet, Emile Gauthier, Noéls Cuillaud, Michel Colle, Michel Brun, Xavier Josso, Emile Simon, Georges Lhermitte, Henry Prévost, Paul Lemasson, Laure Martin, Henry Leray, Alice Carissan, Charles Perron, Vincent Cermignani), ou de famille d’artistes, (Lauthe, Chautron, Lerolle), mais aussi un tableau de Volot offert parmonsieur Gautiers, instituteur nazairien ; et le sculpteur Henry Drop’Sy deux plaques de bronze[29].

La survivance de la collection fut laissée à la caserne de la Briandais, et l’ont entrepris après l’institution de la Loi du 28 octobre 1946 d’obtenir les indemnités de guerre dues pour les pertes et détériorations, ce qui concernait à la fois les collections, le mobilier d’exposition, (vitrines, encadrements, etc.), et le bâtiment. La Ville prouva qu’elle avait tout mis en œuvre pour la mise en sécurité des collections, et prévu l’évacuation.

Il y eu alors un moment de désintéressement, entre 1952 et 1954. La Municipalité avait à reloger les nazairiens et reconstruire ses bâtiments et structures, le musée n’était pas la priorité, mais le directeur des musées de France s’en inquiéta de ces deux années de silence le 3 décembre 1954. De son côté R.Y. Creston envoya la même semaine à François Blancho le projet d’une création d’un musée national de la construction naval…

La procédure pour l’obtention de dommage de guerre se poursuivit cependant, mais l’Etat jugea que les collections étaient sans valeur marchande véritable, qu’on s’était contenté à tort de choisir des artistes régionaux, ce qui à l’époque était presque synonyme d’insulte dans les milieux parisiens, mais qui n’était pas sans fondement dans la mesure où ses artistes n’avaient pas de côte marchande ; quant aux œuvres muséales acquises avant 1920, elles correspondaient à des peintres passés de mode, si non oubliés, jugés « pompiers » ou « bons pour un couvercle de boite de chocolat » par les conservateurs des grands musées d’alors.

Si l’Etat rechignait à indemniser à la hauteur des montants espérés par la ville, il encourageait à la recréation d’un musée, et pour ce faire, fit en 1949 l’envoi de quinze tableaux, comprenant un Matisse, via la Direction des Musées de France (DMF). Cet envoi obligea la municipalité à confier celui-ci, ainsi que les œuvres rescapées, aux Pompiers, afin de garantir une sécurité incendie. Les Pompiers d'abord logé dans la caserne de La Brindais avec les autres services municipaux, transportèrent la collection au grès des relogements, et finirent par entreposer dans un appartement de leur caserne, tableaux, aquarelles, gravures et dessins, et reléguant les plâtres dans un caveau dans la cour. La Ville était désireuse de ce musée qui aurait dû être construit place Laborde, côté Nord, avec une passerelle par-dessus l’avenue de Lesseps pour le relier par le dernier étage à celui de l’école municipale des Beaux-Arts. Le projet fit long feu, pourtant jusqu’à sa retraite en 1959, monsieur Eveillard démarcha tous les musées français pour aider à la reconstitution de celui de Saint-Nazaire. Celui d’Angers donna 16 tableaux. Monsieur Eveillard démarcha aussi les anciens consulats nazairiens repliés à Nantes en vain, le plus part de ces pays étant ruinés. Monsieur Eveillard parcourait la région pour tenter d’acheter des œuvres qu’on lui proposait à la vente, à une époque où le marché de l’Art en France ne reprenait pas en dehors de Paris. Ses efforts n’aboutirent pas ; on ne le remplaça pas à son départ en 1959, et en 1963 le musée était l’eau. Un inventaire des œuvres gardées par les Pompiers fut alors dressé sur une seule feuille, accompagné de commentaires sur les dégradations subies.

On envoya ce qui restait du musée dans la cave de la bibliothèque qui avait été logée au manoir du Sable, au jardin des Plantes. L’Etat récupéra son envoi de 1979. A partir de cette période, les lieux de stockage changèrent régulièrement, avec des conditions de conservation alarmantes.

Pourtant la Ville continua à espérer des indemnités de guerre conséquentes, indemnité qui concernait le Musée, mais aussi les collections municipales hors musée. Mauvaise surprise, sur décision ministériel du 13 novembre 1961, l’indemnité espérée depuis 1946 fut fixée à 48.330 fr, une misère ! Recours de la Ville le 5 janvier 1962, face à un Etat qui signifia que la Ville n’était pas en mesure d’espérer plus. De pourvoi en pourvoi, d’expertises, en contre-expertises, l’affaire perdura. Le Ministère de l’équipement et du logement se montrât tout aussi radin, et ferma les négociations le 19 aout 1971. Le 10 novembre 1971 devant la Commission Régionale des Dommages de Guerre de Paris qui ne voulue pas ajouter un centime malgré les cris de la municipalité nazairienne qui estimait que ces peintres « régionalistes », était sous-estimés par l’Etat, mentionnant que ces peintre régionaliste, tels Mauffra ou du Puygaudeau, se monnayaient alors 20.000 fr et 10.000 fr respectivement, et que des canons de marine, appartenant aux collections hors musée, se vendaient alors 5.000 fr, et cria à l’injustice, non sans raison, argumentant que Saint-Nazaire ne pouvait envisager de reconstituer un musée sans des indemnités honnêtes et à hauteur de la valeur marchandes de ce qu’elle avait perdu et quand une aide du ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, elle n’arriverait à rien. Constatons cependant que la Ville fit dans ces démarches deux erreurs : la première est qu’elle se débrouilla mal en choisissant pour experts des commissaires-priseurs, alors qu’il aurait fallu des historiens de l’Art et des critiques pour fait poids devant une intelligentsia parisienne méprisante par nature ; la seconde fut de confondre dommages de guerre et besoin de subvention pour réalisation d’un nouveau musée. Il en résulte une confusion qui est d’autant plus difficile à comprendre pour le chercheur par le contenu parcellaire du dossier.

En 1972 la municipalité se décida à renommer un conservateur, afin de constituer une collection. Ce fut monsieur Emile Gautier, (1920-2013), artiste peintre, connu pour ses tableaux de la Presqu’ile, qui fut désigné. Il fit quelques acquisitions, acceptant surtout des dons, sans trop réfléchir, augmentant le bric-à-brac des réserves qu’il ne sut pas organiser. Une grande restauration des tableaux les plus importants, tant pour leur valeur historique que monétaire, fut entrepris en 1987 après la nomination de Jean François Pierre en 1986 comme conservateur qui procéda à récolement accompagné de photographies malgré le manque de moyens octroyé à ce monumentale travail. Mais le travail de monsieur Pierre ne connue pas de suite. On exposa à certaines occasion certaines pièces, une partie considérée comme historisante fut durant des années présente dans les couloirs de l'Hôtel de ville ; entre la création de l’Ecomusée qui réorienta la politique d’acquisition, une indifférence des élus successifs durant ce qu’il convient aujourd’hui, sans rire, de nommer « l’ère Batteux », et que chacun jugera à sa guise, il résulte qu’on se désintéressa totalement de ce qui restait de l’Ancien musée, mais aussi de tout ce qui avait été rassemblé depuis 1946 par achat ou dons. Précisons que ce qui constitue la collection de l’Ecomusée est sous une responsabilité et une gestion différentes, et que les collections ne sont pas stockées ensembles, quoique certains éléments de la collection dite de l'Ancien musée, se trouvent exposés à l'Ecomusée. La dernière exposition d'œuvres artistiques de la collection se déroula en 1997. On confia le fonds municipal à une administration différente entre 2000 et 2014, dont le travail est plus que discutable, même si la réalité des financements médiocres entre dans en ligne. Ce que l'auteur de ce blog vit durant une visite d'une ancienne réserve en 2008 était à faire hurler. Pour ne rien arranger, à cette époque, à la fin de la municipalité Batteux, il était impossible de savoir qui avait la responsabilité véritable du fonds, tant l’organigramme et les délégations à des tiers extérieurs, prestataire privés ou agents d’autre administrations, étaient dignes des plus grandes absurdités d’une dictature communiste. On émit que cela relevait de celle de la Documentation, service qui avait à charge les Archives, et l'on commanda un inventaire à ce service, inventaire mélangeant aussi le contenu des réserves de l’école d’art, sans raisonnement scientifique, car on n’avait finalement demandé qu’un catalogue avec photographies à rendre rapidement. Composé dans un classeur bleu, que l’auteur de ce blog eut l’occasion de feuilleté un matin qu’on l’oublia sur la table où il avait pris place, il disparue avec sa version numérisée de l’intranet municipale au départ de la municipalité Batteux pour des raisons ignorées.

La collection dit de l’ancien musée en 2020 :

Aujourd’hui la Ville de Saint-Nazaire procède à un récolement scientifique, documenté, avec restauration des œuvres issue de l’ancien Musée, et aussi de ce qui constitue la collection municipale, dont l’usage comprend des pièces muséales et décoratives à destination des bureaux et salles municipales. Ces travaux prendront des années, auront un coût important, mais ils ont pour but, outre la conservation et la pérennité, de faire redécouvrir prochainement aux Nazairiens ce qui constitue le patrimoine de la Ville.

[1] Auguste-Joseph Desanges, maire de 1875 à 1884.

[2]Alcide Bord donna trois bols trouvé durant ces travaux.

[3] 21 mars 1889.

[4] Né à Orléans le 26 juin 1844, époux de Marie-Joseph Giraud, il fit l’essentiel de sa carrière en Gironde, et arriva à Saint-Nazaire en 1886. Il eut plusieurs enfants, dont le dernier, Louis-Léopold, futur curé à Dieppe, naquit le 17 août 1894 à Saint-Nazaire.

[5] Registre des délibérations du conseil municipal de la ville de Saint-Nazaire du 6 mars 1894 : Cette copie a été offerte par l’état à la ville de Saint-Nazaire en 1894 pour décorer la salle des délibérations du conseil municipal, grâce aux actives démarches auprès de l’administration des Beaux-Arts de M Hippolyte DURAND de Saint-Nazaire, secrétaire de la société des artistes libres- afin d’obtenir pour sa ville natale, la toile dont il s’agit. La toile est encore en possession de la Ville.

[6] Il avait exposé au Salon à Paris en 1899, mais c'est pour ses lithographies publicitaires qu'il est aujourd'hui encore connu. Son père possédait les vapeurs faisant, à partir de 1885, la liaison entre Saint-Nazaire, Mindin et Paimboeuf, et qui perdit son activité en janvier1911 quand la concession fut cédée aux Messageries de l'Ouest. Un caveau au cimetière de La Briandais porte le nom de cette famille, mais est dépourvu de prénoms et de dates.

[7] Aimé-Victor-François-Joseph Tertrais, (Vertou 14 mai 1869 – 24 janvier 1952 Vannes), fils d’un négociant établit au village de Beautour en Vertou, élève architecte écoles des Beaux-Arts promotion 1892-3, élève de Guadet. Diplômé en 1897. On lui doit le bâtiment du Service Sanitaire maritime, qui existe toujours derrière l'Usine élévatoire, réalisé en 1908 ; il réalisa la maternité de la ville inaugurée en février 1923, le pavillon vénéréalique de l’hôpital en 1924 ; l'école de fille (vers 1927), des maisons pour l'Office d'habitations à bon marché ; la restauration de l'église de Montoir et son école de fille en 1930. Célibataire, il habitait 14 place Marceau et fut à partir de 1922 membre du Conseil de l'Œuvre anti-tuberculeuse.

[8] Le concernant, voyez : http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2019/04/06/un-explorateur-a-saint-nazaire-6141851.html

[9] Le concernant, voyez : http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2012/07/24/rene-de-kerviler.html

[10] Croisicais, Francois Merson, (1880-1948), était le fils du peintre et illustrateur parisien Luc-Olivier Merson, (1846-1920), chef d'atelier à l'École des Beaux-Arts de 1905 à 1910.

[11] François-Marie Corbineau, né au cellier le 4 octobre 1845, reçu pharmacien à Nantes en 1872, conseiller municipal et adjoint au maire de 1889 à 1892, secrétaire du conseil d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement de Saint-Nazaire, président du syndicat des commerçants en 1894.

[12] George-Pierre-Joseph Daigremont, (Reggio 8 novembre 1857 – Saint-Nazaire 1 mars 1907), rentier, fit d'un lillois ingénieur des Pont et chaussées, et d’une mère était italienne, possédait un hôtel particulier au 68 boulevard Wilson, (ancienne numérotation), sa veuve, née Berthe de Montreuil du Clavier décéda en 1934.

[13] Il offrit aussi un tableau en 1903, disparu durant les bombardements.

[14]Philippe Delaroche-Vernet, (Paris10 novembre 1878 à Paris – Le Pecq le 12 septembre 1935), maire du Pouliguen de 1907 à 1922 ; conseiller général de la Loire-Atlantique de 1907 à 1925 ; député de la Loire-Atlantique du 8 mai 1910 au 31 mai 1928.

[15] Il était entrepreneur de travaux publics et participa à la construction de la Nouvelle entrée du Port.

[16] La Ville possède aussi une gouache signée A. Bellanger une gouache, « les bruleurs de goëmons » (25x40), mais c'est Adhémar Bellanger, non Auguste.

[17]Le concernant, lisez : http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2014/12/08/charles-beilvaire-un-peintre-nazairien-oublie-5505901.html

[18]Alexis de Broca, (Le Havre le 3 septembre 1868 – Nantes 10 novembre 1948), peintre et dessinateur, membre du Groupe Artistique de Saint-Nazaire, il fut l'élève de Luc-Olivier Merson, dont le fils faisait partie de la commission du musée. La collection municipale actuelle conserve de lui trois toiles achetées durant les expositions du Groupe Artistique : Femme Arabe, 1922 ; portrait de monsieur Jourdrain (membre de la commission du Groupe artistique, et président du syndicat des commerçants),1924 ; portrait du maire Vivian Lacour, 1938 ; et une quatrième achetée après-guerre : Ruine de Zaghouan, 1951. Il est le grand-père du réalisateur Philippe de Broca.

[19] Arrêté municipal du 15 août 1908.

[20] La Vigie Romaine fut représentée au public par monsieur Emmanuel Mary, Chargé de mission - Ville d'Art et d'Histoire - Ville Éducative et Créative - Mission des Patrimoines, durant une conférence consacrée à F. du Puygaudeau, le 18 septembre 2020. Cette toile, dont le vernis s’est fortement assombri, doit faire prochainement l’objet d’une restauration ; elle mesure 50x81. Kervaudu, mesure 73x60.

[21] Don Picard, accepté le 10 février 1910.

[22] Georges Eveillard (Nantes le 2 juillet 1879 - Nantes le 25 février 1965), était un peintre d’inspiration postimpressionniste, représente essentiellement des marines et paysage bretonnant de l’estuaire de la Loire et quelques scènes de genre, décoré de la médaille d'Argent de l'Ecole d'Art des Batignolles, lauréat du Concours général de la ville de Paris en 1900, grande médaille d'argent de l'école d'Art de Montparnasse en 1901, premier prix de l'Ecole des Beaux-Arts de Nantes en 1902, premier prix de l'Ecole des beaux Art de Rouen en 1903, il fut officier d'Académie en 1911. Il devint durant l’entre-deux-guerres le portraitiste des officiels laïc, militaire ou religieux du département, comme Aristide Briand ; le maire de Nantes, Paul Bellamy ; Brichaud, maire de Saint-Nazaire ; le père Ricodel, le chanoine Guillon. En 1923 il devient officier de l'Instruction publique en 1923, chevalier la Légion d'Honneur en 1936, puis officier en 1953.

[23] http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2018/07/30/le-groupe-artistique-de-saint-nazaire-et-le-groupe-de-indepe-6069504.html

[24]

[25] La ville fit acquisition en 1975 d’une toile intitulée « L’Effort », en 1973.

[26] Monsieur Eveillard manquait de sens administratif, ses papiers sont un désordre mélangeant papier personnels et documents ayant attrait au Musée, ce qui rend difficile leur analyse à la première lecture.

[27] Ce dessin à la plume, figurant le Vieux Saint-Nazaire et le port jusqu’à la Vieille-Entrée, vus d’un bateau stationné dans l’estuaire, daté de 1897, est en la possession de l’auteur de ce blog.

[28] La « Jeanne d'Arc à Domrémy » de Henri-Michelle Chapu, se retrouva sur une étagère du garage municipale, ce qui fit hurler dans Le Courrier de Saint-Nazaire, la journaliste Jacqueline Bruno (Pseudo de Renée Bernard), qui ne comprenait pas qu’on ne l’ait pas mise en une église ! Cette œuvre ets rementionnée dans une lettre du 3 juin 1930 signée du Commissaire Général de la Société des Artistes Français, qui l’évaluait à 300.000 fr.

[29] Les locaux furent mis à la disposition de la Trésorerie Générale d’octobre 1946 à octobre 1954.

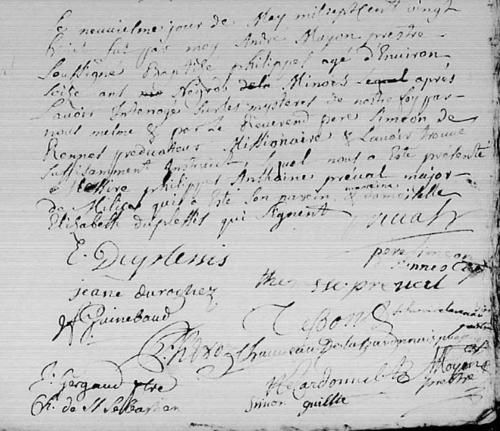

I° Jan de Rochereui

I° Jan de Rochereui III° Angélique de Rochereul, dame du Plessis-Giffard et de La Cour de Béac, et de Cleuz-le-Propre, décédée en son manoir du Plessis-Giffard, inhumée dans le choeur de l'église de Saint-Nazaire le 4 juin 1754, épouse de Julien Le Pourceau de Rollivaud, écuyer, seigneur de Rollivaud

III° Angélique de Rochereul, dame du Plessis-Giffard et de La Cour de Béac, et de Cleuz-le-Propre, décédée en son manoir du Plessis-Giffard, inhumée dans le choeur de l'église de Saint-Nazaire le 4 juin 1754, épouse de Julien Le Pourceau de Rollivaud, écuyer, seigneur de Rollivaud Jean-Sébastien de La Haye de Silz, chevalier, issu d'une famille d'ancienne extraction maintenue noble durant la réformation de 1668 qui portait : De gueules à trois coquilles d'argent ; il était seigneur de La Ville-aux-Fèves, seigneurie mitoyenne de celle du Plessis-Giffard. Il s’établit pour ses séjours nazairiens au manoir du Plessis, délaissant celui délabré de La Ville-aux-Fèves à son sénéchal.

Jean-Sébastien de La Haye de Silz, chevalier, issu d'une famille d'ancienne extraction maintenue noble durant la réformation de 1668 qui portait : De gueules à trois coquilles d'argent ; il était seigneur de La Ville-aux-Fèves, seigneurie mitoyenne de celle du Plessis-Giffard. Il s’établit pour ses séjours nazairiens au manoir du Plessis, délaissant celui délabré de La Ville-aux-Fèves à son sénéchal.