Souper à İstanbul, conversation avec la jeune-femme à ma gauche :

« D’où venez-vous ?

- Je suis d’une cité qui se nomme Saint-Nazaire.

- Comme Marc Hélys ! »

J'ai été stupéfait quelques secondes, non du fait qu’elle ait connaissance de l’existence de Saint-Nazaire, dans tous les grands ports du monde j’ai rencontré des gens qui savent le situer sur le globe ; non, j'ai été surpris que cette Stanbouliote connaisse Marc Hélys que les Nazairiens ont oublié.

À İstanbul ma voisine de table s’avéra lettrée, elle a lu « Kapali Bahçe », traduction turque du livre de Marc Hélys « Le jardin fermé, Scènes de la vie féminine en Turquie », publié en 1908 en France, republié en Turquie en 2011, et, comme toutes les filles de la bourgeoisie kémaliste, elle a lu de Pierre Loti « Les Désenchantées », publié en 1906 en France, en Turquie en 1940, roman qui se voulait être le témoignage de la condition des femmes dans les harems à travers la correspondance de l’auteur avec une Turque.

Or, ce livre, « Les Désenchantées », est né d’une supercherie orchestrée par une Nazairienne dont fut victime Pierre Loti en 1904…

Pierre Loti[1], auteur français adoré en Turquie, et dont le premier roman, « Aziyadé »[2], se déroule en partie à Istanbul[3], séjournait en 1904 dans la capitale ottomane quand un jour se présentèrent trois femmes voilées disant vivre dans un harem. Loti, trop heureux de pouvoir converser en français avec des doubles de sa première héroïne, les reçue, discuta longuement avec elles de la condition des femmes dans les harems, entama une correspondance durant tout son séjour stambouliote.

En réalité ces trois femmes étaient Hadidjé-Zennour et Nouryé, deux des filles de Mehmed Noury Bey, secrétaire général du ministre des Affaires étrangères, et madame Marie Lera, une écrivaine-journaliste nazairienne connue sous le pseudonyme de Marc Hélys.

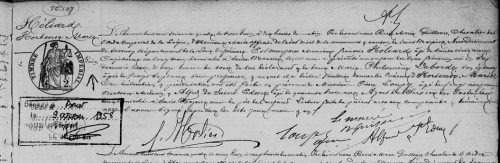

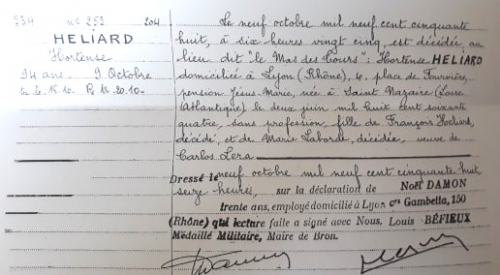

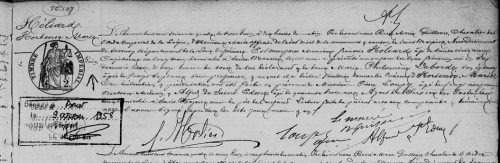

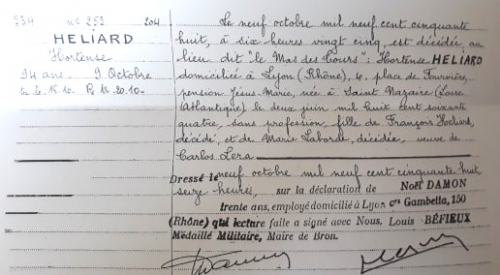

Marie Lera naquit Hortense-Marie Héliard, le 2 juin 1864 à Saint-Nazaire, rue de Montoir, une rue aujourd'hui disparu qui faisait face au bassin. Dans sa famille elle fut toujours désignée sous son second prénom. Fille de François Héliard, (Granville 26 juillet 1829 – Saint-Nazaire 16 mars 1901, sa tombe est au cimetière de La Briandais), capitaine au long cours, commandant à la Compagnie Générale Transatlantique sur la ligne des Antilles dès 1857, puis du Mexique à partir de 1864, chevalier de la Légion d'Honneur, et de Marie-Philomène Laborde, (Saint-Nazaire 15 août 1836 - Saint-Nazaire 2 mars 1918), une des cofondatrices de la section nazairienne de L'Union des femmes de France, sœur de monseigneur Laborde[4] et d'Anthanase Laborde, et aussi la nièce de Désirée Tartoué, religieuse, cousine par alliance du maire René Guilouzo, quatre personnalités nazairiennes qui ont laissé leur nom à des rues de la Ville. Le couple, uni à Saint-Nazaire le 8 juillet 1863, eut pour autres enfants :

2° Charles-François Helliard, (Saint-Nazaire 23 juin 1866 – Saint-Nazaire 30 août 1884) ;

3° Paul-Marie, (Saint-Nazaire 17 mai 1868 - Saint-Nazaire 23 juillet 1868) ;

4° Marie Amélie, (Saint-Nazaire 23 août 1869 – Lorris 6 décembre 1964) ;

5° Paul-Marie-Alphonse, dit Athanase, (Saint-Nazaire 21 décembre 1870 – Berchères-sur-Vesgre 16 janvier 1948), ingénieur, puis industriel, marié le 4 décembre 1905 à Tour avec Madeleine-Marie Zwierkowski, (Paris 17e 4 janvier 1882- 1er janvier 1963 Boulogne-Billancourt) ;

6° Pauline Marie, (Saint-Nazaire 30 avril 1872 - Le Conquet 11 décembre 1971), mariée à Saint-Nazaire le 5 septembre 1904 avec Jules-Alexandre Ruel, (Choisy-Le-Roi 6 décembre 1864 - Le Conquet 22 février 1949), inspecteur principal adjoint des chemins de fer PO ;

7° Alphonse-Marie-Paul, (Saint-Nazaire 30 avril 1872 – Paris 7ème 18 octobre 1951), directeur de succursale de la banque Société Général ; marié 1er avec Elise-Madeleine-Charlotte Tachard, (d'où postérité) ; 2ème avec Yvonne-Louise-Amélie Mauplin.

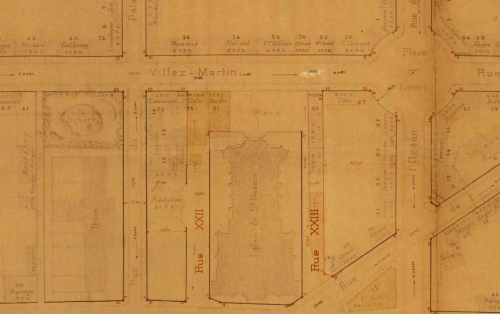

En 1870 la famille vivait au 34 de rue Villes-Martin, (aujourd'hui avenue du Général de Gaulle), à proximité de la Place Carnot, (Quatre Horloges), dans un appartement doté d'un jardin qui occupait tout rez-de-chaussée. L'immeuble avait pour autres résidents la famille Guillet, une famille de notaire dont le plus jeune fils, Léon, (Saint-Nazaire 11 juillet 1873 - 9 mai 1946 Paris), futur membre l’Académie des sciences.

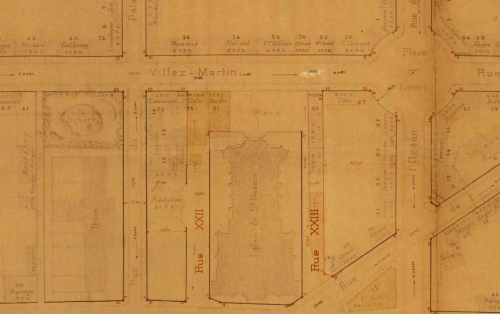

L'immeuble Héliard rue de Villès-Martin avant 1914

Plan d'alignement de 1899, Archives départementales de Loire-Atlantique

Si le père de Marie était Normand, d'une famille originaire de Carantilly, connue depuis 1642, et son grand-père Charles Laborde, pilote major et capitaine, basque, son arrière-grand-père-maternel Honoré Tartoué, (Saint-Nazaire 3 décembre 1774 - 5 janvier 1854 Saint-Nazaire), boucher de profession, était d'une très ancienne famille nazairienne de meuniers, laboureurs et charpentiers de marine, connue depuis 1678. Honoré Tartoué fut chargé du ravitaillement des troupes prussiennes cantonnées à Saint-Nazaire du 12 septembre au 22 septembre 1815.

Marie, née dans une famille fortunée et en vue, qui avait un rang à Saint-Nazaire, reçut une éducation soignée, baignant dans le respect de la religion catholique. On lui enseigna l’anglais et l’italien, et sa gouvernante suédoise lui apprit sa langue. Plus tard elle apprit l'espagnol et eut des notions de polonais.

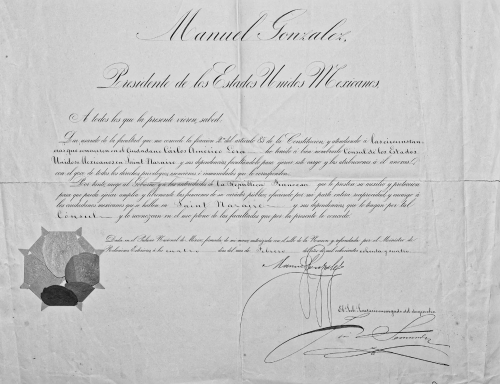

A Saint-Nazaire, on l’a oublié avec la Reconstruction et une politique d’État qui a voulu en faire une ville uniquement habitée d’ouvriers de chantier naval, fut aussi un grand port de voyage et de commerce, à la vie culturelle et artistique non négligeable, et possédant une mixité sociale importante, ainsi qu’une population cosmopolite. Quand Marie fit son entrée dans le monde, elle fréquenta les bals et réceptions de la Compagnie Général Transatlantiques, de la mairie, et ceux organisés par les représentants des dix-huit corps consulaires établis à Saint-Nazaire. Parmi ces diplomates, était Carlos Americo Lera Macias, avocat nommé consul du Mexique à Saint-Nazaire en 1883. Il était né espagnol à La Havane le 4 novembre 1855, d'une famille originaire de Valladolid, devenu mexicain en 1880, époux, en 1878, d'une Mexicaine, Edelmira Borrel Borrá, née à Guanajuato en 1855, fille de Ramón Borrell Can, entrepreneur en fournitures militaires, et d'Edelmira Borrás Many, dont il avait trois fils, Carlos Américo, (La Havane 8 novembre 1878 - Paris 18 juin 1915), Ramón Federico, (Mexico le 3 mai 1880 - Zimepa 15 novembre 1943), Fernando (Mexico 11 février 1882 - Mexico 14 août 1935), et une fille, Edelmira-Delfina-Amelia, (Saint-Nazaire 26 mai 1885 - New Bedford 1961). Carlos a laissé la réputation d’un homme brun aux yeux bleu myosotis, magnétique, qui ne se privait pas de séduire toutes les femmes, d’autant que son épouse était gravement malade depuis qu’ils s’étaient installés à Saint-Nazaire. Marie, châtain aux yeux noisette, menue, ne mesurant qu'1 m 50, était elle-même considérée comme étant la plus belle-jeune femme de Saint-Nazaire, et avait une foule de prétendants. Subjugués mutuellement l’un par l’autre, ils commencèrent à se fréquenter, avec le consentement des parents de Marie qui pariaient sur la mort prochaine de l’épouse d’un si bon parti pour leur fille. Edelmira Lera décéda à Saint-Nazaire le 26 juin 1885, épuisée par son accouchement. Son état de santé avait tellement préoccupé Carlos Americo, que celui-ci oublia de déclarer la naissance de sa fille, qui ne fut réalisée qu'à la suite d'un jugement du tribunal civil de Saint-Nazaire en date du 28 juin 1901, en marge du registre entre les naissances déclarées en mai 1885, avec retranscription dans le registre de 1901 de la constatation de naissance !

En juillet 1886, Marie, avec son amie Henriette Van den Brouk, fille de l'architecte et future mère d'Odette du Puygodeau, fut reçue au brevet de capacité, l'examen pour devenir institutrice en primaire. Le 10 août 1886, Marie épousa Carlos. Leur couple fut le plus en vue de la ville.

Établis ensuite à Nantes, rue Gigant c'est là que naquit leur fille, (elle dira dans les années 1950 avoir eu des jumelles, mais c'est l'un de ses nombreux mensonges). Marguerite-Marie-Amélie, le 5 novembre 1888. Marie n'eut jamais la fibre maternelle, mais à cette époque-là les mères de la bourgeoisie ne s'occupaient pas de leurs enfants.

Le 6 novembre 1890, Carlos Americo Lera fut promu secrétaire d'ambassade de première classe au Guatemala. L’arrivée dans ce pays, avec sa famille, manqua de tourner au drame. Débarqués au port de Puerto Barrios, en étant mis dans des filets de cordes tels des bagages afin d’atteindre le quai, ils furent attaqués sur la route qui les conduisait à Nueva Guatemala de la Asunción, la capitale, par une bande armée qui se disait nationaliste, et qui cultivait cette haine envers les Mexicains, née de l’annexion que ce pays avait fait du Guatemala de 1821 à 1839. Ils ne durent leur salut qu’à l’arrivée de la troupe d’honneur venue de la capitale à leur rencontre. Marguerite, qui n’avait que deux ans, fut si marquée par l’événement, qu’à plus de 90 ans, elle se souvenait avec exactitude et émotion de la chaleur du corps de sa mère contre laquelle elle s’était réfugiée.

Carlos Americo fut ensuite nommé chargé d'affaires du Mexique pour l'Amérique centrale le 6 septembre 1891. Le 12 août 1893 il devint secrétaire d'ambassade de première classe et chargé d'affaires à Rome. Le 14 novembre 1894, il fut rappelé de son poste à Rome pour devenir député le 14 décembre 1894 au Parlement mexicain. Le couple partit à Mexico avec Marguerite et Edelmira, accompagné en plus de la plus jeune sœur de Marie, Amélie Héliard, qui, (nous raconte le manuscrit de la chronique familiale des Héliard), ne s'entendait plus avec sa mère. Etaient aussi du voyage les trois fils de Carlos, mais dès le 24 novembre il fut annoncé dans le Populaire que ceux-ci retourneraient, à bord du Normandie, à Saint-Nazaire pour y poursuivre leurs études.

Alors que Carlos Americo devint secrétaire privé du ministre des Affaires étrangères, Ignacio Mariscal, le 18 décembre 1895. Marie le quitta en janvier 1896, lui laissant leur fille, conservant cependant le passeport diplomatique que la position de son époux lui conférait, et avec une belle pension qui lui permit de prendre un appartement à Paris. Le couple ne divorça jamais.

Il faut dire que Marie s’était aperçue être attirée par les jeunes-femmes, ce qu'elle ne l'avoua jamais, mais qui transparaît dans ses écrits publiés et personnels, ainsi que par son comportement et ses relations. Elle raconta à sa secrétaire (bénévole) à Paris en 1951, Anne-Marie Chiaramonti-Beauvais, (citée dans « Évadées du harem », d'Alain Quella-Villéger qui nous a remis une copie du manuscrit témoignage de cette dame), que Carlos avait eu une aventure avec « sa sœur cadette », qu'ils avaient tenté de la supprimer par le poison, et qu'elle s'était réfugiée à l'ambassade de France avec sa fille, que l'ambassadeur l'avait fait quitter de pays de nuit à bord d'un bateau... ce qui nous le savons est totalement faux ! La Chronique familiale des Héliard, prudente, met chaque protagoniste de l'histoire dos à dos, ne voulant pas prendre parti et expliquant qu'il y avait plusieurs versions. Elle mentionne que le couple Lera n'allait plus, et qu'il y eut un rapprochement mal défini entre Amélie et Carlos. Selon toute vraisemblance, ce rapprochement affectif, mais certainement pas sensuel, servit de prétexte à Marie pour rompre. Marie fit à sa sœur une réputation épouvantable, ce qui la fâcha avec leur mère qui ne s'entait déjà plus avec Amélie. Cette dernière ne revit sa mère qu'au moment de ses dernières heures. Amélie vécut coupée de sa famille, salie par sa sœur.

Libérée de son époux et de sa fille, Marie choisit de voyager à travers le monde, se fit journaliste, traductrice, écrivain, s'engagea dans le féminisme. Elle débuta modestement avec un ouvrage pour enfant, dédié à propos de la guerre du Transvaal, « Les Petits Boërs » en 1900, édité par la Librairie Gedalge à Paris, illustré par Valerie Rottembourg. Marie laissa entendre être allé en Afrique du Sud, mais il semble qu'en réalité elle se soit uniquement inspirée de journaux et de revues géographiques. A la même époque, elle aurait prodigué des cours de langue dans une école religieuse. Cependant la publication de ce livre lui permis de collaborer dès cette année-là à la revue Le Mois Littéraire et Pittoresque, (et jusqu’à la disparition de celle-ci en décembre 1916), avec des textes qualifiés alors de féministes, des observations de voyages, personnels ou justifiés par des visites à sa fille qui suivait Carlos Americo au gré de ses affectations, (Pologne, Guatemala, Mexique, Inde, Suède, Italie, Japon), ainsi qu'à la revue Le Correspondant, d'abord sous le nom de M. Lera en 1901, puis de M. Héliard en 1902, et, dès août 1904, sous le pseudonyme de Marc Hélys, formé de la racine du nom Héliard, le prénom Elis, associé au lys virginal. C'est donc sous ce pseudonyme qu'elle fut publiée à partir de 1904, avec des observations de voyages, puis des traductions d'anglais, de suédois, d'espagnol, et d'italien sa langue de prédilection, des portraits de femmes publiques, puis activement avec des extraits de ses livres à partir de 1914 ; elle collabora à cette revue jusqu'à son entrée au Figaro en 1929. Elle s’essaya au roman avec « Laquelle ? », en 1903, publié sous le pseudonyme de Jean d'Anin, aux éditions Plon. Ce roman, initialement publié en feuilletons dans la revue Le Correspondant, est une bluette racontant les recherches amoureuses de deux jeunes filles, l'une éduquée aux Etats-Unis, l'autre en France, le première, indépendante, trouvant le mari idéal sans tenir compte de sa fortune pour indice de valeur, la seconde restant toujours en quête. Ce roman devait avoir une suite, qui ne fut jamais écrite.

Au début de l’année 1904, elle vivait dans la capitale ottomane, ville où elle avait déjà séjourné avec sa fille Marguerite en 1901 sur invitation de Mehmed Noury Bey, secrétaire général du Département des Affaires étrangères, rencontré à la Conférence de La Haye en 1899, alors qu’utilisant son passeport diplomatique, elle espérait y composer des articles à revendre aux journaux. Mehmed Noury Bey était surnommé à Constantinople « Le Français », car il était le fils de l'ingénieur métallurgique français, Hyacinthe Ulysse de Blosset de Grand de Chateauneuf, dit le comte de Chateauneuf, (Blosset était le nom de sa mère, son père était Grand de Chateauneuf), directeur des fonderies de Samalat, devenu sujet du Sultan et musulman sous le nom de Mehemed Réchad Bey, et d'une circassienne née à Tbilissi, prénommée Safyé, fille d'un notable de la cour impériale d'après des chercheurs turcs, mais que la famille désigne comme une parente du chef guerre d'origine avare, et troisième imam du Daghestan et imam de Tchétchénie, Şeyx Şamil (1797-1871). Mehmed Noury Bey avait achevé ses études à Paris, devenant, selon les mots de Marie dans son article consacré à la chapelle de l'Ambassade de France à Constantinople, paru en décembre 1901 dans Le Correspondant, un « parisien oriental ».

Mehmed Noury Bey logea Marie et sa fille durant un peu plus de trois mois en 1901, de septembre au 13 novembre, (Marguerite et Marie laissèrent chacune à cette date un mot dans le liber amicorum de Nouryé, cahier conservé par la famille). Elles rencontrèrent ainsi l'épouse de Noury Bey, Safye Melmed, son fils Rechad (Istanbul 1892 - 28 avril 1962 Istanbul), (plus tard Reşat Nuri Darago à la suite de la réforme des états civils), et ses trois filles, Hadidjé-Zennour (née en 1884), Nouryé (née le 25 juin 1886), et Mihrinour (1897-1961). Il détermina finalement qu’elle n’était pas une personnalité très fiable ; trouva qu'elle avait trop d'ascendance sur ses deux filles aînées, cependant, il ne les empêcha pas de maintenir avec elles une correspondance, conservée par la famille, qui comprendre aussi les copies des lettres envoyées. On y lit par exemple que les sœurs se plaignaient régulièrement à Marie de ne pas donner de nouvelles de Marguerite. Mais comment marie aura-t-elle pu en donner alors qu'elle n'avait qu'un intérêt limité envers sa fille ? Quand Marie revint à Constantinople en avril 1904, elle avait pris ses quartiers chez une dame française, et renoua avec les deux filles aînées de Noury Bey avec lesquelles elle avait entretenu une correspondance soutenue. Hadidjé-Zennour avait épousé le 12 novembre 1903 Abdüllatif Safa Bey, (1868- 1931), de 16 ans plus âgé, dont la mère était albanaise, sœurs des trois frères Frashëri pionniers du nationalisme albanais, et cousin germain de plusieurs personnalités ottomanes et albanaises, (lire à ce sujet « Ottoman Imperial Diplomacy : A Political, Social and Cultural History », de Doğan Gürpınar, Editions Bloomsbury Publishing, Londres, 25 octobre 2013). Abdüllatif Safa Bey était alors secrétaire interprète du grand vizirat. Le couple vivait dans une demeure de conception européenne, meublée en style Louis XVI, mitoyenne de celle de Noury-Bey et de la délégation de Belgique, au quartier neuf de Taksim. Zennour raconta plus tard l'avoir le menaça du divorce s’il n’obtenait pas immédiatement un poste de consul en Europe ou un secrétariat d’ambassade. Elle avait alors les symptômes qu'on attribuait à la tuberculose, mais qui pourraient avoir été feints. Sa cadette, Nouryé, célibataire, passait ses journées chez elle. Dotées d’une bonne éducation, quoique superficielle, à l'image de toutes les jeunes-filles de bonne famille, elles parlaient parfaitement le français, l'anglais, le grec, le perse, et l'arabe, et s'étaient nourries de tous les romans qu’on éditait à Paris et des idées du mouvement des Jeunes-Turcs auquel la jeunesse dorée Constantinople adhérait aveuglément. Précisons ici que, même si les sœurs s'affirmèrent comme de pures Turques par la suite auprès des journaux européens, mais leur père, Noury-Bey répétait son orgueil de son ascendance française, et que ses filles et lui n'avaient presque pas une goutte de sang turc, attendu que leurs ascendants ottomans étaient tous issus de femmes circassiennes. Les deux jeunes femmes s’ennuyaient beaucoup, Marie en profita, les manipula et les poussa à la révolte autant qu’aux bêtises, mais sans avoir conscience que ce qu'elle faisait par jeu allait avoir des conséquences graves.

De gauche à droite, Marie Lera, Hadidjé-Zennour, et Nouryé, photographie prise par Valentine de Dudzeele, en 1904, qui servit de couverture au livre « L’envers d’un roman, le secret des « Désenchantées »

Comme toutes les bourgeoises de Constantinople, Hadidjé-Zennour et Nouryé avaient adoré « Aziyadé » et rêvaient de rencontrer Loti, elles lui avaient écrit en 1901, mais il n’avait pas fait de réponse. Le rêve prit réalité quand elles apprirent en avril la présence du Romancier en ville. Il commandait alors le Vautour, avisor-torpilleur de la marine française, comme attaché naval de l'ambassade.

Pierre Loti, considéré par les Turcs comme l’ami de la Turquie, était un écrivain mondialement connu. Ses romans, dont les actions ses déroulent au Japon, à Tahiti, en Bretagne, en Afrique du Nord et au Proche-Orient, ont aujourd’hui très mal vieilli, et ne sont presque plus lus. De son vivant, il inspira des vocations de voyageurs et d’aventuriers, (c’est après avoir lu ses romans qu’Isabelle Eberhardt, encore mineure, partit vivre dans le Sahara Algérien et se convertit à l’Islam). Mais l’œuvre de Loti est orientaliste, et non une peinture réelle des pays où il situait l’action de ses romans, encore moins de leurs mœurs. Loti, officier de marine, l’un des pères de l’autofiction, était avant tout un rêveur qui inventait des histoires avec une vision des pays où il séjournait recomposée pour lui plaire, qui se plaignait dans son journal de l’occidentalisation du monde, (ses lignes à propos des souks de Beyrouth sont édifiantes). La Bretagne de Loti est considérée par les Bretons comme une « bignouserie », et l'on peut dire tout autant que sa vision de l’empire Ottoman et des Turcs plus qu'une « turquerie », elle est « loukoumesque », car il niait le fait que l’Empire était cosmopolite, que Constantinople et Smyrne, (aujourd’hui İzmir), villes où il séjourna, étaient surtout peuplées de Chrétiens hellènes et arméniens, que les Turcs qu’ils fréquentaient appartenaient à l’élite, non au peuple réel, et que tous vivaient à l’occidentale, sauf les plus pauvres. Les gens qui connaissaient les pays où Loti situait l’action de ses romans ne manquaient de critiquer et de dénoncer les incohérences, mais Loti vivait dans un nuage de gloire, et ses lecteurs étaient essentiellement des gens qui n’avaient jamais voyagé hors d’Europe. Loti inventait un Orient de théâtre inspiré d’époques révolues, tout autant qu'il s'inventait lui-même. En Louis II de Bavière de la littérature, il écartait la réalité qui tuait ses rêves. Pourtant, Loti connaissait très bien les affaires politiques et diplomatiques ottomanes, et maîtrisait les bases de l’Islam classique.

Pierre Loti était réputé comme étant inaccessible. Il était surtout très occupé par ses fonctions à Constantinople. Marie imagina un stratagème pour le rencontrer. Une lettre en français fut déposée à son intention : « Avez-vous oublié Aziyadé, et ses sœurs ne vous intéressent-elles donc plus ? ». Elle était signée « Nour el Nissa », ce qui n'est pas anodin, car il signifie « Lumière des femmes », le mot lumière étant ici à comprendre au sens divin de guide. Loti fit répondre, en poste restante, dans l’un des bureaux d’une poste étrangère qui avait une succursale à Constantinople, par son secrétaire. Il exprima dans ce courrier tapé un doute quant à une possible mystification. Marier Lera lui répondit par une lettre courte qu'il n'y avait pas à s'inquiéter tout en employant un ton outré. Loti, piqué dans sa vanité, se laissa fléchir par curiosité. Les écrivains sont des insectes qui se nourrissent de la vie des autres plus que de la leur.

Les harems, tel que les Occidentaux l’imaginent, (comme la polygamie interdite en 1926), était privilège de riche, qui ne se perpétuait alors que dans une minorité de vieux messieurs qui avaient encore chez eux des odalisques, c'est à dire des esclaves chrétiennes ou juives, converties ensuite à l'Islam, (on ne pouvait rendre esclave une personne musulmane), formées à servir la famille, ou à la distraction intellectuelle et sexuelle du maître. En 1897 l’esclavagisme fut définitivement interdit, mais les esclaves ne furent pas tous libérés. Le mot harem désignait en réalité la partie privée des demeures des riches ottomans, où vivait la famille, et où les femmes recevaient leurs amies. Les parties de la maison réservées aux hommes et aux réceptions étaient le selamlik. Dans les familles de hauts-fonctionnaires dont étaient issues Hadidjé-Zennour et Nouryé, les femmes vivaient et s’habillaient à l’Européenne, profitaient comme toutes celles de leur milieu social d’une voiture attelée avec un cocher, pouvaient se déplacer à leur guise sans porter l’habit traditionnel et se voiler, même s’il était convenu de porter le yashmak, un léger voile de gaze, semblable aux voilettes des européennes, couvrant le nez et la bouche. Elles avaient des professeurs occidentaux, pouvaient suivre des cours dans les lycées et universités étrangères implantées dans les grandes villes, y passer un baccalauréat, ce qui était encouragé par le sultan-calife Abdülhamid II. Certes les pères voulaient les unir, sans qu’elles puissent donner leur avis, à des hommes de la même caste, mais c’était une chose commune aussi dans les familles riches des pays chrétiens. En 1904, la ségrégation entre hommes et femmes perdurait dans l’espace public ottoman : les femmes ne pouvaient se rendre seules au grand bazar, où dans tout autre espace de négoce ; les navires faisant la navette sur le Bosphore, et les trains avaient des espaces réservés exclusivement aux femmes voyageant seules ; elles n’avaient pas les mêmes droits que les hommes, l’exemple le plus courant étant le fait qu’un témoignage d’homme valait celui de deux femmes. Mais la femme musulmane dans l'Empire avait droit au divorce, à la jouissance entière de ses biens sa vie durant, devait être entretenue par son époux, droits que les femmes d'Occident n'avaient pas. On ne peut juger en fait si des femmes de l'Occident et de l'Orient d'alors, lesquelles étaient les plus avantagées, ces deux mondes étaient différents et aussi contraignants de l'autre sur des points totalement différents. Si la condition des femmes musulmanes du peuple n’était pas enviable matériellement et humainement, qu'elles avaient la contrainte dans les villages et les bas quartiers de se voiler et de fuir les hommes, les filles de Noury Bey, qui vivaient dans une bulle occidentalisée, n'avaient aucune connaissance de la réalité du peuple, et Marie Lera n'eut jamais de contact direct avec ces femmes du peuple dont elle ignorait la langue, et qui n'auraient jamais pu discuter directement avec elle, non par interdit, mais par principe communautaire. Ce que Marie en rapporta était filtré par les gens de la haute société qu'elle côtoyait et qui ne s'intéressaient pas en réalité aux groupes sociaux qu'ils jugeaient inférieurs.

Le samedi 16 avril 1904, les trois complices prirent le vapeur en direction de la côte asiatique pour aller pique-niquer dans un parc, au milieu des violettes dont elles se firent des bouquets, puis elles dissimulèrent leurs visages sous deux longs voiles noirs superposés nommés tcharchafs, et des feradjes robes noires couvrant le vêtement, élimés, car elles n’en avaient pas trouvé d’autres, laissant paraître leurs gants blancs neufs, leurs fins souliers et bas de soie, et sentant des parfums français. Un accoutrement dont Marie Lera dira que « le contraste augmentait le mystère ». Elles retrouvèrent Loti à proximité d'un café. Le romancier était accompagné du mécanicien du Vautour, Auguste-Laurent Masméjean.

Pierre Loti et Auguste-Laurent Masméjean à la fumerie de Beïcos dans le quartier d'Eyüp à Constantinople, réserves muséographiques de la ville de Rochefort.

L’écrivain, qui revêtait une tenue semblable aux bourgeois de la ville, (complet gris et tarbouche écarlate sur la tête), fut surpris de leur accoutrement qui lui sembla fantaisiste, autant que de la perfection du français de ces trois femmes qu'il pensa être âgées d'une vingtaine d'années. Marie Lera se fit prénommée Leyla (Crépuscule) pour l’occasion. Elles racontèrent vivre dans un harem, en mêlant à leur discours des balivernes que ceux qui connaissait la vie ottomane n’aurait cru, et des potins de la bourgeoisie du quartier de Péra.

Durant l’entrevue, l’Écrivain fut peu loquace, décevant les trois femmes, mais se laissa tromper, trop heureux d’alimenter son écriture et de vivre un rêve dont il envisagea immédiatement d’en faire un roman. Il leur dédicaça les exemplaires de ses livres qu'elles avaient apportés.

Dédicace de Loti à Leyla, personnage interprété par Marc Hélys, (ancienne collection Marc Hélys)

Cette première rencontre fut écourtée par l’apparition de policiers turcs. Loti était en effet surveillé en permanence, et tout ottoman s’entretenant avec lui devenait suspect. Henri de Régnier relatera la visite sur le Vautour d’une autre jeune femme, surnommée par Loti Balkis, (prénom de la Reine de Saba), qui venait en caïque, (en turc « kayık », petit bateau à rames servant à circuler sur le Bosphore, à bord du Vautour, musulmane non voilée et en robe de soirée à la mode parisienne, qui dut écourter sa visite parce que la police avait arrêté son batelier stationné à côté du navire, (lire : Henri de Régnier, « Escales en Méditerranée », Ernest Flammarion, Paris, 1931).

Sur le bateau du retour, elles décidèrent de pousser la supercherie plus loin encore. Des entrevues de loin furent organisées autour de mosquées, histoire de toujours fournir un décor de carte postale, puis ce fut un second rendez-vous, le 1er mai 1904, dans une maison modeste louée quelques heures à une veuve et redécoré dans un style pseudo oriental, pour l’essentiel composé d'objets d’origines européennes, comme des verres de Venise et de vieilles porcelaines anglaises, de quelques soieries sorties d’un fond d’armoire, apportés dans des paniers par les domestiques de sœurs Noury Bey, et d’une table à thé arabe, car le décor, composé de presque rien, comme dans toutes les maisons authentiquement ottomanes, ne faisait pas suffisamment exotique, et ne pouvait coller à l'image que Loti se faisait de l'Empire.

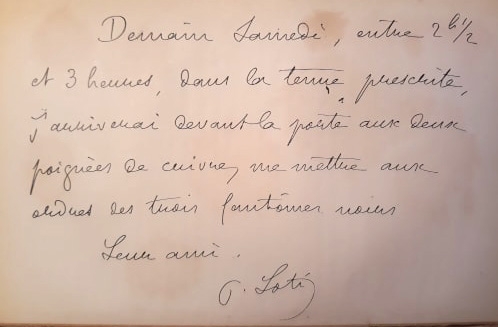

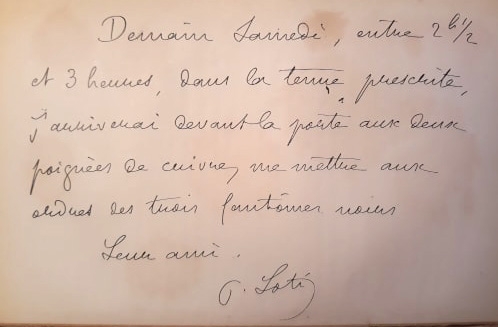

Message de Loti confirmant le rendez-vous dans la maison louée, ancienne collection de Marie Lera

À cette occasion, trois photographies d’elles voilées entourant successivement Loti furent prises avec le Folding Pocket Kodak, 13x18, de Marie.

Pierre Loti entre Hadidjé-Zennour et Nouryé.

Photographie prise par Marie Lera et publiée dans « L’envers d’un roman, le secret des « Désenchantées ».

Durant ce rendez-vous, qui dura deux heures, elles jouèrent à faire croire à Loti qu'elles étaient amoureuses de lui, et lui dirent des expressions en argot, qu'elles affirmèrent avoir appris via leur institutrice dont le frère était « au régiment chez les chasseurs d'Afrique »... On reste surpris, tout autant que les trois femmes, que Loti accepta de se mystifier lui-même. Une correspondance riche, composée de nombreuses lettres et de très nombreux billets, s’établit entre lui et Marie/Leyla, dont 24 lettres qui servirent à Loti pour illustrer son roman. Marie pasticha le style de Loti, s’épanchant dans des états d’âme artificiels théâtraux. Cette correspondance s’entremêlait avec celles de Hadidjé-Zennour et Nouryé dans une longue plainte de la condition des femmes musulmanes qu’elles exagéraient malgré une réalité qui se suffisait à elle-même. Marie avoua plus tard qu'une personne attentive aurait dû voir que les lettres des trois femmes à Loti se contredisaient et qu’elles étaient invraisemblables, tout autant que les visites organisées étaient absurdes et impossibles dans leurs formes. Si l’on écarte la méconnaissance entretenue de Loti de la société ottomane, il semble que le romancier ne lisait que les lettres de Marie, les deux sœurs étant trop immatures et bien incapables de susciter une stimulation cérébrale et d'entretenir son fantasme oriental, tout comme son besoin de vivre une relation à la fois pure, car privée du contacte charnelle, et impossible, qui ne l'obligeait pas à s'investir réellement, lui qui était un officier de marine marié, protestant, et dont l'homosexualité n'était pas un mystère dans les milieux littéraire et mondain. A la lecture des échanges entre Marie, elle aussi homosexuelle, et lui, on peut affirmer qu'elle-même prenait plaisir à ce jeu d'auteurs. Un écrivain honnête reconnaîtra que les plus belles aventures amoureuses qu'il a vécues, étaient des relations épistolières, et donc masturbatoires, du moins moralement, car leurs échanges restèrent chastes. En annexe de cette excitation cérébrale, il ne faut cependant pas perdre de vue que Marie, tout au long des échanges, a toujours sollicité de la part de Loti qu'il dénonce la condition de la femme musulmane dont le statue dépendait, malgré les lois instaurées par les Sultans Califes, successifs, telle la Charia. Il y a toujours eu de la part de marie une volonté de manipulation politique qu'elle n'a jamais niée, même si elle a minimisé plus tard ses intentions véritables.

Ajoutons ici qu'elles ne sont pas les seules ottomanes à rendre visite à Loti. Il y a aussi une demoiselle Balkis, qui vient le soir en barque, porte des tenues parisiennes à la dernière mode, et se sauve quand la police passe. Cette femme, Henry de Régnier et son épouse la rencontrent à cette même période à bord du Vautour. Henri de Reignier relatera les entrevues auxquelles il assista en 1931 dans ' « Escales en Méditerranée», édité chez Flammarion.

Les deux filles de l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Belgique, Gaston Errembault de Dudzeele et d'Orroir, (1847-1929), Germaine, (1874-1952) et Valentine, (1875-1969), (qui épousa le Carlo comte Sforza en 1911), furent bientôt associées à la supercherie. Elles réalisèrent des photographies des sœurs Noury Bey et de Marie déguisées, caricatures d'odalisques à voiles blancs et collier de fleurs de soie, et acceptèrent de jouer les cautions morales en prêtant la maison de leur père un après-midi pour une visite de Loti, durant laquelle Marie resta seule avec l'écrivain dans un salon à se jouer de lui, alors que Hadidjé-Zennour et Nouryé poussaient la chansonnette au piano à côté !

Loti invita « ses trois fantômes noires » un après-midi à bord du Vautour, leur envoyant un canot pour l'occasion. A bord elles eurent la surprise d'y voir la pierre tombale de Hatice Hanım, la femme qui inspira au romancier « Aziyadé », dont Loti avait obtenu du Sultan-Calif de pouvoir la ramener à Rochefort, (le Sultan avait exigé que cela se fasse de nuit, on il court depuis la légende que ce fut un vol), et se plaignirent après que Loti ne vivait pas à bord dans un luxe de nabab, malgré la vaisselle fine et les photographies dédicacées de monarques qui emplissait les trois pièces de ses quartiers ; qu'il n'avait pas pensé à leur offrir des fleurs ou un souvenir de lui, ni entrepris de leur offrir une traversée en mer. Le personnel de bord estima qu’elles étaient trois aventurières qui n'avaient pas de bonnes manières, et que Loti devait s'en méfier.

Salle à manger du Vautour avec Choukri le domestique garde du corps de Loti

L’écrivain les informa qu’il allait faire un roman de leurs lettres, et livra alors deux textes à La Revue des Deux Mondes, amorce du roman qui sera « Les Désenchantées ».

Photographie dédicacée de Loti à « Leïla » ; ancienne collection de Marie Léra

Par deux fois Marie dut faire des retours à Paris ; elle dit que son personnage devait se rendre à Smyrne, ou « où vivait son vieux mari », ce qui justifia des temps longs de circulation des courriers, car il fallait les refaire passer par des intermédiaires. C'est durant l'un de ses séjours parisiens, que Hadidjé-Zennour et Nouryé se rendirent au vieux cimetière de Topkapı, où Loti, qui devait quitter Constantinople au printemps, demanda aux sœurs de veiller sur la tombe de Hatice Hanım.

Marie était très petite, très fine, elle fut parfois remplacée dans d'autres entrevues par une jeune cousine des sœurs, qui garda le silence à chaque fois, élément d'étonnement dont Loti fit part dans son roman.

En février 1905, Marie Lera était alors à Paris, et s’apprêtait à partir en Suède, à Upsal, quand Loti lui annonça se rendre à Smyrne dans les premiers jours de mars, et vouloir l'y voir avant son départ le 24 pour la France. Il avait organisé une équipée pour qu'ils puissent se rencontrer à l'extérieur de la ville. Elle eut toutes les peines du monde pour justifier l'impossibilité de cette rencontre, et lui adressa un portrait photographique (très retouché) d'elle en tenue ottomane.

Marie Léra en Leyla en en costume de dame ottomane musulmane de haut rang, photographie prise à Istanbul en 1904, Fonds et Collections Odoevsky Maslov. Une photographie similaire, plus petite et dédicacée, fut adressée à Pierre Loti en mars 1905.

Les échanges par intermédiaires postaux devenant impossibles à gérer, et parce qu'elle était aussi lasse de ce jeu, tout comme elle était probablement lassée de Hadidjé-Zennour et Nouryé, (elle ignora du jour au lendemain ses amis comme un enfant abandonne un jouet, et parlait habituellement des choses advenues deux ans au paravent comme si elles avaient eu lieu il y a 20 ans parce qu'elle les avait classées dans sa mémoire), Marie annonça dans une lettre datée du 15 décembre 1905 le suicide de son personnage à Loti, poussant le culot en donnant du « mon amour », de quoi alimenter l’ego démesuré de Loti. Cette lettre de huit feuillets commence avec une écriture très serrée, puis se délie pour mimer l’effet du poison ingéré. Elle adressa aussi une lettre à Auguste-Laurent Masméjean, dont elle s’était aussi amusée à exciter les sens, et à l'épouse de Loti qui lui avait écrit à l'occasion. Ces trois lettres furent adressées par Nouryé à Loti, avec une lettre de sa part racontant qu'un domestique les avait apportées à l'aube, et en concluant que c'était « une lettre de folle ». Loti fut très affecté par la lecture de la lettre de suicide... mais l'écrivain prend toujours le pas sur l'homme, et Loti demanda s’il pouvait continuer la rédaction de son ouvrage à partir des faits et des lettres de Leyla/Marie, renommée « Djenane » dans le roman. Hadidjé-Zennour et Nouryé lui dirent que les lettres de leur « défunte cousine » devaient être publiées dans leur intégralité. Loti les modifia à peine et l'on peut affirmer que son roman Les Désenchantées est pour moitié l'œuvre de Marie Lera.

De Suède Marie Lera envoya à La Croix des articles, collabora toujours au Correspondant et au Mois littéraire, revenue où elle signait sous son nom, puis rapidement sous le pseudonyme de Marc Hélys, employé jusque-là uniquement dans Le Correspondant, annonçant toujours qu’elle était une femme. Cette pratique était alors courante, depuis George Sand, en Occident, une femme qui ne voulait pas être cantonnée aux romans pour enfant où jeune-fille devait employer un pseudonyme masculin. Carlos-Americo ayant été nommé le 19 février 1899, Marie fit son premier séjour au japon au prétexte d’y voir sa fille, et publia un article à propos de la Croix Rouge au Japon dans Le Correspondant du 25 juillet.

Marie se fit aussi morte que Leyla quand elle apprit que Hadidjé-Zennour et Nouryé affolèrent l’Empire et l’Europe en fuguant le soir du 8 janvier 1906 pour Paris. Vêtues à l’européenne, munies de passeports français fournis Marcelle Weissen, dite Szumlanska-Weissen, née à Annecy le 19 octobre 1886, une amie française d'origine suisse et polonaise, fille d'Afred-François-Xavier Weissen, professeur de langue du lycée lazariste qui rêve depuis toujours d'avoir un haut poste administratif, dont la réputation est fort mauvaise, et d'Emilie-Marguerite Szumlanska, professeure de chant chez qui les filles de Noury Bey prenaient des cours, issue de la noblesse polonaise, vivant dans le regret d'avoir déchu en épousant un roturier sans carrière. A Marcelle, il faut ajouter un jeune employé du bureau de la Poste allemande à Constantinople, nommé Hensel, qui s'était fait tourner la tête par Nouryé. Conduite à la gare par madame Weissen, qui s'était risquée à leur donner un passeport collectif devant leur permettre l'entrée en France, et d'Yvonne, la sœur Marcelle, elles aussi embarquées dans l'affaire, la tête tournée par la promesse d'une carrière en Egypte sous la protection de deux princesses amies des sœurs. Marcelle accompagna Hadidjé-Zennour et Nouryé dans leur fuite. Elles prirent le train à la gare de Sirkeci pour un périple de soixante heures de voyage à bord du Conventionnel, (train concurrent de l’Orient-Express). Le voyage s’arrêta le lendemain en gare de Belgrade où un diplomate ottoman et deux policiers serbes les attendaient pour les reconduire à Constantinople. Le grand-vizir, Avlonyali Mehmed Ferid Pacha, avait écrit en personne au gouvernement Serbe. Son inquiétude était que les filles de Noury Bey ne se rendent en Suisse pour rejoindre les nationalistes Jeunes-Turcs en exil qui cherchaient par tous les moyens à provoquer une révolution. Le Sultan, informé, demanda que l'on ramène les filles de Noury Bey et qu'on punisse ceux qui les avaient aidées. L'ambassadeur de France, Jean-Antoine-Ernest Constans se vit demander de punir les Weissen. On frisa l'affaire d'état ! Mais l'arrestation, en réalité une mise en résidence surveillée dans un luxueux hôtel, par la police serbe reposait sur le fait qu'elles étaient entrées sur le territoire serbe sous de fausses identités, avec les passeports d'autres.

Hadidjé-Zennour et Nouryé contactèrent le Consul de France à Belgrade qui se dit impuissant, et une amie serbe connue à Constantinople, Nathalie Georgevitch, sœur d’un diplomate, qui, devant les menaces de suicide à l'aide de poison et d'un revolver de voyage, les aidèrent à fuir du Grand-Hôtel où elles avaient été assignées pendant que la presse serbe s’empara de l’affaire en criant au joug ottoman revenu ! Hensel voulait prévenir l'ambassade d'Allemagne, mais les trois femmes l'en dissuadèrent, et dès le lendemain il fut expulsé de Belgrade. Noury Bey envoya une lettre de supplique pleine de tendresse à ses filles pour qu'elles reviennent. Comme elles refusèrent de revenir, il dut promettre à son gendre de prendre en charge le divorce d'avec Hadidjé-Zennour, et annonça son arrivée. Affolée à l'idée de voir Noury Bey, suivies par les journalistes à qui elles racontaient s’être évadées d’un harem, passèrent en Autriche, gagnèrent Venise, Milan, Nice où Hadidjé-Zennour fit un séjour dans un sanatorium en raison de sa tuberculose qui s'est empirée dans le froid serbe et l'humidité vénitienne. C'est alors que Marcelle réalisa s'être fait bernée par celles qu'elle pensait être ses amies. Ses parents étaient arrivés au Caire avec la certitude donnée par Hadidjé-Zennour et Nouryé que des princesses égyptiennes les accueilleraient. Mais ces princesses n'existaient pas, et la famille Weissen se retrouva dans une situation catastrophique, perdant toute crédibilité et son peu de fortune. Marcelle demanda des explications. Nouryé montra alors son vrai visage, assumant sans ciller son mensonge et se moquant ouvertement de la naïveté de Marcelle et des siens. Marcelle resta cependant avec les deux sœurs jusqu'en juin 1906, s'occupant de Hadidjé-Zennour dont l'état de santé était alors catastrophique, avant d'être chassée par Nouryé. Marie ne se manifestât pas, et Loti accusé par la presse ottomane, qui parla de l‘affaire à mot couvert, d’avoir organisé et financé l’aventure, envoya Masméjean à Nice. La Sublime Porte imposa alors la censure. Un lointain cousin, le diplomate Jean-Louis-Marie Allard de Chateauneuf, (1864-1937), qui avait relevé en parti le patronyme de sa mère, intervint un temps financièrement pour les aider, et les introduit auprès de quelques personnes de la bonne-société. C'est alors qu'apparut à Nice la poétesse Renée Vivien, qui crut voir dans les deux sœurs et les récits de leur fuite qu'en faisaient la presse, deux héroïnes à qui il fallait apporter une aide financière. Renée Vivien vivait depuis l'été 1904 une relation amoureuse épistolière avec une ottomane prénommée Kérimée, (1874-1948), épouse d'Arnavut Turhan Pacha (plus tard nommé Përmeti), (1839-1927). Subtilisant Kérimiée par les deux sœurs, elle surnomma Hadidjé-Zennour « Fleure-Fragile » et Nouryé « Messagère-Lumineuse ». Renée dit intervenir au titre de la solidarité féminine en leur prêtant sa maison de Nice, mais cette lesbienne assumée commença à sortir dans les restaurants, au théâtre et au casino de Nice avec Nouryé, qui se rajeunit de sept ans en lui disant être née en 1896... Masméjean observa tout cela avec un certain dégoût, mais resta à Nice pour veiller sur Hadidjé-Zennour jusqu'à ce que Nouryé le chasse.

Tous les journaux d’Europe parlaient de deux sœurs, racontant des absurdités et grossissant l'histoire. Le Petit Journal publia le 4 février 1906 une couverture illustrée complètement fausse et ridicule, intitulée « Un Scandale à Constantinople, deux musulmanes s’évadent d’une harem ».

Quand elles arrivent à Paris, logée dans un appartement loué pour elles par Renée Vivien, Loti les aida discrètement, et finit par les recevoir chez lui à Rochefort.

Nouryé vendit deux articles en mai 1906 au Figaro, qui les fit paraître dans son supplément littéraire, dans lesquels elle prétendit être issue des khans de Kiziltépé et avoir passé son enfance dans la région d’Éphèse, ce qui était des inventions. Elle signa ses lignes Neyr-el-Nissa.

Loti acheva son roman qui parut en feuilletons dans La Revue des Deux Mondes avant de paraître chez Calman-Levy en juillet 1906. On fit le rapport entre les deux sœurs et les héroïnes des Désenchantées. Bon coup de publicité pour tout le monde… sauf pour Marie Lera qui n’alla pas à leur rencontre, ne pouvant dévoiler le mensonge qu’elle avait en grande partie bâti. Elle ne reprit jamais contact avec les deux sœurs, qui pourtant lui avaient envoyé une lettre depuis Belgrade. Mais Marie était madame Lera, épouse d'un diplomate qu'elle avait quitté en s'enfuyant un jour en abandonnant sa fille, mais qui continuait de lui verser une pension et à lui accorder des largesses que d'autres n'auraient jamais accordées. On aurait pu l'accuser d'avoir incité les sœurs à fuir, on aurait dénoncé la supercherie faite à Loti, et cela aurait détruit la vie de Marie qui construisait sa carrière d'écrivain en devenant Marc Hélys.

Certains critiques jugèrent que les lettres retranscrites par Loti dans son roman, avaient un style trop proche du sien pour sembler véritables sans avoir été passablement retouchées. Un fonctionnaire ottoman en poste à Paris dira dans la presse : « nos femmes ne sont pas ainsi ». Jehan d'Ivray, (1861- 1940), écrivaine épouse d’un médecin égyptien et vivant au Caire, rapporta dans La Revue illustrée les témoignages très critiques de femmes de l’aristocratie et de la bourgeoisie égyptienne musulmane, qui estimaient que Loti avait imaginé plus qu’il n’avait retranscrit ; elle rédigea ses observations sur la vie des femmes en Égypte, et joignit à son article des photographies de femmes du Caire. Le romancier breton Charles Géniaux, (1870-1931), habitué de l’Algérie et la Tunisie, et qui connaissait Marie Lera, lâcha que « ce n’est pas du tout cela, et Loti a dû se faire mystifier par des Européennes déguisées ». En réalité tout le monde littéraire parisien savait la supercherie. Marie Lera avait été comme toutes les mondaines : trop bavardes. Elle n’avait pu se priver pour se rendre brillante en racontant aux Françaises qu'elle rencontrait à Constantinople, puis à son petit cercle parisien, le mauvais tour qu’elle avait joué à Loti, ce vieillard fardé dont disait depuis des décennies que sa véritable « Aziyadé » devait être un Köèek, c'est à dire un esclave travesti vivant dans un harem, et dont on vomissait les amitiés viriles trop caressantes en public. Au fur et à mesure de la parution des extraits du roman de Loti dans la Revue des Deux Mondes, une amie, la comtesse de Custine, (c'est ici un nom usurpé, la famille de Custine étant éteinte depuis le milieu du 19ème siècle, cette dame, née Elisabeth-Alix Treugue, était l'épouse d'Antoine-Constant Custine, trésorier-paveur des Postes à Tananarive, d'origine belge, qui se faisait appeler comte de Custine ; elle vivait séparée de son époux à Verneuil-sur-Avré), et de l'écrivain et traductrice Anglaise, Alys Hallard, qui était informée de la supercherie, écrivit dans une lettre du 26 août 1906, conservée à la BNF, que le livre de Loti était presque intégralement un plagia de ses lettres, et qu'on y reconnaissait bien son style, tout en s'étonnant que Loti donna comme nom à son personnage celui d'André Lhéry, qui semblait un mixage entre Léra et Hélys. Elle lui proposa de dévoiler le pot aux roses, et de l'aider à obtenir de la part de Calman-Lévy que son nom figurât sur la couverture du roman (et donc la moitié des bénéfices). Marie refusa, cela l'aurait mise dans une situation grave, on moquait Loti, mais si elle était découverte, c'est sur elle que tout serait retombé, Loti aurait été plaint et elle définitivement perdue de réputation. Un après-midi de juin en 1906, Marie trouva devant sa porte de son petit appartement au sixième étage du 33 de la rue de Tocqueville dans le 17ème arrondissement, Marcelle, à qui Hadidjé-Zennour partie pour Fontainebleau, avait demandé qu’elle prenne contact pour elle. Marie se fit raconter par Marcelle l'intégralité de la fuite, puis entra dans une colère noire, lui disant qu'elles avaient toutes été insensées et ne plus vouloir les voir. Elle savait que les sœurs n'avaient pas vécu ce qu'elles affirmaient avoir été leur vie dans les journaux. Marcelle avait espéré de l'aide de sa part, elle s'était inscrite à une école d'infirmière. Marie la jugea incapable de suivre des cours, voulut la faire entrer comme domestique dans une institution catholique, lui proposa un prêt. Marcelle refusa ; Marie la traita de paresseuse.

Hadidjé-Zennour finit sa convalescence à Fontainebleau, dans une maisonnette mise à sa disposition par des amies de Renée Vivien. C'est là que le mystère prend alors de l'épaisseur, une lettre adressée à Marc Hélys après la publication de son livre révélation sur Les Désenchantées, conservée à la BNF, elle y aurait accouché d'une petite fille qui fut confiée à madame Fernande Mouchaniny. Dans les « Évadées du harem », monsieur Alain Quella-Villéger relate qu'il a trouvé une fillette née le 14 août 1906 de parents inconnus à Fontainebleau au moment de la convalescence de Hadidjé-Zennour, et l'identifie comme la fille de cette dernière. La source de monsieur Quella-Villéger est la descendance de Nouryé qui connut cette tante éduquée sous un autre nom, mais qui savait tout de ses origines et voyait régulièrement sa tante et ses cousins. De qui Hadidjé-Zennour était-elle enceinte quand elle fuit Constantinople ? Pas de son époux c'est certain. Cette grossesse est donc la véritable raison de la fuite des sœurs. Explique-t-elle pourquoi Marcelle Szumlanska-Weissen resta à soigner Hadidjé-Zennour malgré la prise de conscience de l'escroquerie dont elle avait été victime avec sa famille ? Pas sûr, en effet Marcelle était vraiment naïve à cette époque, sans connaissance du corps humain, et il était facile de cacher sous les vêtements de l'époque une grossesse jusqu'au cinquième mois. Il semble plus probable que Nouryé se dépêcha de la chasser dans les premiers jours de juin quand il ne fut plus possible de lui cacher la vérité. La fille de Zennour eut une vie heureuse, et décéda il y a plusieurs décennies.

Marc Hélys publia « À travers le féminisme suédois » en septembre 1906, qui fut son premier succès en librairie.

Marc Hélys en 1906, portrait paru dans La Vie Heureuse du 15 novembre 1906

Loti revit en privé les deux sœurs qui lui parlèrent encore et toujours de l'imaginaire Leyla, il les invita chez lui à Rochefort, et elles lui soutirèrent régulièrement de l'argent pour finance leur logement à Paris, rue du Midi, puis rue Klebert.

Craignant finalement les importuns et le scandale des sœurs qui faisaient régulièrement les entrefilets de la presse, Marc Hélys fit publier dans Le Petit Journal, du 8 février 1907, qu'elle partait séjourner au Maroc où elle resta plusieurs mois.

Le 27 juillet 1907, le supplément littéraire Figaro publia à nouveau un texte de Nouryé à propos du voile que l’on lui aurait imposé, avec ode à la France qui rendait libre les femmes, liberté relative quand on sait comment était le pays en 1907, d’ailleurs elles finirent par désenchanter véritablement en découvrant peu à peu la réalité de la phallocratie européenne. Valentine de Dudzeele écrivit de Constantinople à une de ses amies que les deux sœurs chargeaient leur père de fautes inexistantes dans le Figaro, alors que celui-ci était en disgrâce et que le calme que le scandale venait à peine de dissiper.

En décembre 1907, Marie Lera participa à la fondation orchestrée par la duchesse d’Uzès de la section française du Lyceum-Club, un cercle britannique réservé aux femmes, fondé à Londres en 1902, dont la secrétaire fut son amie Alys Hallard, déjà citée comme amie commune avec la fausse comtesse de Custine. C'est probablement à cette période qu'elle fit la connaissance de la poétesse guatémaltèque María Cruz, née en 1876. María Cruz, était fille du diplomate et poète Fernando Cruz, (1845-1902). Elle avait suivi son père aux États Unis, en Espagne et puis en France. C'était une brune potelée à la peau mate, tout à fait le genre de jeune fille intéressant Marc Hélys (pour reprendre l'une de ses expressions).

María Cruz...

Les filles de Nouri Bey décidèrent de rester en France et prirent le patronyme de Blosset de Châteauneuf de leur grand-père. Nouryé se fit faire la cour par Rodin, (qui fit d'elle et de Hadidjé-Zennour, des esquisses rehaussées à l'aquarelle, conservées au Musée Rodin), et fréquenta les salons littéraires.

A Constantinople Nouri Bey mourut de chagrin et de honte le 15 février 1908 ; son épouse décéda en mars 1909.

Paris 16 , Nouryé épousa en grande pompe à Nice, le 28 avril 1908, où elle s'établit, un comte russo-polonais, Ladislas-Eugène-Joseph Rohoziński, (Saint-Pétersbourg 7 novembre 1898 - 4 septembre 1938 Paris 16e), rentier et musicien réputé, dont la famille jouait un rôle important à Nice, considéré par le frère de Nouryé comme un « chenapan d'aventurier ». Elle se convertit au catholicisme à cette occasion, recevant les prénoms Marie-Lucie à son baptême. Ils eurent deux garçons et deux filles. Ruinés par la Révolution de 1917, Nouryé vendit tout ce que Rodin lui avait offert, ainsi que les lettres de Loti lui avait adressé à elle et sa sœur. Elle travailla dans deux boutiques de modes, puis vers 1932 dans une librairie à Paris, elle y décéda le 25 juin 1965 et fut inhumée à Nice. Seul un journaliste du Jour la retrouva en août 1934, elle lui répondit que « les Désenchantées ont été un péché de jeunesse ». Vieille dame respectable et intimidante, distante avec ses enfants et peu intéressée à ses petits-enfants. Elle donna quelques conférences à propos de Loti à la fin de sa vie.

Malgré une attitude discrète en surface, Marc Hélys profita cependant du ramdam des filles de Nouri Bey pour publier en 1908 « Le jardin fermé, Scènes de la vie féminine en Turquie », édité chez Perrin, qui devint son éditeur pour le reste de sa carrière. Le livre est un ramassis de on-dit et d’anecdotes pas vérifiables, datées, de choses piochées au Maroc et non à Constantinople, et d'inventions grossières qui ne collent pas avec la réalité ottomane et l'Islam, mais a surtout la particularité dans son premier chapitre de contre dire le discours qu'elle avait tenu à Loti sous son déguisement de Leyla ; ignorant ou minimisant les inconvénients de la vie féminine musulmane ottomane, et en faisant la réclame des droits et libertés que ne possédaient pas les Occidentales. Marcelle Szumlanska-Weissen publia au même moment « Hors du Harem, histoire vraie », (Librairie Felix Jouven, Paris, 1908), où elle dénonça à mot couvert la supercherie de Leyla, mais le reste du texte est en fait une continuité du mensonge de sœurs Nourri Bey, attendu qu'elle était ignorante de la vérité. Elle avait espéré récupérer de l'argent, mais son livre se vendit peu. Cependant, contrairement à ce que Marie répétera à son sujet, Marguerite-Adèle-Marcelle Szumlanska-Weissen, n'était pas une paresseuse, elle suivit des cours d'infirmière, complétés par d'autres à la Sorbonne, puis rejoignit sa famille au Caire, devint institutrice, fit carrière comme anthropologue, voyagea de par le monde, se spécialisa après 1945 dans l'étude de la société préhistorique ; auteure de plusieurs ouvrages, elle reçut pour celui intitulé L'âme archaïque de l'Afrique du Nord le prix Montyon en 1935. Marie deux fois, (à Paris 7e le 14 décembre 1912 à Georges-Louis Carle, (1879-1947), ingénieur en chef au service de la colonisation ; puis en 1922 à Constantine à Georges Vicrey, (né à Constantine le 2 août 1894) topographe), et deux fois divorcée, elle décéda à Bayonne 30 août 1965.

Dans la revue L’Opinion du 31 octobre 1908, dans la rubrique Les gens de lettres, le chroniqueur anonyme faisant réclame du Jardin fermé, la dénonça Marc Hélys comme étant celle qui avait trompé Loti en se faisant passer pour femme de harem. On retrouve cet élément en 1923 à la fin du Secret des désenchanté, où Marc Hélys fit la mention d'un journaliste venu l'interroger, mais auquel elle avait fait « des réponses évasives ». Heureusement pour elles, l'article passa inaperçu, autrement la colère de Loti aurait été terrible.

Charles Géniaux publia « Les Musulmanes » en 1909, qui participa à rectifier le discours.

La polémique reprit avec un extrait d'un livre de Marcelle Tinayre, écrivaine qui avait ses habitudes à Constantinople, dans la Revue des Deux Mondes du 1er novembre 1909, intitulé Notes d'une voyageuse en Turquie, dans lequel elle dénonça qu'à Constantinople personne ne croyait à l'existence de l’héroïne de Loti, ajoutant, à travers la bouche d'une dame ottomane de haut rang, que « Des Désenchantées ? Il y en avait quelques-unes à Stamboul, et ce n'étaient pas les plus intéressantes parmi mes compatriotes. Le livre de Loti en a fait éclore des douzaines. Oui, beaucoup de dames ont appris qu'elles étaient fort malheureuses. Elles ne s'en doutaient pas, avant d'avoir lu le roman. Pour moi, je me contente de ma destinée... Chacune de nous porte son bonheur en elle-même. » Dans son livre elle ajouta que pour les Turcs, Loti inventait des situations fantaisistes, ne connaissait pas réellement le pays. Marcelle Tinayre était par ailleurs informée de la supercherie, car Marie la lui avait racontée, et elle n'hésitait pas à rapporter l'histoire sans nommer les protagonistes, s'amusant du mauvais tour joué à Loti. Le Romancier, furieux, demanda des comptes. On prétendit que l'ambassadeur Constans cherchait à lui nuire. Hadidjé-Zennour récusa toutes les accusations auprès de Loti, et prit à son tour la plume dans le supplément littéraire du Figaro du 21 décembre 1909, pour affirmer que Loti avait retranscrit la réalité, qu’elle était « Zyneb » dans le roman « Les Désenchantées », et sa sœur « Mélek ». Elle mentit cependant en disant que le personnage de Loti, « Djedane », était Leyla une cousine « reposant au cimetière d’Eyoub ». Entre deux compliments à Loti, trop obséquieux pour être honnêtes, elle lui reprocha de ne pas avoir été plus critique à propos de la condition des femmes musulmanes. Hadidjé-Zennour en rajouta en écrivant à propos de cette cousine imaginaire qu’« Elle n’avait point d’atavisme français, elle, et c’est peut-être pour cela qu’elle n’a jamais voulu quitter notre pays : elle était purement Circassienne ». Elle s’attaqua à nouveau aux critiques de 1906, dénonçant, avec toute la xénophobie et le racisme des adhérents au mouvement des Jeunes-Turcs, le fonctionnaire ottoman insurgé comme étant « un Arménien enquête d’avancement », se prit les pieds dans le tapis en le disant ensuite être un « orthodoxe géorgien qui n’a jamais dû adresser la parole à une Turque » et qu’elle jugeait avoir eu le tort de s’exprimer au nom des musulmanes. Elle récusa aussi les critiques de Jehan d'Ivray l’accusant de ne pas avoir mis un pied à Constantinople, affirma qu’en Égypte les femmes y étaient plus libres que dans l’Empire. Hadidjé-Zennour s’insurgea aussi contre Charles Géniaux qu’elle accusa de parler d’un sujet qu’il ne connaissait pas, puis s’en prit à un Stanbouliote critique, en le désignant lui aussi comme étant un Arménien. Au milieu de ces règlements de compte tardifs, dans le désordre de son esprit et de ses idées, elle affirma que Loti avait reproduit dans son roman les lettres qu’elles lui avaient envoyé toutes trois, n’ayant retouché que légèrement les siennes et celles de sa sœur, « mais aucunement celles de [sa] cousine » Leyla/Marie Lera. Elle osa commenter qu’« il n’ a jamais voulu toucher celles de « Djenane » qui écrivaient mieux que nous toutes », et justifia que le style de leurs lettres avait des similitudes avec celui de Loti parce qu’elles avaient été habituées à travailler leur français à partir de ses romans. Elle finit enfin disant ne pas vouloir parler de la mort de « Leyla », tombant dans le grotesque en décrivant de son imaginèrent cousine comme un modèle de femme musulmane opprimée poussée au désespoir par la souffrance de sa condition, et finit en affirmant que la Révolution Jeune-Turque avait délivré la femme musulmane, ce qui était totalement faux.

Loti se rendit à Constantinople, chercha en vain la tombe de Leyla durant son séjour à Constantinople en 1910, on lui dit qu'il s'était fait duper, mais il ne voulut pas y croire. Des rumeurs disaient que Leyla était encore vivante, mariée à un bey ou un pacha. Louis de Robert, amant de Marcelle Tinayre, ramena le calme chez Loti en lui disant que son amante s'était faite mystifiée par une madame « Hera » alors qu'elle était à Constantinople ! Marcelle Tinayre écrivit à Loti le 7 décembre 1911 pour dire qu'elle avait été trompée par une dame française, sans jamais en citer le nom.

Jehan d'Ivray publia « Au cœur du harem », en 1910, corrigeant bien des absurdités.

Hadidjé-Zennour, se déclara inadaptée à la société occidentale et décida en 1912 de retourner à Constantinople. Son époux, Abdüllatif Safa Bey, devenu en août 1908 ambassadeur à Bucarest, avait obtenu le divorce[5]. Devenue Zenep Hanoum, elle publia à Londres « A Turkish woman's European impressions », regroupant des lettres envoyées à la journaliste Grace Ellison,(1880-1935), qui était venue la rencontrer à Fontainebleau, le dernier dimanche d'août 1906, alors que Zennour était toujours au plus mal physiquement et psychologiquement. Elle fut reçue par Nouryé, dont Grace a écrit dans la préface du livre des lettres de Zennour, qu'elle comprit immédiatement les allusions sexuelles qu'elle lui fit. Les lettres publiées, étalées entre septembre 1906 et mars 1912, sont des courriers d'impressions entrecoupées de souvenirs d'enfance, d'avis sur la société européenne comparés à sa vie à Constantinople, dans un long discours transpirant la tristesse. Marc Hélys, longtemps après les faits, blâmera Grace Ellison, un texte conservé dans ses papiers remis à la BNF nous donne sa vision des faits : « Elles se sont liées aussi avec une Anglaise un peu louche, miss Grace Ellison, une sorte de journaliste mêlée à beaucoup de choses. Cette personne les a accaparées et les a certainement éloignées de moi. J'en ai eu du chagrin d'abord. Ensuite, j'ai compris que cela était mieux ainsi. » On voit ici un autre exemple de déformation de la réalité par Marc Hélys qui cherchait toujours à se donner le bon rôle et celui de la pauvre victime de la méchanceté des autres ! Si Marc Hélys ment en disant que c'est Grace qui l'a éloignée des sœurs, il faut cependant confirmer que Grace Ellison est un personnage trouble, vraisemblablement un temps employée par les services secrets britanniques, qui avouait se moquer de la véracité des propos des deux sœurs, du moment que cela faisait « vendre du papier ». Grace n'aura aucune considération pour Nouryé, mais de la tendresse pour Zennour.

.

Réinstallée dans sa maison de Taksim, Hadidjé-Zennour se remaria en 1920 avec un Mouhoud Bey, le médecin en chef de l'Hôpital de la Marine. Devenue très dépendante de médicaments la soulageant de ses douleurs, elle commença à avoir des troubles mentaux graves après une opération en 1921. Les sources turques, (plus exactement l'écrivain Taha Toros qui publia plusieurs fois en Turquie à propose de Loti), disent qu'elle se suicida par pendaison en avril 1923, ce que confirme Grace Ellison, dans un passage de son ouvrage « Turkey Today », publié en 1928 ; Marc Hélys commenta : « Zennour c'est détraquée à prendre des drogues, cocaïne ou morphine. Lorsque la guerre éclata, elle se hâta de quitter la France. Retournée en Turquie, elle se remaria avec un médecin. On a dû la soigner, la désintoxiquer. Enfin, après avoir donné plusieurs preuves de déséquilibre mental, elle s'est suicidée lamentablement. » Notons ici que, outre que Marc Hélys ne se fait que l'écho de ouï-dire, certes bien renseignés, la consommation de morphine était liée à soulager Hadidjé-Zennour des douleurs de sa maladie, et qu'à l'époque, la cocaïne était considérée comme un fortifiant que les médecins prescrivaient même aux impératrices d'Autriche et de Russie.

Après un séjour à Copenhague, Marie Lera publia « La famille royale de Danemark » en 1911, et participa un temps à la Revue Bleue, avec quelques articles pro-colonialisme et pro-évangélisation. Elle décida en 1912 d’aller voir sa fille à Saint-Pétersbourg, où son mari était ambassadeur depuis le 20 juin 1907. Il était devenu durant leur séparation successivement chargé d'affaires pour l'Amérique centrale en septembre 1896 à Guatemala, (une aventure avec une femme mariée fit que gouvernement guatémaltèque demanda au gouvernement mexicain de le rappeler, ce qui ne fut pas exécuté), le 24 Décembre 1897, il avait été promu ministre résidant au Guatemala ; le 19 février 1899, il devint ministre à Tokyo, puis à partir de mai 1904 ministre plénipotentiaire, il fut aussi ministre plénipotentiaire auprès de l’empereur Yixin à Pékin en août 1904, mais resté en résidence à Tokio, jusqu'en octobre 1905, (la légation avait été confiée au chargé d'affaires Moricio Wolheim), il quitta sa fonction de ministre au Japon le 1er février 1907, étant nommé ambassadeur auprès de sa majesté l’empereur Nicolas II de Russie à Saint-Pétersbourg et y resta jusqu'au 26 juillet 1912, et négocia en août 1909 l’accord commercial et maritime entre le Mexique et la Russie, qui fut signée le 2 octobre 1909 (dates du calendrier grégorien).

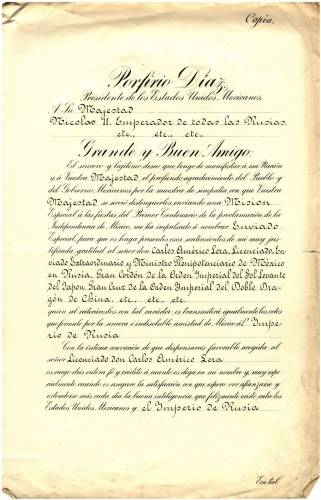

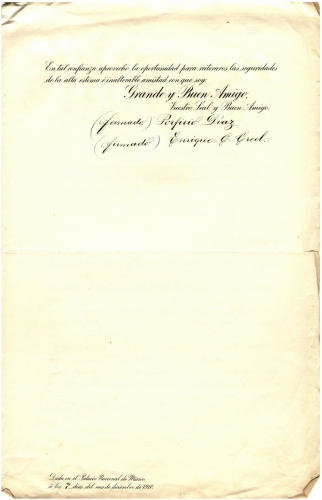

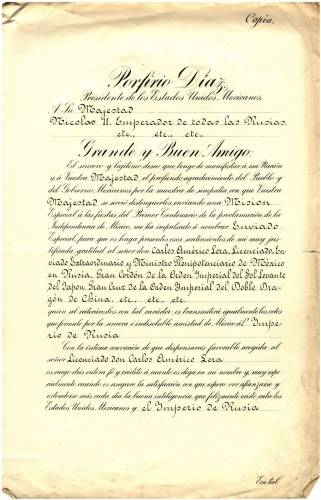

Lettre du président du Mexique Porfirio Díaz à l'empereur Nicolas II à l'occasion de la commission de l'ambassadeur du Mexique en Russie Carlos Americo Lera pour exprimer sa gratitude au gouvernement russe pour sa participation aux célébrations à l'occasion du 100e anniversaire de l'indépendance du Mexique le 7 décembre 1910. (Archives du Ministère des Affaires étrangères de Russie)

Signature de Carlos Lera sur la Convention entre la Russie et le Mexique sur le commerce et la navigation,

le 2 octobre 1909 à Saint-Pétersbourg, (Archives du Ministère des Affaires étagères de Russie)

Durant cette visite faite à sa fille en 1912 à Saint-Pétersbourg, Marie voulu d'extirper à son époux des informations à propos de l'Empereur et de sa famille pour composer un article. Mais Carlos Americo, qui allait prendre sa retraite, ne lui dit rien, à la fois par volonté de respecter sa fonction, mais aussi parce qu'il ne savait rien de l'Empereur qui vivait reclus et qui ne communiquait pas au sujet de ses enfants et de son épouse. Il l'informa de son intention de s'établir à Paris. Il y eut alors une tentative de Marie de se rapprocher de sa fille durant un peu plus d'un an, période qui correspond à une période d'inactivité littéraire.

María Cruz séjournait alors en Inde ; elle était devenue membre de la Société de Théosophie, sorte de secte fondée par une aventurière russe, prêchant le développement de soi en utilisant l’ésotérisme européen et le brahmanisme en les mélangeant avec la franc-maçonnerie et le martinisme. La société avait fixé son quartier général à Adyar, en banlieue de Chennai. María Cruz avait traîné Marc Hélys à la conférence qu'Annie Besant, la chef de ce mouvement, avait donné à Paris, le 14 juin 1911 à Paris. María Cruz resta en Inde de 1912 à 1914, échangeant de nombreuses lettres avec son amante, faisant état de sa vie quotidienne et de ses avancées en Théosophie ; point qui n’intéressait pas sa correspondante repliée dans son catholicisme de principe, si bien qu’elle finit par lui écrire ironiquement qu'elle lui détaillait les tenues d'Annie Besant car cela seul l’intéressait ! María Cruz revint à Paris atteinte d'une maladie tropicale qui détruisit peu à peu son organisme.

En 1914, Pierre Loti donna une conférence à Paris, à la rédaction de La Vie Feminine, à propos des femmes turques, où fut lu la lettre de suicide de Lyla que Loti écouta le front entre les mains, pour le grand plaisir de Marc Hélys, présente dans la salle, (cf. Istanbul du 20 mars 1926).

Durant le Première-guerre-mondiale, Marc Hélys s'engagea comme nombre de femmes de la bourgeoisie à la Croix-Rouge, elle fut chargée de diriger d'un ouvroir et d'une cantine au Quartier Latin, puis en 1915 affectée à la direction des cantines en province ce qui lui permis de voyager à travers la France jusqu'en juin 1917. Elle fit de ses observations des articles publiés dans Le Correspondant, puis rassemblés sous forme d’ouvrages intitulés : Cantinière de la Croix-Rouge 1914-1916, publié en 1917, et Les Provinces françaises pendant la guerre publié en 1918.

María Cruz s'était engagée elle aussi dans un ouvroir, mais sa santé déclina et elle décéda le 22 décembre 1915 à la clinique du Docteur Blanche. Par testament elle laissa à Marc Hélys de l'argent, ses vêtements, divers objets personnels, et l'usufruit de cinq villas situées dans la banlieue de Saint-Pétersbourg, qui devaient lui fournir des revenus, et qui devaient après devenir la propriété de la Société de Théosophie. Marc Hélys rassembla les lettres de María Cruz et en édita à ses frais une partie chez un imprimeur d'Evreux, dans un recueil intitulé Lettres de l'Inde, 1912-1914. Elle quitta les cantines en juin 1917 pour séjourner à Londres où elle attendit la fin de la guerre.

La Révolution russe la priva de l'usufruit des villas, puis la chute du Franc, firent que ce que María Cruz lui avait légué partit en fumée en quelques années.

Loti, très affaibli par une attaque cérébrale depuis 1919, rendit son âme le 10 juin 1923. Le 26 juin, Marie fit paraître en feuilletons dans la Revue Française les extraits d'un livre qu’elle avait sous le coude depuis des années : « L’envers d’un roman, le secret des « Désenchantées », révélé par celle qui fut Djenane », revue dont elle assurait une chronique sous le pseudonyme de « Chantal », puis « Chantal-Marc Hélys ».

Bombe dans le monde littéraire, scandale, Loti à peine enterré trompé, bafoué. Seul Jacques Evrard en Belgique, dans La Liberté du 25 juin 1923, fit une critique positive du premier chapitre parue. Le 3 juillet la pseudo comtesse de Custine écrivit à Marc Hélys : « Enfin la vérité sort du puits où vous la tenez enfermée depuis longtemps, ma chère amie. »

On n’en fit pas publicité en France de l'ouvrage paru en septembre, mais il se vendit très bien, et fut réédité tous les ans jusqu’à la Seconde-guerre-mondiale ; à 57 ans Marie connut enfin un énorme succès en librairie. Claude Farrère, qui avait été l'enseigne de Loti à bord du Vautour, sera le seul à s’exprimer, pour défendre le souvenir de Loti, dans le Gaulois du 18 septembre 1923. Sans jamais nommer Marc Hélys, ni le titre de son ouvrage, il assura que Loti avait agi en toute honnêteté, et s’il commenta que le roman qu’il en fit était « médiocre », il conclut son article par « Mais je m’étonne qu’aujourd’hui, « celle qui fut Djenane » nous fasse sa confession publique, non seulement sans contrition aucune, mais avec une espèce d’extraordinaire vanité ».

Nicolas Serban[6], vengea Loti dans la biographie qu’il lui consacra en 1924, « Pierre Loti, sa vie et son œuvre », en faisant ce portrait mi-figue, mi-raisin, de Marie Lera tout en évitant de faire passer Loti pour un idiot : « Marc Hélys est la femme de lettres la moins femme de lettres qui soit. C’est une de ses Parisiennes simples et gracieuses qui sont, dans le monde, la plus charmante expression de la féminité. Elle a voyagé dans de nombreux pays d’Europe et d’Amérique où elle a particulièrement étudié les conditions de vie féminine. Elle a rapporté de ses voyages quelques livres bien documentés et écrits avec beaucoup de charme, notamment un livre sur les femmes turques. Se trouvait à Constantinople lors du séjour qu'y fit Pierre Loti. Elle avait parmi les jeunes femmes musulmanes des amies qu'elle aimait et plaignait : le désir de leur faire du bien à toutes, inspira l'aventure d'où allait sortir les Désenchantées. À travers le voile qu'elle ne releva jamais, de peur d'être reconnue par la suite, Pierre Loti ne put distinguer que vaguement son fin profil, ses yeux et ses sourcils sombres. L'héroïne des Désenchantées, aux cheveux dorés et aux yeux d'aigue marine, est une créature de l'auteur et peut être la personnification de l'idéal de beauté que tout artiste porte en lui. Mais si Marc Hélys n'a point les yeux verts pointillés d'or de Djénane, elle possède ce timbre de voix qui émouvait si étrangement Pierre Loti, et qu'il évoque à plusieurs reprises dans les DÉSENCHANTÉES. »

Le 15 juillet 1926, après avoir longtemps souffert d'un cancer de l'estomac, dont ses enfants lui avaient caché la gravité, Carlos Americo Lera décéda à Paris, sans laisser d'argent à se partager, sa fortune ayant totalement fondue et ses dernières ressources ayant servi à payer ses soins. Son corps fut ramené à Saint-Nazaire pour être déposé le 19 juillet au cimetière de La Briandais avec sa première épouse, (sa plaque mortuaire mentionne qu'il était grand officier de la Légion d'Honneur, mais il était aussi grand cordon de Sainte-Anne de Russie, grand cordon de l'Ordre du Soleil Levant, et du Double Dragon de Chine, et Officier de l'Instruction public (Palmes académiques). Seul sa fille Marguerite, qui l'assista jusqu'à la fin, son fils Ramón avec sa femme et son fils[7], furent présents. Fernando était alors chef du protocole au Ministère des Affaires étrangères à Mexico où Edelmira l’avait rejoint et Carlos Americo "junior" était décédé en 1915[8]. Marie fut invitée à rester chez elle. A partir de ce jours, elle dut subvenir seule à ses besoins financiers, redoublant les traductions de romans feuilletons à paraître dans les quotidiens, dont L'Ouest Éclair. L’argent que lui avait laissé sa mère avait fondu avec les chamboulements économiques de la guerre et la dévaluation du Franc. Elle fut contrainte de déménagea de la rue de Tocqueville au 10 rue de Cadix, dans le 15ème arrondissement, dans un trois pièces dont elle sous-louait une chambre, pour payer l'intégralité de son loyer, à de jeunes personnes qu'elle présentait au propriétaire comme étant des « neveux et nièces » . Le logement était sombre et ne comportait que très peu de meubles. Elle avait aux murs une photographie de la Joconde, au-dessus de la cheminée, un cadre contenant une lettre de remerciement adressée au grand-père Charles Laborde pour l'avoir aidé à monter à bord du navire anglais Bellerophon à Oléron, et la photographie dédicacée de Pierre Loti.

A 65 ans, en 1929, elle donnait des conférences sur la condition et les revendications des femmes à Paris et en province à Ligue patriotique des Françaises, plus importante association féminine de l'époque, dont le but était « la défense de la religion catholique », et qui se déclarer « ennemie du jacobinisme, du socialisme et de la juiverie » et se disait « républicaine ». Elle devint cette même année chroniqueuse pour le Figaro, journal qui faisait depuis plusieurs années écho de ses articles dans Le Correspondant, et abandonna la Revue Française. Elle y débuta en faisait les traductions de brèves de journaux hispanophones, puis eut sa rubrique, La Vie féminine contemporaine, ce qui consistait essentiellement à relater des expositions d'aquarelles, de peintures sur soie ou porcelaine, de travaux d'aiguille, et autres activités où l'on cantonnait les femmes, avec parfois des critiques littéraires de livre écrit par des femmes, un commentaire des revendications politiques féminines, tel que le droit de vote, ou le compte-rendu d'une conférence donnée par une femme. Cette chronique était plutôt superficielle, Marie n'ayant pas de formation de journaliste d'investigation, et se cantonnant à poser des questions d'une convention bourgeoise relativement consternante, même pour l'époque. S'éloigna de plus en plus du féminisme, elle poursuivit sa carrière au Figaro de façon plus ponctuelle à partir de 1932 ; elle avait alors 68 ans et aspirait à prendre sa retraite. Au Figaro, Marie fut dès son embauche un soutien actif des œuvres catholiques des Sœurs Blanches, et de la Maison du Missionnaire fondée à Vichy par le père Wathé, dont le président d'honneur était le président Paul Doumergue.

À l’occasion du dixième anniversaire de la mort de Loti, on inaugura une plaque sur la maison de Saint-Pierre-d’Oléron en septembre 1933, la presse alla rechercher les trois mystificatrices et ne trouva que Marie. Elle raconta le souvenir de sa rencontre déguisée avec Loti, dans lequel repris mot à mot l’argumentaire qu’elle avait donné dans Le secret des Désenchantées pour se justifier :

« […] Ah! nous nous amusions bien devant le désarroi du prestigieux écrivain dont les yeux erraient de l'un à l'autre de ces sombres fantômes, et qui s'écria: « C'est terrible de parler sans voir les visages ! »

Et voilà que quelque chose d'inattendu se produisit. Au moment de nous quitter, Pierre Loti fut pris d'une vive émotion. Il changea de couleur, ses yeux s'embuèrent.

« Ne vous reverrai-je plus ? », demanda-t-il. Notre gaieté s'éteignit...

Dans la cabine-harem du bateau qui nous ramenait à Constantinople, nous restions silencieuses. Il était sincère et nous ne voulions que nous amuser, pensai-je tout haut avec des remords. Eh bien ! faisons- lui vivre un roman, et préparons-lui de jolis souvenirs de ce séjour -peut-être son dernier- à Constantinople.

Mes deux amies m'approuvèrent avec enthousiasme.

[…]

Nos lettres furent écrites avec ferveur, avec sincérité, parfois avec des larmes. Car si nous avons fait vivre à Loti un roman, nous l'avons aussi vécu. »

Marie Lera se dédouana en assurant avoir éprouvé de la douleur lorsqu’elle fit écrire à Loti « Leyla/Djedane » la lettre d’adieu de son personnage, commentant que « l’encre était délayée de [ses] larmes », mais la lettre en question, conservée dans aux Archives de Rochefort, ne comporte aucune trace de pleurs. Les commentaires de la presse furent durs, on ne lui pardonnait pas d'avoir trahi Loti ; certains n'y croyaient pas, défendant le souvenir de Loti, tel l'écrivain Roger Vercel, (1894-1957), qui dans L'Ouest Éclair du 22 juillet 1933, présenta Marie comme une femme qui s'ennuyait dans les représentations consulaires et les ambassades, et affirma : « Quand un écrivain, un poète, se nomme Loti, il peut se permettre de prendre ses personnages où il les trouve, comme le statuaire prend son argile dans le premier trou venu Madame Marc Helys ne fut que l’argile, si elle veut nous faire croire aujourd’hui qu’elle fut, de surcroît, une des émouvantes statues des Désenchantées, personne ne la croira. »

Marie donna en 1935 son manuscrits du Secret des désenchantées à la Bibliothèque Nationale, livre qui fut son best-seller. Aucun des autres ouvrages dont elle fut l'auteur n'eut autant de succès, elle commenta qu'elle n'avait jamais eu le temps d'écrire comme elle aurait voulu le faire, étant obligée de gagner sa vie en faisant des articles. En réalité Marie Lera, nous l'avons écrit plus haut, n'a été obligé de gagner sa vie qu'à partir de 1926, entre son premier livre en 1900 et l'arrêt de sa carrière à la veille de la Seconde-guerre-mondiale, elle fut trop occupée à faire de son existence un roman, et malgré son talent d'écriture, sa seule idée littéraire fut le personnage de Leyla. Elle avoua en 1952 à Anne-Marie Chiaramonti-Beauvais que « que cette liaison, absolument platonique et surtout épistolaire, avait été la grande aventure de sa vie, et que si elle pouvait le revivre, elle voudrait qu’elle fût la même ». Et quand on l'interrogea à cette époque à propos de son engagement pour le féminisme, elle nia l’avoir été, se désignant comme « une traditionaliste » qui n'avait appartenu à « aucun mouvement ou groupe ».