On l’oublie trop souvent, Saint-Nazaire, au temps où il était encore un port de voyage et de commerce, était une ville d’une telle importance qu’elle était le siège de plusieurs consulats. Dès 1857, la Prusse et le royaume de Suède-et-Norvège, eurent leurs représentants, rejoints par l’Espagne en 1859, etc.

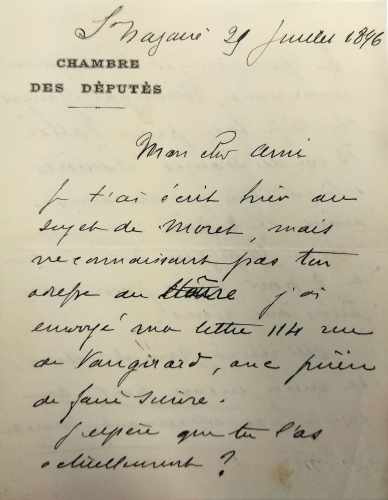

En 1939, il restait encore dix-neuf représentations consulaires en notre cité, et parmi celle-ci, le Mexique était la seule nation à avoir conservé en permanence son consulat depuis son ouverture en 1866[1]. Parmi les différents envoyés ayant reçu leur exequatur, deux ont la particularité d’être père et fils : Carlo Americo Lera Macías, et Ramón Lera Borrell.

Le nom de Lera[2] résonne encore pour les Nazairiens, et n’est pas inconnu de l’ensemble des lecteurs de ce Blog ou de la Revue Histoire & Patrimoine ; en effet, Marc Hélys[3], en réalité Marie-Hortense Héliard, fut la seconde épouse de Carlos Américo. Après avoir fait le portrait de cette étonnante personnalité, parlons un peu plus des Lera, famille qui se consacra à la diplomatie, et qui reste attachée à Saint-Nazaire[4].

Carlos Americo Lera Macías

Carlos Americo Lera Macias, en 1910 en uniforme d’ambassadeur, portant, à sa droite, la médaille commémorative du traité commercial de 1909, la plaque de l’Ordre de Sainte-Anne, la plaque de l’Ordre de la Légion d’honneur ; en travers, le cordon de l’Ordre de Sainte-Anne ; à sa gauche : la croix d’officier de l’Ordre de la Légion d’honneur, la plaque de l’Ordre du Soleil Levant, la plaque de l’Ordre du Double Dragon. (Collection famille Lera)

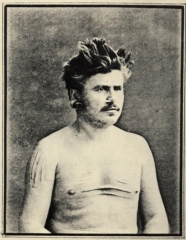

Carlos Americo Lera Macías naquit espagnol à La Havane le 4 novembre 1855, à l’époque où Cuba était encore colonie esclavagiste4[5] de la reine Isabelle II. Ses parents, Fernando Lera et Elvira Macías, originaires de Valladolid, ne nous sont connus que de nom, et semblent être arrivés à Cuba peu avant sa naissance[6]. Son enfance est un mystère, la lecture des courriers de ses enfants nous laisse penser qu’il n’en avait jamais parlé. Carlos Americo, père doux et aimant, ami fidèle et dévoué, était un homme secret, à la vie intérieure forte ; un homme charismatique et intimidant, auquel on n’osait poser de question et qui pouvait se montrer abrupt si cela touchait à son intimité.

Jeune, c’était un homme brun, mince, mesurant 1 m 60, aux yeux myosotis, et pourvu d’un magnétisme propre aux créoles hidalgos, qualité qui, même âgé, blanchi et dégarni, ne laissait pas les femmes indifférentes, et maintenait une distance de respect chez les hommes, persuadés d’avoir à faire à un grand seigneur de la race des guépards dépeinte par Lampadousa[7].

Diplômé en droit civil et canonique à l’université de La Havane en avril 1875, il partit à Madrid pour se former en droit international, où, dans la chambre qu’il occupait, il nourrissait chaque soir une souris avec un reliquat de son dessert[8].

Son nouveau diplôme en poche, il rentra en 1877 à La Havane, où il y épousa au début de l’année 1878 une Mexicaine, Edelmira Borrel Borrá, née à Guanajuato en 1855, fille de Ramón Borrell Can, entrepreneur en fournitures militaires, et d’Edelmira Borrás Many[9].

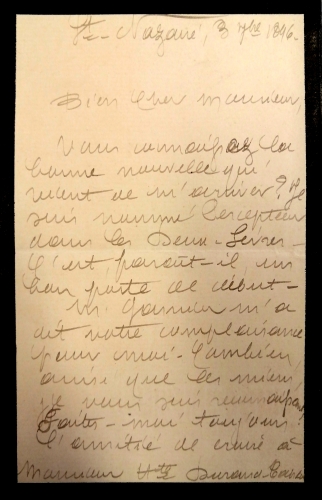

Empreinte du tampon du consulat du Mexique à Saint-Nazaire, en 1899. (Collection Joëlle Bontempelli)

Ce mariage fit que le gouvernement mexicain le sollicita comme avocat pour le défendre dans le cadre d’un procès avec la couronne d’Espagne. Carlos Americo gagna le procès en 1879, et fut rapidement victime de représailles de la part des autorités espagnoles mécontentes, qui finirent par le bannir de l’île avec son épouse enceinte, et leur premier fils, Carlos Americo, dit Carlos, né à La Havane 8 novembre 1878. Carlos Americo Lera partit pour le Mexique avec sa famille, où il réclama auprès d’Ignacio Mariscal, (1829-1910), secrétaire aux affaires étrangères, les honoraires qui ne lui avaient pas été payés par le gouvernement mexicain.

Ignacio Mariscal le fit engager comme avocat-conseil au ministère. Naquirent alors à Mexico deux autres fils : Ramón Federico, le 3 mai 1880, et Fernando, le 11 février 1882, ainsi qu'une fille, María-Edelmira-Delfina-Elena, qui naquit le 28 septembre 1883, mais elle décéda le 16 avril 1884 à Mexico.

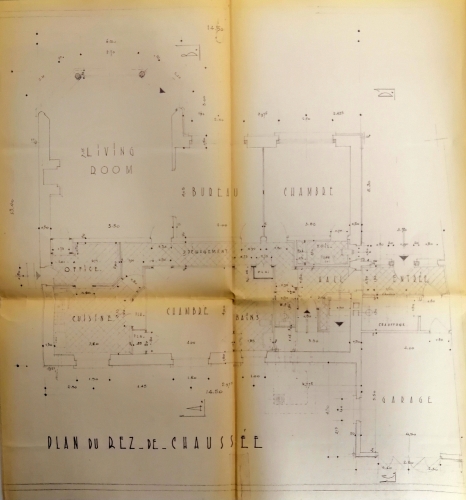

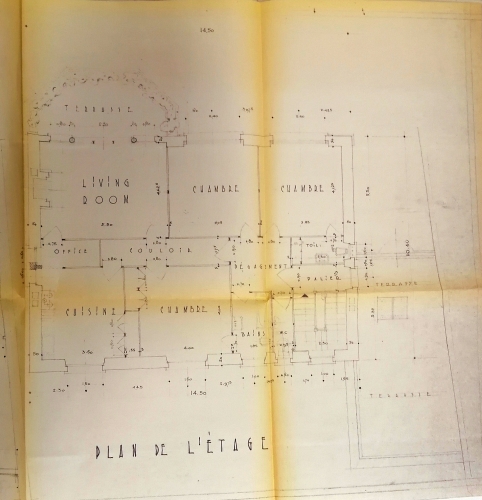

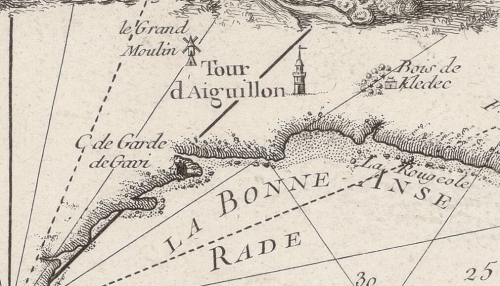

Le 4 février 1884, Carlos Americo reçut l’exequatur de consul des États Unis du Mexique, à Saint-Nazaire. Il s'y établit en mais, et prit un appartement rue de Villès-Martin (avenue Général de Gaulle), la rue à la mode, et loua, comme tous les membres de la bonne société nazairienne, une villa sur la corniche, à Bonne Anse.

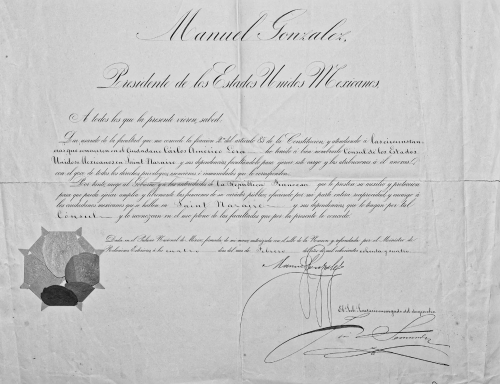

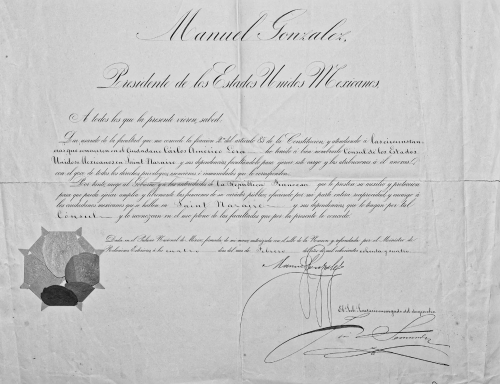

Lettre d’exequatur de Carlos Americo Lera Macias comme consul des États-Unis du Mexique en date du 4 février 1884. (Collection Joëlle Bontempelli)

Edelmira, gravement malade depuis son arrivée (probablement de la tuberculose), fut à nouveau enceinte, elle accoucha le 26 mai 1885 à Saint-Nazaire, d’une fille, Edelmira-Delfina-Amelia.

L’accouchement se passa très mal, Edelmira Borrel Lera resta entre la vie et la mort durant un mois. Elle décéda le 26 juin 1885 et fut inhumée au cimetière de La Briandais. Carlos Americo fut si perturbé par cette situation, qu’il en oublia de déclarer la naissance de sa fille à l’état civil. Il fallut un jugement du tribunal civil de Saint-Nazaire, en date de 28 juin 1901, pour qu’un acte de constatation de naissance soit constitué le 21 juillet 1901 sur le registre des naissances de 1901, avec ajout en marge dans le registre de 1885, entre deux déclarations, constituant dans nos registres un exemple fort curieux d’insertion. L’enfant garda aussi en famille le surnom de « Bébé ».

Parmi les gens que Carlos Americo Lera fréquentait, il y avait les avocats de Saint-Nazaire, dont Aristide Briand, qui venait à Bonne Anse jouer au billard, mais aussi les capitaines au long court de la Compagnie Général Transatlantique. L’un d’eux, François Héliard (Granville, 26 juillet 1829 – Saint-Nazaire, 16 mars 1901), un Normand qui avait épousé une Nazairienne, Marie-Philomène Laborde (Saint-Nazaire, 15 août 1836 - Saint-Nazaire, 2 mars 1918)[10]. Le capitaine Héliard lui donna en mariage sa fille aînée, Marie-Hortense, beauté, châtain aux yeux noisette, menue, mesurant 1 m 55, qui avait écarté pour Carlos Americo la foule de ses prétendants. Depuis plusieurs mois, ils étaient subjugués mutuellement l’un par l’autre.

Ce second mariage eut lieu à Saint-Nazaire le 10 août 1886. Le témoin de Carlos Americo fut son beau-frère, Frederico Borrell, âgé de 22 ans, sous-lieutenant de cavalerie de l’armée mexicaine, chancelier du consulat du Mexique à Saint-Nazaire[11]. Le nouveau couple fut le plus en vue de la ville. Mais Marie avait des ambitions mondaines, et persuada Carlos Americo de prendre demeure à Nantes, rue Gigant. Tant pis s’il fallait pour lui prendre le train pour le consulat de Saint-Nazaire, et y demeurer certaines nuits. C’est à Nantes que naquit leur fille, Marguerite-Marie-Amélie, le 5 novembre 1888, envers qui, Marie n’eut jamais la fibre maternelle, moins encore envers les enfants de son époux, même si, à sa décharge, les mères de la bourgeoisie ne s’occupaient pas en personne de leurs enfants en ce temps-là.

Le 6 novembre 1890, Carlos Americo Lera fut promu secrétaire d’ambassade de première classe au Guatemala. L’arrivée dans ce pays, avec sa famille, manqua de tourner au drame.

Débarqués au port de Puerto Barrios, en étant mis dans des filets de cordes tels des bagages afin d’atteindre le quai, ils furent attaqués sur la route qui les conduisait à Nueva Guatemala de la Asunción, la capitale, par une bande armée qui se disait nationaliste, et qui cultivait cette haine envers les Mexicains, née de l’annexion que ce pays avait fait du Guatemala de 1821 à 1839. Ils ne durent leur salut qu’à l’arrivée de la troupe d’honneur venue de la capitale à leur rencontre[12].

Marguerite, qui n’avait que deux ans, fut si marquée par l’événement, qu’à plus de 90 ans, elle se souvenait avec exactitude et émotion de la chaleur du corps de sa mère contre laquelle elle s’était réfugiée[13]. Carlos Americo fut nommé chargé d’affaires du Mexique pour l’Amérique centrale le 6 septembre 1891. Le 12 août 1893, il devint secrétaire d’ambassade de première classe et chargé d’affaires à Rome. Le 14 novembre 1894, il fut rappelé de son poste à Rome pour devenir député le 14 décembre 1894 au Parlement mexicain. Il s'y rendit avec ses enfants, son épouse, la plus jeune sœur de celle-ci, Amélie Héliard, qui avait des problèmes relationnels avec sa mère. Ses fils furent renvoyés en novembre à bord du Normandie à Saint-Nazaire pour y poursuivre leurs études le 24 novembre 1894. Carlos fut nommé secrétaire privé d’Ignacio Mariscal, le 18 décembre 1895. Marie ne se plaisait pas au Mexique, elle fit de nombreuses bourdes par méconnaissance de la langue espagnole. À un dîner officiel, elle se trouva placée à la droite du Président José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, (Oaxaca, 15 septembre 1830 à - Paris, 2 juillet 1915), et pensant lui montrer son savoir, alors que celui-ci parlait parfaitement le français, elle l’entretint dans la langue de Cervantes. De l’autre côté de la table, Carlos Americo lui donna des signes du pied, mais n’y prêta pas attention. À la fin du repas, Carlos Americo s’approcha d’elle et dit : « Sais-tu que tu as fait ? Tu as tutoyé le président pendant tout le repas ». Heureusement, ce dernier, homme du monde, n’en avait pas fait remarque[14].

L’entente dans le couple se dégrada, Marie devenant impossible. Un jour, elle prit la fuite, laissant Marguerite à son époux, et rentra en France. Elle prétendit à sa famille que sa sœur Amélie avait séduite Carlos, ce qui était faux, et fit que la pauvre Amélie ne revit jamais son père, et ne revit sa mère que sur son lit de mort. En réalité le secret était impossible à révéler : elle avait pris conscience de son homosexualité. Catholiques tous deux pratiquant, ils ne divorcèrent jamais ; Carlos Americo versa une pension à son épouse, et elle usa et abusa de son passeport diplomatique pour mener une vie aventureuse dont nous avons donné les détails dans le numéro précédent, ne venant rendre visite à sa fille que quelques jours par an.

Resté à Mexico, Carlos Americo s’activa pour inciter Cuba, en révolte contre le gouvernement de Madrid, à s’unir au Mexique, allant jusqu’à suggérer au Congrès de procéder à une annexion. Il publia un livre intitulé « Cuba mexicana » en 1896, dans lequel il fit la liste des avantages à la fusion des deux pays. À nouveau chargé d’affaires pour l’Amérique centrale en septembre 1896 en résidence au Guatemala ; il s’y établit avec Edelmira, ayant envoyé Marguerite un temps chez ses grands-parents maternels à Saint-Nazaire, et placé ses fils en pensions dans la même ville, afin qu’ils puissent poursuivre leurs études.

Au Guatemala, Carlos Americo eut une aventure avec une femme mariée, qui fit que le Gouvernement guatémaltèque demanda au Gouvernement mexicain de le rappeler, ce qui ne fut pas exécuté[15]. Au contraire, le 24 décembre 1897, il fut promu ministre résidant au Guatemala ; le 19 février 1899, il devint ministre à Tokyo, puis à partir de mai 1904 ministre plénipotentiaire.

Il fut aussi ministre plénipotentiaire auprès de l’empereur Yixin à Pékin en août 1904, mais resté en résidence à Tokyo, il assura cette fonction jusqu’en octobre 1905, la légation ayant été confiée au chargé d’affaires Moricio Wolheim.

Durant ce double emploi, il passait par le port de Shanghaï afin de se rendre à Pékin. Appréciant les spectacles de cirque, il profita de l’un de ses voyages pour assister à un spectacle sous chapiteaux. À l’entracte, il sortit fumer une cigarette. Retournant à sa place, il se perdit dans ses pensées, et ne réalisa pas qu’il entra sur la piste, il ne réalisa sa distraction qu’à l’instant où les gens mirent à applaudir, pensant que le spectacle reprenait[16].

Il publia à Tokyo, en 1903, « Nacionales Por Naturalización », et, en 1905, « Primera relaciones sociales entre el Japon y Espana tocantes a Mexico ». Il quitta sa fonction de ministre au Japon le 1er février 1907, étant nommé ambassadeur auprès de Leurs Majestés l’empereur Nicolas II de Russie à Saint-Pétersbourg. Il se rendit dans la capitale impériale en empruntant le Transsibérien, dans un voyage de onze jours. Son appartement de Saint-Pétersbourg nous est connu par les photographies qu’il en fit faire, suivant alors la mode locale en cours dans le milieu diplomatique. C’est un intéressant témoignage, tenant en huit vues intérieures, qui nous montre sa collection de meubles chinois et japonais, mais aussi de portraits officiels[17].

Carlos Americo négocia, en août 1909, la convention commerciale et maritime entre le Mexique et la Russie, qui fut signée le 2 octobre 1909[18].

En 1910, le Mexique fut pris dans une tourmente révolutionnaire et de tentative de coup d’État, qui déboucha sur le départ en exil en France du président Porfirio Díaz qui préféra éviter une guerre civile. Francisco Ignacio Madero González (Parras, 30 octobre 1873 – Mexico, le 22 février 1913), décida de le démettre de ses fonctions 26 juillet 1912.

Il tenta à la suite de l’assassinat de Madero González, de récupérer un poste diplomatique, mais José Victoriano Huerta Márquez (Jalisco, 22 décembre 1850, - El Paso Texas, 13 janvier 1916), éphémère nouveau président, se disputa avec lui. Carlos Americo se cacha dans Mexico, puis, au bout de quelques jours, prit la fuite vers Veracruz, où il embarqua sur un cargo[19]. Il loua le château de Sainte-Marie à Cormeray, où il s’y déplut fortement, n’ayant vécu que dans des villes. Devenu bougon, il commentait « en grommelant » que la seule activité qui était possible à Sainte-Marie était « jouer à la plume »[20]. Son exil dura jusqu’en 1915. Son fils ainé, Carlos, étant mourant de la tuberculose, il s’installa avec ses filles au Lutétia. Après la mort de Carlos, il loua un appartement au 21 rue Ferdinand Fabre dans le 15e arrondissement. Sa situation financière se dégrada, la dévaluation du Franc, l’inflation d’après-guerre, et un train de vie trop luxueux, l’entretien de son épouse qu’il s’obstinait à poursuivre, avaient épuisé ses ressources. Il tomba alors malade. Un cancer de l’estomac le fit souffrir durant des années, l’obligeant à subir plusieurs opérations. Edelmira et Marguerite se mirent à travailler. Les relations de leur père leur permirent de trouver en 1921 un emploi à la Commission d’application des traités de paix. Edelmira y resta jusqu’en 1923, année où elle partir vivre à New York ; Marguerite y travailla jusqu’en 1925.

Mais les revenus étaient insuffisants, la santé de leur père nécessitait des frais importants, aussi, Marguerite se mit à confectionner des bijoux fantaisie, qu’elle vendait à ses amies plus fortunées qu’elle. Carlos Americo s’en aperçut et se fâcha. Marguerite lui répondit « mais comment pensez-vous que nous puissions manger ? » Carlos Americo vivait à la fin de sa vie dans son propre univers, et ses enfants l’y entretenaient. Il se consacra à l’écriture de nouvelles, publiées dans La Revue mondiale, à l’action se déroulant en Chine : Le Fong-Choué, 15 mai 1924 ; Lieou-yen chez les barbares, 1er septembre 1924 ; L’Ile du Bonheur céleste, 1er décembre 1924 ; Les Déboires de Ning-Ling, 15 juin 1925 ; Un dieu bien servi, 1er juillet 1925 ; Des barbares dialoguent, 1er octobre 1925 ; Un mort tombé du Ciel, 1er août 1925 ; Entretiens sous le Chaume, 15 septembre 1925.

Il ignora jusqu’au bout la réalité de son cancer ; une lettre bouleversante de Marguerite à son neveu Robert, fils de son frère décédé Carlos, en date du 20 mai 1926, nous apprend qu’il ne réalisait pas qu’il était mourant alors qu’il était déjà alité depuis des semaines. Le 15 juillet 1926, il décéda à son domicile parisien. Son corps fut ramené à Saint-Nazaire. Une messe eut lieu en l’église Saint-Nazaire, en présence du corps diplomatique. Le consul de Belgique, Henri Gustin-Stoll ; celui cumulant Danemark, Guatemala, Portugal et République dominicaine, Max La Touche ; et le consul de Cuba, Luis Valdes Roigt, doyen du corps diplomatique nazairien, tinrent les cordons du poêle, suivit d’une foule immense.

De la famille n’était présente que Marguerite, qui assista son père jusqu’au bout, avec Ramón, son épouse, leur fils, et leur neveu Robert, fils de feu Carlos, qui chaque année venait de Lyon passer ses vacances à Saint-Nazaire. Fernando vivait à Mexico, et Edelmira à New York. On le plaça dans le caveau qu’il avait fait construire à La Briandais, où l’attendait sa première épouse.

Sa plaque mortuaire mentionne qu’il était grand officier de la Légion d’honneur, mais il était aussi grand cordon de Sainte-Anne de Russie, grand cordon de l’Ordre du Soleil Levant, et du Double Dragon de Chine, et Officier de l’Instruction publique (Palmes académiques).

Carlos Americo Lera Borrell

Carlos Americo Lera Borrell (La Havane, 8 novembre 1878 - Paris, 18 juin 1915) passa son baccalauréat à Saint-Nazaire en août 1899, fut comme son père avocat. Nommé consul à Lyon de 1904 à 1908, il s’y maria avec Henriette-Alphonsine Lavenir (Lyon, 12 décembre 1888 - Lyon, 16 septembre 1969), dont il eut un fils, Roberto Lera Lavenir (Lyon, 20 août 1909 - Lozanne [du Rhône], le 10 avril 1992). Tuberculeux, il était en fonction à Paris quand son état s’aggrava durant l’année 1915. Il était officier de l’Ordre du Nichan Iftikhar (Tunisie), officier de l’Instruction publique.

Roberto Lera Lavenir, son fils, dit « Bobby » homme doux et artiste, très attaché à sa famille, qui fut le lien constant entre les différents cousins éparpillés à travers le monde, se maria avec Gabrielle Versaud, dont il eut Danielle, Lera-Versaud (Villefranche sur Saône, 27 octobre 1939 - 4 juin 2015), épouse de Gérard Dubault, (décédé le 16 décembre 2013). Il divorça en 1954, puis se maria avec Odette-Simone Violet (Lyon, 10 juin 1925 - Chambéry, 8 septembre 1985), dont il eut deux filles, Joëlle et Christine.

Ramón Federico Lera Borrell

Ramón Federico, né à Mexico le 13 mai 1880, fut consul du Mexique à Kobé, à Yokohama, à Brême de 1909 à 1915, où il eut à charge les affaires françaises au début de la Première Guerre mondiale. Il accorda des passeports mexicains aux Français établis dans le district de Brême, afin qu’ils puissent fuir l’Empire allemand. Le gouvernement français le décora en remerciement de la Légion d’honneur.

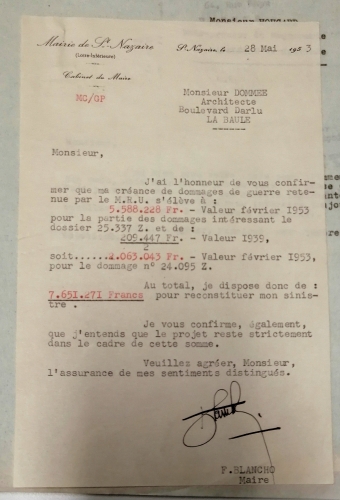

Il fut ensuite consul à Saint-Nazaire de mars 1923 à novembre 1927, à Beyrouth, puis à nouveau à Saint-Nazaire de 1931 à 1939. De la fratrie, il était probablement le plus pudique, devant maladroitement cassant avec ses proches. À Saint-Nazaire, il habitait au 27 rue de l’Océan (actuelle rue Vincent Auriol), à l’angle de la place Carno (Quatre Horloges), au premier étage d’un immeuble, dont le balcon filant donnait sur le Grand Café.

Il avait épousé la fille d’un industriel, Suzanne Buchy (Mulhouse, 15 décembre 1889 – Saint-Nazaire, 27 octobre 1932). Marguerite la décrivit en 1977 comme étant sa meilleure amie, « pleine de sensibilité et de cœur, d’une timidité maladive (du moins entre 17 et 25 ans) plus tard elle semble avoir pris plus d’assurance »[21] , et issue d’une famille qui « était un exemple de bonne entente, d’amour et de droiture »[22]. C’est par l’intermédiaire de sa sœur Marguerite que Ramón en fit connaissance, durant un séjour à Saint-Pétersbourg. Son décès prématuré fut un drame pour son époux et son fils, mais entraina aussi une brouille définitive avec Marguerite, dont les tenants et aboutissants ne sont pas connus, mais qui marqua la famille. Remarié avec Lisette Gouret, il se réfugia au Mexique en 1940, où il pris la direction de l'Hôtel Fundición à .Zimapán, où il décéda d'une crise cardiaque le 15 novembre 1943. Il fut le père d’Enrique Lera Buchy (Brême, 19 octobre 1910 - Saint-Nazaire, 5 avril 1997), pédiatre, homme aussi charismatique que l’était son grand-père, dont il avait hérité plusieurs traits de caractère, doté d’un humour féroce, qui pouvait d’une phrase laisser son interlocuteur K.O. Après des études de médecine à la Pitié-Salpêtrière à Paris, s’établit à Mexico en 1937, Enrique se maria cinq fois. De sa première union avec Marie-Georgette Moret (Saint-Nazaire 22 septembre 1911 – Montréal 2002), fille d’un lieutenant de vaisseau, le 9 février 1937 à Paris, naquit Mary. Sa cinquième épouse fut Marion Frey (1945-1982), finlandaise, fille de diplomate, rencontrée au Mexique, dont il eut : une fille, Annette, traductrice-interprète, et un fils : Enrique Rodolfo Lera Frey (Mexico, 18 mars 1968 – Saint-Nazaire, 4 mai 2018), qui fut traducteur et écrivain public à Saint-Nazaire. Dans les années 1970, la situation au Mexique devenant inconfortable, Marion persuada son époux de s’établir à Saint-Nazaire auquel elle trouvait les charmes des lumières et architectures des cités balnéaires de Finlande.

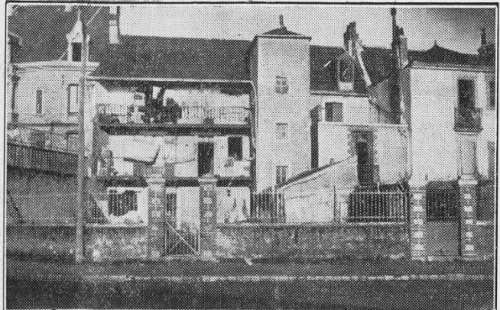

L'Hôtel Fundición à Zimapán dans l'Etat d'Hidalgo

Fernando Lera Borrell

Fernando, né à Mexico le 11 février 1882, fut avocat comme son père. Il fut secrétaire de la légation du Mexique à Tokyo en 1907, puis, en 1915, à Oslo. Il dut avancer les frais du voyage et traverser l’Allemagne pour gagner la Norvège. Il s’arrangea avec le journal Le Progrès pour la prise en charge de ses frais en échange d’articles décrivant cette traversée. Il s’amusa à envoyer « une série d’interminables articles tous fabriqués par lui suivant son imagination en y intercalant les renseignements qu’il avait obtenus du consul d’Espagne à Berlin »[23].

[ajout du 31 octobre 2023] D'après l'Instituto de Investigaciones Históricas -Universidad Nacional Autónoma de México , il épousa en Norvège Nydia Díaz Legizamón, née en 1896, dont il eut un enfant, mais aucun document concernant ce mariage et cette naissance ne figurent dans les archives familiales. [fin de l'ajout]

Il fut promu ministre du Mexique à Stockholm de 1918 à 1919. En 1921, il reçut la Légion d’honneur, et devint chef du protocole au Ministère des Affaires étrangères à Mexico. À la suite de l’assassinat du général Alvaro Obregón, président du Mexique, le 17 juillet 1928, il quitta la diplomatie et fonda son cabinet d’avocat en association avec Jerónimo Diaz. Il fut chargé plusieurs fois de défendre le Mexique dans des procès internationaux, et aussi le représenter à La Commission interaméricaine en février 1931.

Homme méticuleux, il avait eu charge de gérer les différents procès qui avaient fait suite au décès d’un frère de sa mère, puis avait géré sur place les avoirs de cet héritage, qui se composait d’actions et d’immeubles datant de l’époque coloniale répartie entre les différents cousins.

Par-delà l’océan, il veilla sur son neveu Roberto, sans jamais le revoir depuis qu’ils s’étaient sa discrétion était proverbiale, et son intimité mystérieuse. Il est décédé à Mexico le 14 août

- Ramón se rendit au Mexique pour régler sa succession et reprendre la gestion des avoirs familiaux.

Edelmira Lera Borrell, madame Ernest E. Beauvais

Edelmira-Delfina-Amelia Lera Borrell, surnommée « Bébé » née à Saint-Nazaire le 26 mai 1885, et à propos de laquelle nous avons déjà donné de nombreux détails, avait quitté le domicile paternel en 1923 pour s’établir à New York, où elle travailla pour la légation française, en 1940. Depuis Manhattan, elle entretenait des relations épistolières avec le reste de sa famille de façon décousue, tout en le leur reprochant, à chaque courrier qu’ils ne lui écrivaient.

D’après son frère Fernando, qui lui rendit visite en 1930, elle était très prise par sa vie mondaine.

À la fois indépendante et très conservatrice dans ses principes, elle épousa, en 1943, un capitaine de la marine marchande des États-Unis d’Amérique, Ernest E. Beauvais, et s’établit à New Bedford dans le Massachusetts. Veuve en avril 1959, elle prit pension dans une famille, et refusa en 1962 la proposition de sa sœur à venir s’établir chez elle à Genève, se considérant trop âgée pour quitter ses habitudes étasuniennes, ce qui fit commenter Marguerite, à la fois soulagée du refus, et rageuse, que sa sœur considéra « l’Europe [comme] un repaire de bandits »[24]. Elle décéda en octobre 1974 à New

Bedford.

Marguerite Lera Héliard, baronne Eynard

Marguerite-Marie-Amélie, dite « Guiguitte », née à Nantes le 5 novembre 1888, est la personnalité la plus contrastée de la famille Lera.

Elle fut traumatisée par l’abandon par sa mère, créature perverse et narcissique, qui ne réapparaissait que ponctuellement que pour jouer la comédie de la maman qui pense à sa petite, mais qui est trop égoïste et indifférente pour avoir de vrais sentiments maternels, et n’était là que pour le plaisir de provoquer des pleurs et du stress à son époux qu’elle calomniait sans raison, pour le plaisir d’être méchante. Marguerite développa un caractère d’amour exclusif, exprimé par un attachement viscéral à certains êtres choisis. Les premiers furent son père auquel elle se dévoua jusqu’au bout, avec une admiration de petite-fille émerveillée et respectueuse ; ses frères et sa soeur, avec lesquelles elle avait, ou pensait avoir, un amour fusionnel, et qu’elle prolongea à ses neveux. Cette attitude se transporta par la suite sur ses amitiés, ayant l’attitude de l’exclusivité de la relation et du dévouement amical au-delà du raisonnable. Le problème avec ce genre de caractère est qu’ils ne supportent pas le moindre signe de fléchissement de l’idéalisation qu’ils se font de la relation affective. Cela fait des gens entiers, parfois manichéens dans leurs raisonnements, ce qui, chez Marguerite, était épaissi par l’art du drame latino-américain et l’art breton de l’abordage en cuirassé celui qui a le tort d’avoir endossé la tenue de l’ennemie. Il en résultait un sentiment d’injustice de sa part dès qu’un différend nuisait à la bonne entente, ce qui provoquait une fâcherie définitive, et une haine viscérale. Elle se fâcha plusieurs fois avec sa fratrie après le décès de leur père, et définitivement en 1932 avec Ramón au moment du décès de son épouse, fâcherie qui s’étendit à son neveu Enrique. Seul son frère Carlos conserva dans sa mémoire une image idéale.

Nous devons cependant lui reconnaître que fléchie par son neveu Roberto et une approche de l’épouse d’Enrique en 1977, elle avait invité à séjourner chez elle sa petite nièce Annette qui faisait des études de traductrice interprète, mais cela ne se réalisa jamais. Elle tendait ainsi une main par principe vers les gens avec lesquels elle s’était fâchée ; ainsi, en 1961, elle proposa à sa sœur de quitter les États-Unis pour venir vivre chez elle, mais « en espérant quand même qu’elle refuse... mais elle aurait pu ne rien dire ! »[25].

Ce type de caractère est d’autant plus déstabilisant qu’il est aussi associé à une capacité à être ultra conventionnelle, tout en pratiquant l’autodérision[26] et en faisant preuve d’attitudes fantasques. Ainsi, d’un côté, Marguerite, nous l’avons écrit, n’hésita pas à rompre avec les usages du milieu dont elle était issue en travaillant et aussi en fabriquant dans sa chambre des bijoux fantaisies qu’elle vendait à ses amies et relations, pour pourvoir aux besoins de son père, dont elle fut la garde malade, à Paris, mais déjà, plus jeune, à Saint-Pétersbourg, elle secondait son père comme maitresse de maison, se pliait au cérémonial de cour en assistant au mariage de la grande-duchesse Maria Pavlovna avec le prince Guillaume de Suède, duc de Sudmeranie, le 20 avril 1908, ou en étant présentée le 13 mai 1910[27] à l’impératrice douairière, avec les trois révérences d’usage à exécuter depuis son entrée, jusqu’au trône, mais elle trouva le moyen un jour de cérémonie d’enjamber un balcon pour aller rejoindre ses frères qu’on avait placés dans une pièce différente.

Plus âgée, elle rapporta un jour dans son appartement des grenouilles, pour lesquelles elle demanda aux enfants du quartier du lui apporter des mouches, et pour ses 90 ans fit réaliser des pochettes chargées de sa photographie d’identité, tout en rappelant, tant par son maintien, que par quelques allusions qu’elle était fille d’ambassadeur et baronne.

Femme extraordinaire que Marguerite, autant détestée qu’aimée, qui épousa le 6 septembre 1930, à Genève, le baron Eynard, dandy et « homme à femmes », qui avait l’âgé d’être son père, mais qu’elle sut stabiliser avec son caractère d’amoureuse exclusive et dévouée, si ce n’est soumise.

Camille Alois Eynard, né à Dresde le 2 juillet 1864, était issu d’une famille noble auvergnate passée en Suisse au moment de la révocation de l’édit de Nantes, dont la filiation remonte à un compagnon d’armes de François Ier à Marignan.

Vers 1830, son grand-père s’était établi à Dresde, où il avait fait enregistrer ses lettres de noblesse en 1840 afin que son fils puisse entrer à l’école militaire. Le père de Camille avait fait sa carrière dans l’armée, et reçu en 1863 le titre héréditaire de baron[28].

Camille avait été lui-même officier de cavalerie, il avait été marié trois fois, avait divorcé deux fois et était une fois veuf d’une Etasunienne dont il avait un fils et une fille alors majeurs.

Il était riche au moment de sa rencontre avec Marguerite, mais il avait perdu presque toute sa fortune placée par son père dans une banque allemande, qui fit faillite. À la majorité de ses enfants, la fortune de feu son épouse devant leur revenir, il avait alors géré au mieux ces avoirs, renflouant sa trésorerie en vendant notamment son château de Combertault.

Ils se rencontrèrent à Paris, mais Gabriel, le fils de Camille, ne fut pas content que son père s’entichât d’une femme plus jeune que lui, jamais mariée malgré ses 46 ans, et qui plus est sans fortune. Il se montra immédiatement désagréable avec elle, et du haut de ses 22 ans, la rencontrant pour la première fois, il lui demanda abruptement :

– « Quel âge avez-vous, madame ?

– Le même âge que vous, monsieur », lui répondit

Marguerite avec acidité.

Au grand dam de Gabriel, l’Amour ne se tarit jamais entre Camille et Marguerite.

Ils s’établirent à Genève, et Camille acheta pour elle à Menton, la villa « Zezette », où ils reçurent leurs familles respectives et leurs relations mondaines. Ils n’eurent pas d’enfant, mais Marguerite endossa pour les fils de sa belle-fille, Suzanne-Marie-Antoinette Eynard (Château de Combertault 9 octobre 1909 - Genève, 8 décembre 1998), épouse d’André Pierre Fontana, président de la Cour de justice à Genève, le rôle de grand-mère de substitution, devenant pour eux « Mamita»[29], et leur laissant de merveilleux souvenirs, tous comme elle en laissa aux filles de son neveu Robert.

A la naissance d’Adalbert Fontana, en 1932, elle lui adressa une carte postale commençant par :

« Voici, mon chéri, la première carte de ta vie. Je voulais qu’elle te soit envoyée par ton grand-père et par ta " Mamita " qui t’aiment tendrement sans te connaitre. Quand tu la verras plus tard, tu trouveras que les femmes avaient de drôles de mots l’année de ta naissance. »

La Seconde Guerre mondiale fit perdre à Camille ses derniers avoirs. Devenu fortement malade, il nécessita des soins constants prodigués par son épouse, qui se remit, comme au temps de la maladie de son père, à confectionner et à vendre des bijoux fantaisie. Camille décéda à Genève le 27 août 1942, laissant Marguerite dans un grand désarroi affectif, et une situation financière délicate. Elle fut contrainte à vendre la villa de Menton alors occupée, obtenant du notaire que le contenu soit déposé en garde-meuble, mais celui-ci fut pillé. Elle conserva cependant suffisamment de relations à Menton pour pouvoir y séjourner chaque été chez des amis jusque dans les années 1980.

Elle devint traductrice aux bureaux genevois de l’O.N.U., puis professeur de français pour adultes, menant une vie modeste, mais confortable. Marguerite eut à s’occuper de sa mère, vivant à Paris, rue de Cadix. Devenue aveugle vers 1950, cette femme, dont elle rechercha toujours un signe d’amour, lui infligeait une caresse entre quatre coups de griffes. Ne pouvant plus la laisser seule, elle fut contrainte de la placer dans une institution religieuse à Bron, à côté de Lyon, afin de ne pas être trop loin d’elle, mais suffisamment pour ne pas avoir la possibilité de la voir régulièrement.

Marguerite ne parlait jamais, mais continua à en faire entretenir et fleurir la tombe à Bron. Un jour, elle fit au petit-fils de son époux, Adalbert Fontana, le commentaire qu’elle voulait vivre plus longtemps qu’elle. Or, sa mère était décédée à l’âge de 98 ans.

Entrée dans une maison de retraite de la ville de Genève, le Val Fleuri, elle y gagna son pari en y fêtant ses 100 ans. La ville de Genève a pour habitude de demander à ses centenaires ce qu’ils désirent pour l’occasion, et traditionnellement on les pousse à demander un fauteuil, mais Marguerite, à la grande surprise des autorités, demanda une caisse de champagne. Elle savait encore par cœur réciter l’acte premier d’Athalie de Racine. Elle décéda le 22 janvier 1989. Un grand nombre de ses anciens élèvent suivirent son convoi funèbre. Elle légua son corps à la science.

[1] A propos des représentations consulaires à Saint-Nazaire lire : http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2019/04/08/consuls-et-vice-consuls-nazairiens-6142257.html

[2] Précisons ici, pour les non-hispanophones, que le nom se prononce « léra », en roulant le R.

[3] A propos de Marc Hélys : http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2019/04/04/marie-lera-saint-nazaire-iyi-ak%C5%9Famlar-6141565.html

[4] Cet article, publié initialement dans el numéro 98 de la Revue Histoire & Patrimoine, a été possible grâce à l’amabilité et aux minutieuses recherches en leurs archives et souvenirs, de mesdames Annette Lera et Joëlle Bontempelli, ainsi que de monsieur Adalbert Fontana, qui nous ont fait copie de nombreux documents officiels et intimes, et à qui nous adressons encore une fois nos remerciements.

[5] Ce n’est qu’en 1886 qu’il y fut supprimé.

[6] Lettre de Marguerite Lera, baronne Eynard, en date du 5 mai 1977, et recherches généalogiques personnelles.

[7] Exemple de son éducation aristocratique : pour choisir un cuisinier, il lui faisait réaliser une omelette, partant du principe que celui qui sait sublimer ce qui est en soit le plus simple, mérite son emploi.

[8] Souvenirs de famille, manuscrit du docteur Enrique Lera Buchy.

[9] Originaires de Madrid, les Borrells se sont établis au Mexique au XVIIIe siècle.

[10] Elle était la sœur de monseigneur Laborde, évêque de Blois, et d’Anastase Laborde (Saint-Nazaire29 juillet 1838 – Paris, 21 décembre 1870), lieutenant de vaisseau, tombé au champ d’honneur en défendant la capitale face aux Prussiens, et dont l’une des places de la ville propage encore le nom.

[11] Frederico Ignacio Juan Borrell (Mexico, le 19 mai 1863 – Marseille, 31 janvier 1899), chancelier du consulat du Mexique à Saint-Nazaire, puis consul du Mexique au Havre ; marié à Bordeaux le 21 octobre 1889 avec Louise-Thérese-Françoise-Isabelle Gufflet (Maurice 9 mai 1862 - Marseille, 25 août 1898), fille d’un agent de change ; d’où : Isabelle Borrell (1890-1890) et Enrique Borrell (1892-1892). Ils étaient tous tuberculeux

[12] Témoignage olographe rédigé le 8 décembre 1995, de madame Anne-Marie Chiaramonti-Beauvais, d’après lecture de l’autobiographie inédite et disparue de Marie Lera.

[13] Souvenirs de Marguerite transmis oralement à monsieur Adalbert Fontana.

[14] Anne-Marie Chiaramonti-Beauvais, op. cit.

[15] Archives diplomatiques, ministère mexicain des Affaires étrangères.

[16] Docteur Enrique Lera Buchy, op. cit.

[17] Les souverains et ministres offraient leur portrait photographique en cadeaux aux diplomates étrangers.

[18] Dates du calendrier grégorien.

[19] Docteur Enrique Lera Buchy, op. cit.

[20] Docteur Enrique Lera Buchy, op. cit.

[21] Lettre de Marguerite Lera, baronne Eynard, en date du 5 mai 1977, op. cit.

[22] Lettre de Marguerite Lera, baronne Eynard, en date du 5 mai 1977, op. cit.

[23] Lettre de Ramón à Roberto, envoyée de Mexico le 7 mai 1936, à l’occasion du règlement de la succession de Fernando.

[24] Lettre de Marguerite à Roberto datée du 9 août 1962.

[25] Souvenirs de Joëlle Bontempelli.

[26] À un monsieur qui sonna chez elle en demandant à voir monsieur Lechat, elle répondit en souriant : « Non vous êtes chez Les rats / Lera. »

[27] Date du calendrier grégorien, soit le 30 juin du calendrier julien.

[28] Camille était, entre autres, l’arrière-petit-neveu du banquier et philanthrope Jean-Gabriel Eynard qui participa activement à l’indépendance grecque.

[29] Maman en espagnol.