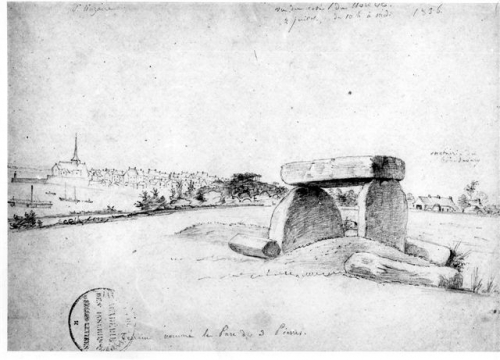

Charles Beilvaire, " Bisquines de Paimbœuf " devant le vieux Môle, Saint-Nazaire, 1889, Fonds et Collections Odoevsky Maslov.

Quand on recherche des vues anciennes de Saint-Nazaire, on finit par trouver des dessins à la plume réalisés par Charles Beilvaire, représentant l'ancien bourg de Saint-Nazaire au 19e siècle. La Ville de Saint-Nazaire a en réserve trois dessins au crayon et un dessin à la plume de cet artiste actuellement accroché dans un bureau de l'Hôtel de Ville. Fernand Guériff a reproduit plusieurs dessins de Beilvaire dans son livre "Le Vieux Saint-Nazaire", édité aux Éditions Jean-Marie Pierre en 1987. Certaines de ces vues furent réalisées par Charles Beilvaire entre 1882 et 1886, ou d'après des dessins plus anciens, conservés par des particuliers, dont une série datant des années 1830. Le bombardement de Saint-Nazaire du 28 février 1943 a anéanti la maison de la famille Beilvaire, mais aussi des collections de Charles, qui, outre ses œuvres personnelles, comportaient des documents iconographiques, des manuscrits, des publications, anciens concernant Saint-Nazaire, l'estuaire de la Loire, la Grande-Brière, la marine à voile, et qui devaient servir à un fond muséal projeté par Charles Beilvaire. Cette destruction a entraîné au passage la disparition pure et simple de la mémoire collective Charles Beilvaire, qui pourtant fut de son vivant un artiste reconnu, tant au protectorat du Maroc où il fut en poste, qu'en Loire-Atlantique. On trouve encore des peintures, des dessins, des aquarelles, de Charles Beilvaire. Si ses marines du Maroc ne sont pas rares, ces marines de l'Estuaire de la Loire le sont presque devenues, et il est fort difficile aujourd'hui d'en trouver des originales, fort prisées des collectionneurs. Notons ici que Charles n'est pas le premier peintre de sa famille. En effet sont père, Victor Beilvaire, peignait d'adorables marines, toujours en petit format, sur carton noir, et, avouons le, d'une exécution bien meilleure que celle de son fils.

Généalogie :

Contrairement à ce René de Kervilers a écrit dans son ''Répertoire général de bio-bibliographie bretonne'', Charles Beilvaire n'est pas natif de Saint-Nazaire, mais de Paimboeuf, où sa famille avait fait souche. Les Beilvaire sont originaires de Port-Saint-Père en pays de Retz. Cultivateurs et métayers, on les retrouve au cours des siècles à Sainte-Pazanne, Bourgneuf-en-Retz, et pour la branche qui au 18ème siècle se fit orthographier Beilvert, à Challans et Saint-Brévin. Charles Beilvaire était persuadé d’être « d’origine espagnole », croyant son patronyme une déformation du catalan « Bellver », (Bellevue). Il raconta cela un jour dans la presse, propageant cette légende. Encore aujourd’hui des homonymes croient à cette origine. Mais Charles se trompait, Beil vient du poitevin, langue mêlée en pays de Retz au gallo, et signifie ventre ; vaire est une forme allongée de vair, du latin varius, qui au moyennage était le nom donné à la fourrure d’écureuil. Beilvaire signifie littéralement « ventre d’écureuil ». Il pourrait s’expliquer par le fait que le premier ancêtre ainsi nommé ait porté quotidiennement une ceinture en fourrure d’écureuil, cependant, attendu qu’à l’époque de l’invention des patronymes les particularités physiques servirent de base pour distinguer les individus d’un même groupe, il est plus probable que ce patronyme soit, non pas dû à un accessoire vestimentaire, mais au fait que l’ancêtre en question ait eu la particularité physique d’avoir le torse fortement velu.

Charles naquit le 15 décembre 1861 à Paimboeuf, rue Neuve, (actuelle rue Pierre-Jubau). C’est son grand-père, Jean-Antoine-Simon Beilvaire, (Bourgneuf-en-Retz 13 décembre 1801 - 11 septembre 1837 Marseille), premier de sa lignée à avoir abandonné le travail de la terre pour se faire marin, qui s’établit à Paimboeuf où il épousa le 2 mai 1827, Adèle-Euphrosine Séjournée, (Paimboeuf 6 février 1803 – 11 juin 1849 Paimboeuf). Le couple eut deux fils :

1° Jean-Félix né le 30 mai 1828 à Paimboeuf, charpentier de marine qui est le grand-père d’Auguste Pageot, (22 juillet 1884 - 19 novembre 1962), maire de Nantes de 1935 à 1940, député de Loire-Inférieure de 1936 à 1940,

2° Charles-Victor, qui suit.

Charles-Victor Beilvaire, dit Victor, (Paimboeuf 18 janvier 1832 - 10 octobre 1891 Saint-Nazaire), fut d’abord matelot. Il épousa à Paimboeuf, le 8 janvier 1861, Anne-Elisa Nicou, (Paimboeuf 15 mars 1839 - 22 janvier 1878 Saint-Nazaire), fille de marin elle aussi. D’abord logé rue Neuve à Paimboeuf, ils s’établirent en 1862 en la Grand’rue, (aujourd’hui la rue du Général de Gaulle). Ils eurent :

1° Charles-Julien, dit Charles, né le 15 décembre 1861 à Paimboeuf, dont il est ici sujet ;

2° Marie-Joséphine, née le 30 décembre 1863 à Paimboeuf, morte jeune ;

3° Jules-François, (Saint-Nazaire 17 juillet 1867 - Fontenay-le-Comte 23 juillet 1959) ;

4° Auguste-Charles, (Saint-Nazaire 5 mai 1873 - Saint-Nazaire 29 août 1893), employé, célibataire.

Paimboeuf perdit sa vocation maritime à la création du Port de Saint-Nazaire. Il y eut au cours des années 1860 une migration de sa population de l’autre côté de l’estuaire pour raisons professionnelles. En 1864 les Beilvaire changèrent de rive. Leur premier lieu d’habitation à Saint-Nazaire fut un appartement loué à la famille Lechat, situé dans un bâtiment qui avait servi de gendarmerie à côté du Grand-Calvaire, à l’angle de la rue du Bois Savary et de la rue du Calvaire[1]. Cette maison et ce calvaire, Charles en fit un dessin à partir d’un croquis d’enfance, qui fut reproduit dans la Courrier de Saint-Nazaire du 7 novembre 1931.

Sur ce dessin qui résume les premières années nazairiennes de Charles, on voit à gauche, le long de la rue du Bois-Savary, est représentée la maison du docteur Alcide Benoist, toujours existante, au n°5[2], et à droite la maison Lechat. Au milieu le Grand-Calvaire, élevé en 1826 et détruit en 1873, qui avait été érigé à l’emplacement de La Croix de Saint-Nazaire, dont la première placée au XIIème sur le site du Grand Pré, fut renouvelée au XVème siècle par une croix calvaire au sommé d’une colonne, figurant d’un côté le Christ crucifier, entouré de la Vierge et Saint Jean, de l’autre la Vierge tenant sur les genoux le corps de son fils. Cette croix avait été déplacée en 1783 au cimetière de La Porterie, puis en 1858 remisée dans un coin du cimetière de La Briandais qu’elle domine maintenant au centre de la Grande Allée grâce à l’intervention de Charles en 1890 auprès du maire Ferdinand Gasnier[3].

Victor Beilvaire, pour des raisons financières, fit le choix d’un engagement de trois années aux Indes. Charles vécut ces trois années avec sa mère et sa sœur dans cet appartement du rez-de-chaussée de la maison Lechat. A son retour, Victor se fit manœuvre sur le Port, et les Beilvaire s’établirent dans la Vieille-Ville, au 5 de la Rue Neuve, (actuellement rue Hippolyte Durand), dans une demeure dont la cour jardin, bordée de l’ancienne muraille de la ville[4], donnait directement sur l’estuaire, à quelques pas du Vieux Môle et de l’église. Cette modeste demeure, divisée en deux, datait du 18ème siècle et avait été fortement modifiée durant la Monarchie de Juillet. Elle fut pour Charles le lieu merveilleux de son enfance, entre ses 6 et 13 ans. Il espéra l’acheter, mais cela ne put jamais se faire. Cependant, quand en 1900 le studio de photographie Dugas décida de réaliser des cartes postales de Saint-Nazaire, Charles vint poser avec d’autres nazairiens dans la rue, en manteau et melon devant la maison de ses jeunes années.

Charles Beilvaire posant devant la maison de son enfance au 5 rue Neuve.

Montaron dans une interview de Charles Beilivaire pour L'Ouest Éclair du 17 décembre 1943, nous rapporte les souvenirs d’enfance de Charles. Le port de Saint-Nazaire ne comportait alors qu'un seul bassin où « s'entassaient pêle-mêle jusqu’à 110 voiliers. Ils se tenaient si près les uns des autres qu'ils créaient comme un pont et que, sautant d'un bord à l'autre, le petit Beilvaire pouvait passer du quai Démange au quai du Commerce. Son âme d'enfant, inconsciemment éprise d'art, s'émerveillait devant l'image aérienne et comme insaisissable de ces longs courriers aux voiles arachnéennes et qui frémissaient au souffle du large comme des ailes d'oiseaux. Aussi, dès qu'il put tenir entre ses menottes, un crayon, Charles Beilvaire commença à prendre des croquis. Ce n'était certes pas parfait, mais la fidélité y était incluse et, plus tard, elle devait servir à l'homme en plein épanouissement intellectuel, à reconstituer exactement tel vieux coin du « Petit Maroc[5]» ou encore tel gréement de trois mâts franc disparu. Son père, précisément, courait le grand large sur la dunette d'un de ces magnifiques bâtiments de la Marine en Bois. En ce temps-là, les records du « Ruban Bleu» n'existaient point... Chaque navire était tributaire du vent, des éléments comme ces mouettes incessamment balancées au-dessus des vagues et parcourant des distances considérables sans qu'on y prenne garde. Mon père, m'a confié M. Beilvaire, est resté trois ans aux Indes, avec lesquelles nous faisions jadis un gros commerce. Tous les voiliers ou presque qui fréquentaient le port de Saint-Nazaire, venaient de là-bas, avec leurs cargaisons d'épices et de fruits aux lourdes senteurs ou de sucre de Bourbon[6]. Nous guettions leur arrivée au bout du môle. Nous reconnaissions de loin, de bien loin, à la limite d'horizon, le « Penseur », le « Navigateur », l'« Epervier », l'« Isabelle » ou encore le « Persévérant », à cause de leurs cacatois[7] ou de leurs perroquets[8]. Ceux-là appartenaient à la vraie Marine en bois. On saluait aussi le passage des « guanotiers », des trois mâts de 3.000 tonnes qui importaient en France le guano des îles Chiloé (Chili et Pérou). 3.000 tonnes !? Ça nous paraissait formidable !.. Je vis un jour, aussi le plus grand voilier français « La Victorine », qui faisait un peu plus de 3.000 tonnes et les deux « France », qui étaient des cinq mâts. Après les navires mixtes comme 1'« Eugénie », il y eût les bateaux à roues... C'était déjà l'avènement de la vapeur. La première unité qui relâcha à Saint-Nazaire fut le « Nouveau Monde ». Il mesurait 105 mètres de longueur, atteignait New-York en... 25 jours ! C'étaient, d'ailleurs, de mauvais bateaux qui « engageaient » par grosse mer. Et puis le progrès est venu... On a construit « Normandie »... »

Le quai de la Loire, (depuis quai Demange), en 1873, photographie par Gustave Bord, (11,5 x 7,4) ; Fonds et Collections Odoevsky Maslov.

Le Vieux Bassin du port de Saint-Nazaire, 1880, croquis, (30x21) ; Fonds et Collections Odoevsky Maslov.

Ce que Charles ne dit pas dans cette interview, c’est que quand il eut 13 ans, son père devenu ajusteur à la Compagnie Générale Transatlantique, gagna mieux sa vie, et la famille déménagea boulevard de l’Océan, (actuel boulevard Wilson), dans un appartement doté du confort moderne, que Charles détestât profondément, mais surtout, qu’il fut initié au dessin et à la peinture par son père. Victor, artiste dans l’âme, était un autodidacte de talent. Il peignait sur carton, des marines durant ses voyages. Deux nous sont parvenues. Un autre détail, dont on ne fait jamais mention, est Victor jouait du violon, et enseigna la musique à ses enfants. Charles sut en jouer, il posséda même plusieurs violons à l’âge adulte, mais ne faisait montre de ce talent que pour ses intimes, se considèrent trop amateur pour en faire état.

Marine, Victor Beilvaire, vers 1865, huile sur carton gris, (21 x 14,) ; Fonds et Collections Odoevsky Maslov.

Pourquoi ce silence à propos de son père artiste, réputé courageux, et qui reçut la médaille d’Honneur du ministère de la Marine en février 1884? après avoir été sauvé à la nage, le 3 septembre 1883, à 5 heures du matin, un homme agrippé au haut du mât d’un bateau de plaisance qui coulait dans le bassin de Penhoët[9] ? Les relations entre eux semblent être devenues difficiles quand Charles atteint l’adolescence. Garçon sensible, un peu féminin dans ses manières, ayant le goût des études, de la beauté du quotidien, il entra sans le vouloir en conflit avec l’idéal masculin de son père qui voulait ses fils durs et responsables, et surtout capables d’apporter rapidement de l’argent à la maison. Quand Charles obtint son certificat d’études, il ne fut pas question qu’il resta sur les bancs plus longtemps. La famille était modeste, son père l’obligea à trouver un emploi de commis de bureau[10]. Heureusement pour Charles, son père lui laissa la possibilité de suivre des cours du soir, puis d’intégrer l’école des Pont-et-Chaussées avec obtention d’une bourse. Il fut alors formé à la fonction de conducteur de travaux sur le chantier ferroviaire de la ligne Cholet-Fontenay-le-Compte en 1880. A Fontenay-le-Comte, il fut logé chez un chapelier, Ernest-Auguste Vinet, alors veuf avec une fille[11], avec qui il se lia d’amitié et qui fut une sorte de second père pour lui. Mais un Nazairien est toujours malheureux quand il est à l’intérieur des terres. Le port de son enfance lui manquait et l’obsédait. Il le dessinait inlassablement en ses carnets dès qu’il pouvait y revenir.

Charles passa le concours de conducteur des Ponts-et-Chaussées le 17 novembre 1882, et le réussit avec 12 autres candidats de la Loire-Inférieure sur 18. Son premier poste fut à Saint-Nazaire en 1883, sur le chantier d'agrandissement du port sous la direction de René de Kerviler[12]. Puis, il intégra le Service des eaux de la Ville, comme détaché des Ponts-et-Chaussées. Gagnant rapidement confortablement sa vie, il prit sa liberté, et finança, en tenant tête à leur père, les études de son frère Jules, qui devint technicien de la marine en 1889.

La Nazairienne et les rumeurs :

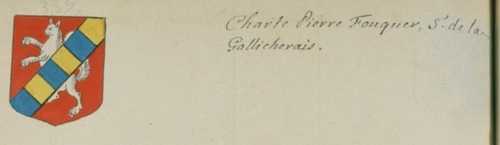

Avec Pierre Foucher, (Paimboeuf le 15 juin 1852 – Saint-Nazaire, 26 avril 1940) [13], Charles fonda en 1885 la société de gymnastique et de tir « La Nazairienne », société sportive réservée aux hommes. Cette société eut son premier stand dans l'ancienne halle aux poissons, désaffectée depuis 1883, située à côté de l’église.

Le Courrier de Saint-Nazaire du 9 mars 1935, coupure de presse conservée par Charles ; Fonds et Collections Odoevsky Maslov.

Vu général du quai de la Vieille-Ville, avec au fond la salle de la Nazairienne, 1890, (15,30 x 11)

Le quai de la Vieille-Ville avec au fond l’ancienne poissonnerie devenue première salle de La Nazairienne, 1885, pochade, (24x15,5)

Le local avait été obtenu de la Municipalité sur intervention de René de Kerviler qui avait été sollicité pour parrainer le projet. François Fouché abandonna à Kerviler la présidence, symboliquement, mais ce dernier s’en accapara totalement en y intégrant ses amis. Il fut impossible pour les deux jeunes hommes de lutter contre les notables de la Ville auteurs de ce coup d’Etat, même s’ils restèrent cependant des membres actifs de la Société.

Médaille d’un concours de Tir organisé par La Nazairienne, société de tir, concours du 24 mai 1886, (Ø 5,5), Fonds et Collections Odoevsky Maslov.

La Nazairienne était réputée pour être « prisée par les hommes qui ont le goût des hommes ». Il faut ici expliquer qu’après la guerre de 1870 et le discours de monseigneur Fournier[14], évêque de Nantes, qui au lendemain de Sedan avait rendu responsable de la défaite le relâchement des mœurs depuis 1789, il fut de bon ton d’hyper-viriliser les garçons dès le plus jeune âge par le sport et le maniement des armes[15], avec l’idée qu’on en ferait des hommes prêts à reprendre à l’Allemagne les territoires perdus. Les amitiés viriles étaient alors pratiquées sans qu’on y pensât mal. Marcel Proust et Edward Morgan Forste ont dépeint parfaitement cette société européenne où il était de bon ton qu’un homme blâme la moindre attitude jugée féminine, alors qu’il y était normal, du moment qu’il fut coiffé en brosse, qu’un homme passa des heures à choisir le tissu et la teinte d’un costume, tout en collectionnant les porcelaines, ou plus exactement dans le cas de Charles les coiffes et les vêtements folkloriques de la région nazairienne. Et personne ne s’offusquait qu’un sous-officier composant des vers enflammés à son officier supérieur à de la caserne de Saint-Nazaire. On parlait « d’admiration ». La police des mœurs avait beau surveiller et ficher les gens[16], elle ne pouvait pas empêcher qu’on se séduise en faisant montre de sa virilité entre deux effleurements dans les vestiaires, puis que l’on consomma à la hussarde le soir dans le Jardin des Douanes[17] proche de la salle de La Nazairienne, entre les marins et les militaires qui arrondissaient leur solde. Des rumeurs commencèrent à courir à propos de Charles ; on murmurait qu'il était « myope quand passe une belle femme ».

Mariage et famille :

Charles se maria le 5 juillet 1886 avec, Marie-Philomène Pierre, dite Marie, née à Saint-Nazaire le 12 août 1865. Elle était la fille d'Etienne Pierre, (Saint-Nazaire 22 août 1836 - Saint-Nazaire 1er avril 1923), charpentier reconverti comme buraliste, issu d’une très ancienne famille nazairienne dont la filiation est prouvée depuis le 17ème siècle, et de Jeanne-Marie-Philomène Simon, (Saint-Nazaire 22 avril 1838 - Saint-Nazaire 12 septembre 1924), lingère. Les Pierre vivaient 111 rue d’Anjou, dans une grande maison à deux étages, sous combles, comprenant le bureau de tabac paternel et une épicerie qui était leur locataire. L’immeuble avait été construit deux ans auparavant, et Charles le qualifia dans une lettre à l’architecte Claude Dommée en date du 15 novembre 1947[18] de « d’un type courant en 1880 [de] maison ouvrier ». Quoique simple de style et de disposition, situé dans un quartier populaire, l’immeuble et ses dépendances autour d’une cour, était dotée de tout le confort d’alors. Le couple y vécut les deux premières années de leur union.

Charles avait un emploi qui faisait oublier la modestie de son extraction, et aurait pu de fait choisir une épouse d’une condition plus élevée, avec de l’instruction et de la culture, alors que l’on disait de Marie qu’elle ne savait « même pas jouer du piano ». Mais elle avait la qualité de ne pas voir la réalité de cet homme élégant, cultivé, à la bonne situation, qui la demanda en mariage sans qu’ils se connaissent véritablement. La naïveté dans laquelle les jeunes-filles de l’époque étaient éduquées n’allait pas aussi loin dans la bourgeoisie nazairienne au fait de tous les ragots. Marie savait tenir un intérieur sans l’aide d’une bonne, et avait une dote non négligeable grâce au sens de l’économie de ses parents, alors que Charles n’avait pour tout bien que son salaire qu’il dépensait de façon extravagante. L’a-t-il aimé cette jeune femme qui attendait patiemment qu’il rentre, le repas mijotant sur la fonte du fourneau, qui ne posait pas de question, et se blottissait contre son torse dès son arrivée ? Pas tout de suite, mais à la longue, ses vertus passives, l’admiration qu’elle lui vouait, sa douceur, sa nature à n’avoir d’autre horizon que les murs de sa maison et les langes de leurs enfants, séduisirent Charles qui lui voua de la tendresse. Il fallut cependant fournir un effort pour qu’entre les draps il y eut plus que quelques caresses. « Je veux quatre enfants », avait-elle dit au moment des fiançailles. Quatre enfants naquirent donc :

1° Charles-Etienne, né à Saint-Nazaire le 29 mai 1887 ;

2° Fernand-Jules-Arsène, né à Saint-Nazaire le 18 août 1888 ;

3° Georges-Marcel, né à Saint-Nazaire le 2 septembre 1890 ;

4° Andrée-Madeleine, née à Saint-Nazaire le 1er février 1892.

La vie de Charles fut exemplaire, les rumeurs s’estompèrent. Avec la dot de son épouse et ses économies, il fit construire vers 1897 un « chalet », c’est-à-dire une maison coquette près du rivage, rue Georges de Villebois-Mareuil, (actuel n°4), dans le lotissement du Sable. Bâtiment délicat en moellon et briques, à bow-window et toiture art-nouveau, qui a un air de maison de poupée.

Charles se montra un père attentionné ; plus particulièrement avec l’ainé, en qui il vit son double, et à qui il passa tout. S’il avait le comportement d’un époux modèle, il s’échappait cependant régulièrement, à Nantes et sur la côte, au prétexte de peindre des navires.

En juin 1900, Charles devint le directeur du Service des eaux, avec un appontement de 3.500 fr. Charles-Etienne passa en 1901 le concours de l’Ecole nationale professionnelle de Nantes, où il fut envoyé en internat pour y apprendre le dessin industriel, dont il fut diplômé.

En 1902, comme nombre de bourgeois royalistes, Charles intégra la Sous-section des Hospitaliers Sauveteurs Bretons de Saint-Nazaire[19].

Le Musée de Saint-Nazaire :

Charles intégra en 1903 la Société de géographie commerciale de Saint-Nazaire, de laquelle fut rapidement l’une des figures les plus actives, et l’illustrateur de ses publications. Il y organisa avec un autre membre, Paul Barbara[20], inspecteur principal des Douanes et peintre amateur, et Étienne Port, deux expositions de photographies, peinture et dessins, grâce au soutien financier de Gustave Bord[21]. La première eut lieu le 21 octobre 1904. Il exposa à cette occasion des dessins faits à la plume. La seconde se déroula en 1905. La première exposition fut un véritable événement. Initialement, cela devait être qu’un concours de photographies, mais Etienne Port avait sollicité maitre Galibourg, de lui confier pour l’occasion sa collection de documents historiques nazairiens. De là, il fut suggéré de faire une exposition artistique et culturelle consacrée à Saint-Nazaire, et tous les artistes nazairiens furent sollicités[22]. Le lieu d’exposition fut la salle de la Bourse du Commerce, dans laquelle on espérait installer un jour un musée municipal.

Le Musée de Saint-Nazaire est une institution disparue qui a laissé plus de légendes que de souvenirs. Il avait été projeté dès avril 1889 par Ferdinand Gasnier, mais la Commission, qui devait le rendre réel et constituer ses collections, ne fut formée par décision du Conseil municipal que le 4 novembre 1893, et cela uniquement parce que Octave Fidière des Prinveaux[23], conservateur au musée du Luxembourg, avait obtenu de la veuve du sculpteur Henri-Michel Chapu[24], le plâtre du plâtre original de « Jeanne d'Arc à Domrémy », disparu durant les bombardements, et dont le bronze est aujourd’hui exposé au Musée d’Orsay. Cette intervention valut à Octave Fidière des Prinveaux d’être nommé co-conservateur avec Paul Barbara[25].

Il fallut attendre l'année 1901 pour que Étienne Port, (1860-1924), conservateur de la Bibliothèque et professeur au Collège, réussisse à persuader Baptiste Auguste Lechat, (1848-1928), devenu maire après monsieur Gasnier, de la nécessiter de concrétiser le projet. Au début le Musée se limitait à deux pièces de la bibliothèque, composée d’un ancien bureau au rez-de-chaussée, (longue pièce basse de plafond, avec une petite cheminée, prêt de la porte, et deux fenêtres étroites du même côté, et un autre à l’autre bout), et d’un espace au premier étage. On réfléchir à la constitution de la nouvelle commission et aux sections qui composeraient le musée. La section des Beaux-Arts fut confiée à Étienne Port, Charles Bergman[26] artiste graveur nazairien, alors élèves aux Beaux-Arts à Paris, Paul Barbara, et Aimé-Victor-François-Joseph Tertrais[27], architecte de la ville ; l'Ethnographie, à Marie-Théophile Griffon du Bellay[28], médecin, ancien explorateur, directeur du Service de Santé ; l'Histoire naturelle, à monsieur Journet, principal du collège, au médecin de marine Dauvin, Thomas, professeur des sciences naturelles au collège ; l'Archéologie revint, bien sûr, à René de Kerviler, assisté de l'ingénieur des ponts et chaussées Poisson, du docteur François Merson[29], et le pharmacien François-Marie Corbineau[30]. Et on ajouta à la Commission Fernand Gasnier pour la forme.

Paul Barbara qui suggéra à Ferdinand Gasnier, qui tenait déjà Charles en haute estime, de la faire membre de la Commission du musée de Saint-Nazaire en remplacement de l’ingénieur des Ponts-et-Chassées Poisson, qui venait d’être muté par son administration avec monsieur de Kervilers. Le Conseil municipal vota son entrée à la Commission le 14 février 1905, ce qui fut confirmé par arrêté préfectoral du 27 mai suivant[31].

On pourrait croire, à la lecture de tous ces noms et des sections, que le Musée de Saint-Nazaire devint un formidable structure culturelle. Ce serait se tromper. La Ville n’eut jamais les moyens de ses ambitions. Malgré le prêt par la Chambre de commerce de la salle de son ancienne bourse, mitoyenne de la bibliothèque, le musée ne fut rien d ‘autre qu’une sorte de brocante mêlée de quelques objets de qualité qui auraient fait très bien chez un amateur éclairé, mais nullement muséaux, acquis avec un budget municipale équivalent à un mois et demi de salaire d’un ouvrier et les dons de particuliers qui s’inquiétaient surtout qu’on indiqua bien leur nom sur les étiquettes. Le Musée ne fut au demeurant jamais ouvert que le dimanche de 13 h à 16 h, et, s’il était gratuit, il fallait cependant aller en chercher la clef chez le concierge de la Chambre de commerce ![32]

Charles participa à plusieurs expositions durant cette période, fit de nombreux croquis et dessins de Saint-Nazaire, l’Estuaire et La Brière, des photographies, et accumula une abondante documentation, achetant à l’occasion des archives originales et recopiant des représentations anciennes de Saint-Nazaire, on lui connait plusieurs de ces copies dans les Collections Odoevsky Maslov un lavis copie d’un sépia d’Audiran autrefois dans la collection Charles Goinard[33], (24 x 15,5), La ville vers 1828, aquarelle, d’après une lithographie de Dagnan, (25 x 31,3), La ville au 18ème siècle, aquarelle, d’après une aquarelle de Le Bailly, (32 x 20,5), mais aussi La ville au 18ème siècle, dessin à la plume de 1904 d’après une aquarelle de Le Bailly, reproduit par la société de Géographie commerciale de Saint-Nazaire en 1907 dans « Saint-Nazaire, son port, son commerce »[34],

Au cours de cette période, Charles fit acquisition de vêtements folkloriques, d’objets atypiques, collectant chez les uns ou les autres, et ramassa sur les chantiers de démolitions des éléments de décor. Sa collection fut rapidement réputée, et un ami lui suggéra de la proposer sa documentation briéronne à Anatole Le Bras, (Duault 2 avril 1859 - 20 mars 1926 Menton), afin qu'il en fasse une livre, ce que l’écrivain accepta, mais peu après, celui-ci déclaré forfait. Ce fut finalement Alphonse de Chateaubriant[35] qui fut chargé de cette entreprise et qui en fit le roman « La Brière » publié en 1923, Grand Prix du roman de l'Académie française, que, ironiquement, Beilvaire n'illustra pas, et qui le fut pour sa réédition de 1932, par un autre nazairien, René-Yves Creston, (Saint-Nazaire 25 octobre 1898 - 30 mai 1964 Étables-sur-Mer), futur Seiz Breur.

Jules, l’inséparable petit-frère :

Jules-François Beivaire, né le Saint-Nazaire 17 juillet 1867, était devenu grâce au soutien financier de son frère Charles, technicien de la marine. Il épousa le 26 mai 1889 à Fontenay-le-Comte, Alida-Anna-Anais-Marie Videt, né à Fontenay-le-Comte 4 août 1872, fille du chapelier qui avait logé Charles durant ses études. Entré comme dessinateur aux Chantiers de la Loire, il décida en 1900 de fonder ses propres chantiers navals à Nort-sur-Erdre. Pour l’y aider, Charles accepta de le loger avec sa famille chez lui. Il emménagea alors avec son épouse, leur premier fils, Maurice-Ernest-Jules, né à Saint-Nazaire le 16 avril 1900 rue de Pornichet, et leur bonne. Marie se replia avec ses enfants, échangeant plus facilement avec l’employée de sa belle-sœur, qu’avec celle-ci. Anais faisait attention à tenir son rang, et ne comprenait pas que Marie s’obstina à ne pas avoir de personnel de maison. Jules connut des succès avec ses chantiers, on lui doit notamment la réalisation du Dérocheur destiné à l’approfondissement du port de Nort, lancé à la marée de 5h le 7 septembre 1907. Mais il géra très mal la partie financière de son entreprise, et le 19 mai 1909 Tribunal de commerce de Nantes le déclara en faillite et ordonna la liquidation de l’entreprise. Jules devint dessinateur aux Chantiers de La Loire, puis aux Chantiers Belliard à Dunkerque, dont il devint directeur en 1937. Il eut pour second fils Guy, qui se maria au Royaume-Uni avec Miette Papon, et décéda entre 1963 et 1970 sans postérité.

Mutation et secret révélé :

Promu conducteur de première classe en juillet 1906, officier d’Académie en mai 1907, Charles était un acteur de la vie nazairienne, et pensait passer toute sa vie dans cette ville qu’il aimait. Il se distrayait avec ses activités artistiques, qui lui permettaient de faire des séjours avec son épouse à Nantes, mais aussi en s’adonnant à la construction de bateaux modèles. Il fonda, en 1907, la Société des bateaux Modèles de Saint-Nazaire[36], qui organisait des régates de modèles réduits sur le Bassin des Enfants, une pièce d’eau triangulaire, ancien abreuvoir pour les chevaux, qui se situait sur le remblai au niveau de l’actuelle place du Commando.

Le 26 novembre 1907 Charles offrit au Musée de Saint-Nazaire dessin à la plume, de 42 cm par 20 cm, datant de 1895, et qui encore aujourd’hui propriété de la Ville de Saint-Nazaire, ainsi que, le même jour « un petit bateau trouvé dans la chapelle de l’Espérance, mais qui a besoin de quelques réparations », C’était un ex-voto ramassé durant la démolition de la chapelle Notre-Dame de l’Espérance durant l’été 1906, et qui était initialement suspendu à la voute[37].

En février 1909 Charles participa à l’Exposition des Amis des Arts à Nantes.

Mais un arrêté du 9 décembre 1909 le nomma dans le département de la Seine-Inférieure, au service de la navigation de la Seine (4e section). Ce changement de poste ne fut pas à son goût, il n'arriva pas à se faire à des amis à Rouen où il était désigné comme « le Breton », et n’avait pas de liaison amoureuse qui puisse lui faire oublier le poids de sa nature. Comme beaucoup d'hommes dans son cas, il était obligé de mener une double vie en ayant la peur d'être découvert et fiché par la police, de se retrouver victime de la haine et d'être mis au ban de la société. Il oublia qu'il fallait aussi se méfier des amants et des aventures d'une heure qui n’ont pas toujours de bonnes attentions. Une rencontre se révéla avoir été avec un maître chanteur qui finit par dire à Marie la vérité à propos de son époux et demanda de l’argent pour son silence. La révélation et le chantage détruisirent l'entente entre les époux, qui cependant s'obstinèrent à rester ensemble et firent en sorte de trouver une solution pour ne pas avoir à payer indéfiniment la crapule. Passablement déprimé, Charles obtint un arrêté en date du 24 février 1911 qui le « mit en congé, hors cadres »[38]. Un décret du 15 mars 1911 l'autorisa à entrer au service de la Compagnie parisienne de distribution d'électricité, une société privée fondée en 1907.

La vie avec Marie devient infernale. Les enfants avaient entre 20 et 15ans, et comprirent que leur père trompait leur mère et qu’un scandale avait obligé tout le monde à déménager. Même si la vie parisienne leur fut plus agréable que la rouennaise, Marie qui lançait en permanence des piques à Charles qui s’enfonçait dans de froids silences. Andrée, seule fille, et cadette de la fratrie, était très proche de sa mère. Charles n’avait jamais été particulièrement intéressé par sa fille, lui préférant ses trois frères, surtout l’aîné, Charles-Etienne, qui était artiste, et en qui Charles se retrouvait de plus en plus, y compris dans ses goûts charnels, et à qui il passait tout, y compris les pires bêtises. Marie pleurait beaucoup, et se confiait à sa fille. Un jour, Andrée comprit le terrible secret, et en garda une rancune épouvantable envers son père. Ses frères finirent par partir : Charles-Etienne devient dessinateur et pris un logement au 16 rue de la Jonquière en 1911 ; Jules suivit la même voie professionnelle, même s’il restât au domicile parental, il menait sa vie de son côté et ne rentrait que pour dormir ; quant à Marcel ; il préféra arrêter ses études pour pouvoir fuir l’atmosphère familiale trop lourde, et se fit employé de commerce à La Rochelle, où il résidait dans une masure en périphérie qui lui semblait la plus merveilleuse des chaumières.

La fuite de ses fils conforta Charles dans l’idée qu’il n’avait plus à se contraindre à rester vivre avec Marie. Il fit en sorte de réintégrer les Ponts-et-Chassées et fut nommé aux travaux publics le 16 mars 1914 à Rabat, au Maroc, état alors divisé en deux protectorats, l’un espagnol, l’autre français.

La vie marocaine :

Confié au maréchal Lyautay, le Protectorat français du Maroc était un paradis pour les homosexuels et les aventuriers. Il fut convenu que Marie partirait resterait en France avec Andrée. Charles dira avoir été des amis intimes Lyautey, amitié qu'il faut cependant relativiser, mais qui lui valut une fiche rose dans les classeurs de la police locale.

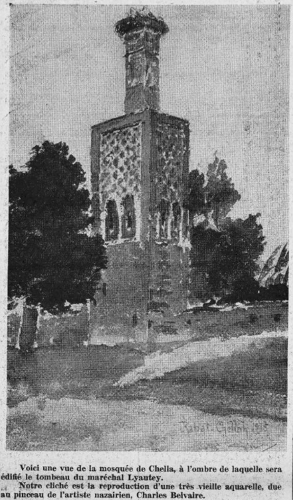

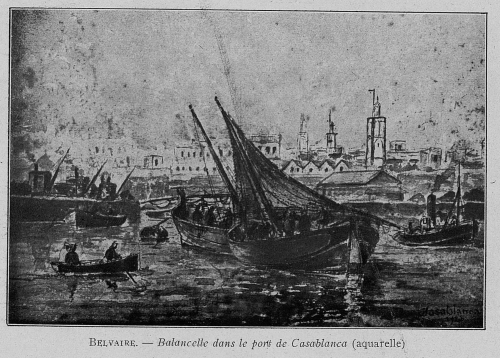

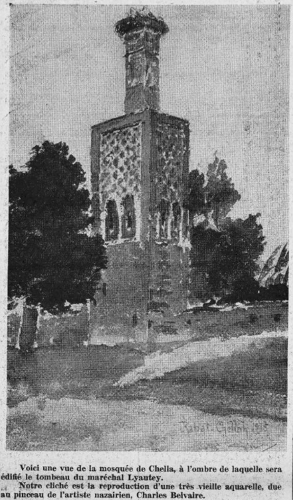

Minaret de la mosquée de Chella à Rabat, aquarelle, 1915, publié le 18 août 1934 dans Le Courrier de Saint-Nazaire.

La guerre éclata, ses fils furent envoyés au front. Charles-Etienne, jugé trop sensible pour être envoyé se battre au front, fut affecté aux services des hôpitaux comme infirmier militaire, ce qui fit dire aux mauvaises langues de Saint-Nazaire : « quand on aime les hommes on va aux Fusils marins, car c’est là que sont les plus beaux, ou à l’infirmerie, pour voir des culs toute la journée ! »

Fernand, sergent du 6ème génie, décéda le 8 septembre 1914 en gare de Lens, des suites de ses blessures reçues à Fère-Champenoise. Il avait crié ses hommes « vengez-moi ! », ce qui lui valut citation posthume le 8 juin 1922, la médaille militaire et croix de guerre d’être déclaré mort pour la France.

Georges fut adjudant au 4e régiment de Zouaves de marche. Il prit part à toutes les opérations actives de la compagnie, se distingua par son courage, son sang-froid et sa présence d'esprit. Le 13 octobre 1914, à l'attaque de Ramscapelle en Belgique, où deux sections d'une autre compagnie ayant été privées de leur chef, il les rallia, réforma et ramena à l'assaut. Nommé adjudant, il fit preuve des mêmes qualités durant tous les autres combats, notamment au cours de violents bombardements les 3 et 4 avril 1916. Elevé au grade de sous-lieutenant, il fut désigné pour commander une contre-attaque le 5 août 1916 au bois de Vaux-Chapitre, au pied du fort de Douaumont, durant la Bataille de Verdun. Il partit à la tête de la Division n°38 et tomba, mortellement frappé par l’ennemi. Mort pour la France, croix de guerre avec une étoile d'Argent et étoile de Bronze, et chevalier de la Légion d'Honneur[39].

A l’Armistice, Charles se rendit en France pour récupérer les corps de ses fils et les faire inhumer au cimetière de La Briandais. Ces deux morts le laissèrent amer et firent s'effondrer son épouse dans une profonde dépression. Charles l’installa à Saint-Nazaire, aux bons soins de sa sœur, Marie-Joséphine Pierre, dites Joséphine, (Saint-Nazaire 11 août 1867 - Nantes 13 juin 1958), et il s’en retourna à Rabat. Le 1er juillet 1920 Charles fut transféré à la sous-direction du Chemin de fer et Travaux publics du Maroc à Casablanca. Il passa au grade d'ingénieur de première classe le 20 janvier 1925. Le 23 janvier 1925, il obtint sa nomination au service détaché, sur ancienneté, puis par décret du 28 mars 1925 il est admis à faire valoir ses droits à la retraite, et cessa ses fonctions à la même date.

La vie au Protectorat fut douce pour Charles. Hors de métropole, il n’y avait pas de regards pesants ou de jugements de mœurs. On avait alors pour habitude de dire que « ce qui se passe aux colonies, reste aux colonies », et s’était vrai. On pouvait y vivre à sa guise et s’y refaisait une réputation, se constituer une situation qui n’aurait jamais été possible en France, et y faire fortune si l'on était un peu doué. Charles gagnait très bien sa vie, et la pension qu’il versait à Marie, pour son entretien et celui de leur fille, n’était pas très importante, quoique respectable. Charles dépensait sans compter pour se distraire, recevoir et combler ses amants.

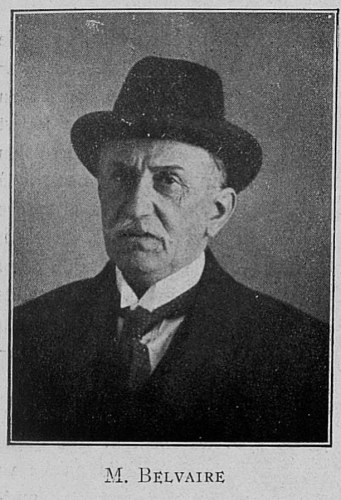

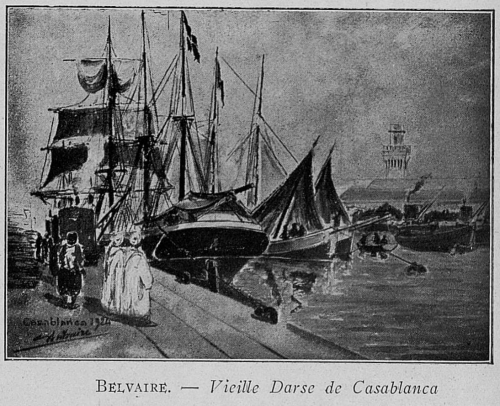

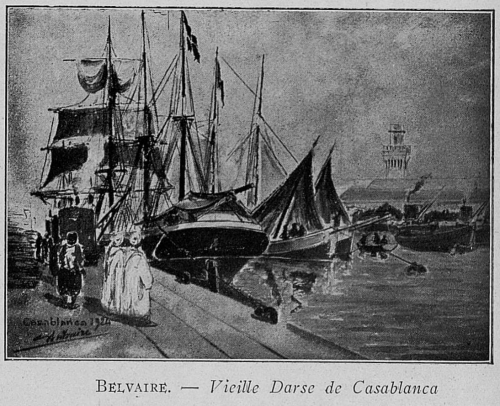

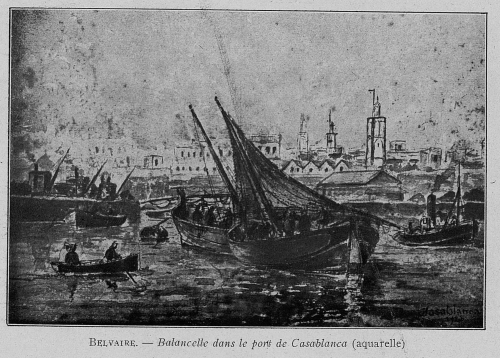

Casablanca est un port dont l’esthétique et l’animation plurent énormément à Charles. Au Maroc, Charles fit de nombreuses aquarelles, et revint à Saint-Nazaire avec plus de 150 d’entre elles. Il se fit une réputation artistique parmi la colonie française, et fut l’objet d’un long article illustré, « M. Beilvaire, artiste peintre », dans la série « Les artistes au Maroc » de Ker-Melin, publié dans la revue France Maroc[40] du 1er mars 1925[41] : « […] dans son art M. Belvaire s'est chaque jour perfectionné. Il était déjà bien connu dans sa petite province où le Musée acquérait plusieurs de ses œuvres[42] et où il conservait par sa peinture le souvenir des bateaux de pêche du port. Ce n'était pas un amateur inhabile, couvert de sueur, et peinant d'effort, mais un habitué et un ami intelligent de la marée, de ses odeurs et de ses humeurs : au titre d'artiste on lui décernait les palmes académiques. Depuis sa main est devenue plus experte et ses objets plus variés. Il s'est même écarté de la mer, il a flâné dans les villes marocaines, et à son tour il a essayé d'exprimer l'ardeur violente des paysages marocains.

Après tant d'autres dont nous avons déjà parlé ou dont nous écrirons plus tard, il en a donné un aspect particulier et si l'on doit préférer sans aucun doute ses marines tant marocaines que bretonnes, plus justes de couleur, plus riches de mouvement, ses paysages, surtout ceux où ne passent point de personnages, ont une allégresse de coloris pénétré d'air bleu ensoleillé qui réjouit la vue. »

Photographie de Charles parue dans France-Maroc

Exemples de marines peintes à Casablanca, publiées dans la revue France Maroc du 1er mars 1925.

Retour à Saint-Nazaire :

Revenu à Saint-Nazaire au printemps 1925, avec des caisses emplies d’antiquités et d’artisanat marocain, de dessins, aquarelles et peintures, Charles eut à s’occuper de Marie qui ne se remettait toujours pas de la mort de ses fils et se laissait dépérir. Pour autant il ne s’établit pas avec elle dans la maison de la rue d’Anjou qui avait été partagée en deux logements avec sœur Joséphine, la sœur de Mairie. Il préféra prendre un logement au 44 rue Vital dans le 16ème arrondissement de Paris, où il mena grand train. Jusqu’au décès de son épouse à Saint-Nazaire 16 juin 1928, Charles ne semble avoir eu d’activité particulière si non un peu de dessin et de peinture. Il participa au Salon annuel du Groupe Artistique de Saint-Nazaire, qui se tint du 30 janvier au 27 février 1927, exposant quatre huiles : Chasse-marée, Chaloupe à Paimboeuf, Sortie de l’avant-port de Saint-Nazaire, Rentrée dans l’avant-port de Saint-Nazaire, Canot de Pêche.

Entrée dans l’avant-port de Saint-Nazaire, 1926, huile sur carton bleu, (14 x 18) ; Fonds et Collections Odoevsky Maslov.

Au moment de la succession de Marie, Andrée exigea la vente des biens immobiliers de sa mère pour en toucher la part qui lui revenait. Il y avait en réalité peu de choses : la moitié en indivision avec Joséphine de la maison du 111 rue d’Anjou, dont le fond du bureau de tabac du grand-père Pierre avait été vendu, mais qui était resté locataire de la boutique, pour une mise à prix de 40.000 fr ; la moitié en indivision avec Joséphine d’une chaumière au 128 rue de Toutes Aides pour une mise à prix de 5.000 fr ; une parcelle de terrain sablonneux à bâtir au lotissement de 121m², rue Waldeck-Rousseau, pour une mise à prix de 2.000 fr ; une parcelle labourable dite « Le Pré aux Trèfles » dans l’Ile-Cardurand, de 112m², mise à prix 50 fr ; 10 ares 30 centiares de terres labourables dans la Petite-Ile-de-Prézégat, mise à prix 1.000 fr ; un canton de pré de 11 ares 35 centiares au Prinzcs, mis à prix 200 fr ; Aux Grand-Coutils de La Tranchée, un canton de terre labourable de 8 ares 46 centiares, mis à prix 3.000 fr ; une parcelle de marais en l’Ile-Jaquet de 4 ares 30 centiares, mise à prix 50 fr ; sur la commune de Paimboeuf, une parcelle de sable sous les arbres, avenue de la Mairie, de 1.062 m² 50, mise à prix 10.000 fr.

Charles n’avait pas d’économies, il avait dépensé l’essentiel de ce qu’il avait gagné pour mener une vie somptuaire, et avait entretemps emménagé à Saint-Nazaire dans le logement de son épouse décédée, car il ne pouvait plus subvenir à ses dépenses parisiennes. Sa situation économique était si mauvaise, qu’il avait vendu en lot durant l’exposition du Groupe Artistique de Saint-Nazaire, tenue du 27 janvier au 24 février 1929, des aquarelles et dessins, présentés dans le catalogue comme « Documents sur le vieux Saint-Nazaire ». Le Groupe Artistique avait coutume d’acheter chaque année certaines œuvres pour les constituer en lot pour sa tombola, dont le tirage au sort à partir des numéros des billets d’entrée et des numéros des catalogues de l’exposition. Cela permettait d’aider financièrement les artistes ou leurs veuves en difficultés[43]. Charles vit l’une des siennes ainsi acquise dans ce but.

Charles-Etienne ne pouvait pas lui non plus intervenir pour racheter la modeste part de sa sœur. Quoique gagnant correctement sa vie comme dessinateur à Paris, il menait une vie tumultueuse, fréquentant les bals et cabarets de Montmartre[44], passant d’amant en amant, et dépensant des fortunes chez son tailleur et son chausseur, mais aussi chez son tapissier à qui il demandait régulièrement de changer les rideaux et tentures de son appartement.

Après un procès intenté contre son père et son frère, qui alimenta les ragots, la vente fut ordonnée. Des entrefilets dans la presse relatèrent les enchérissements chez le notaire durant l’année 1931. L’affaire perdura jusqu’en janvier 1934, Joséphine Pierre, finissant par racheter la part de feue sa sœur. Tante, père et fils ne pardonnèrent jamais à Andrée le procès et restèrent fâchés à jamais. Andrée fut secrétaire à domicile à Paris. Demeurée célibataire, elle vécut pauvrement au 19 rue Lamartine. Elle décéda à l'hôpital Lariboisière 8 octobre 1960.

La vente l'obligea Charles à prendre une location au 52 de la rue de La Villès-Martin, alors rue la plus élégante de la ville. Ce fut un changement favorable pour lui, car la rue d'Anjou, très populaire, débouchant sur des taudis[45], avait mauvaise réputation, et même s’il s’entendait très bien avec Joséphine, il n’y avait pas d’intimité. Dans son nouvel intérieur, il disposa ses collections de meubles anciens, vêtements traditionnels, tapis, coussins et d’objets marocains, dans l’esprit de la maison de Pierre Loti à Rochefort, dans un parfum perpétuel de thé à la menthe et de tabac froid.

Le Groupe Artistique :

Charles exposa à nouveau au salon du Groupe artistique de Saint-Nazaire, qui se tint en février 1930, cette fois avec cinq aquarelles : trois figurants Saint-Nazaire, (le catalogue ne les détaille pas), L’Ile d’Yeu - Port-Joinville, La Courance ; et un tableau, Le Vieux Môle de Saint-Nazaire, qui fut acquis pour la tombola[46].

Le Groupe Artistique de Saint-Nazaire fut fondé en 1913 par Victor Lamoureux[47], avec le concours de monsieur Pied, de Jacques Dommée[48], et du docteur Meloche[49]. La Première-Guerre-mondiale mit en sommeil le Groupe artistique, et il fallut attendre 1919 pour que celui-ci reprenne son activité, toujours sous l’impulsion de ses fondateurs, et avec l’aide du journaliste Pierre Norange[50] qui combattit l’opposition que souleva la réouverture des cours d’art. Le comité central du Groupe, composé de 15 membres renouvelables part tiers chaque année, était présidé par le docteur Méloche, suppléé par Victor Lamoureux, (membre de la commission du Musée de Saint-Nazaire depuis décembre 1914), et Louis Joubert, (président de la chambre de commerce de Saint-Nazaire, remplacé par Louis Brichaux en 1938), choisit de placer les activités d’enseignement de l’école qu’il fonda sous la direction du peintre Georges Eveillard[51], qui donna des cours de dessin et de peinture, et qui fut rejoint par messieurs Chartier et Périgo. Cette école d’art fut municipalisée en 1928 et devint l’Ecole de Dessin de Saint-Nazaire, ancêtre de l’Ecole des Beaux-Arts.

Chaque année durant un mois, entre janvier et février, la Groupe Artistique organisait une exposition de ses membres, qui réunissait des peintres professionnels de toutes les régions de France, et dont nombre était aussi membre de la Société des Artiste Français, et exposait chaque année à Paris au Salon.

Charles adhéra 1930 au Groupe, dont il fut nommé bibliothécaire en mai. Il n’était pas réellement un peintre professionnel, rechignant longtemps à vendre ses œuvres, mais il exposait depuis des années, et il avait tant fait pour les arts à Saint-Nazaire, qu’il n’était pas pensable de le laisser de côté. En 1931 il exposa deux huiles, Toulon et l’ancienne flotte à voiles ; La Pointe de Chefmoulin, et une aquarelle, Villefranche-sur-Mer. En février 1932, une huile, Petit port breton, qui fut acquise pour la tombola du Groupe[52] ; deux aquarelles, Le Cougou[53], et Méans – le Port. C’est à cette période que Charles devint illustrateur au Courrier de Saint-Nazaire. Le 8 mai suivant, Charles fut promu officier d’Académie.

Le Courrier de Saint-Nazaire :

Cet hebdomadaire fondé 1867 par Frédéric Girard, (né dans Deux-Sèvres, le 7 mai 1835), imprimeur en lettres à Saint-Nazaire, par brevet impérial du 9 octobre 1866, était depuis son origine monarchiste, catholique, et nationaliste. Il faudrait plusieurs pages pour raconter l’histoire de ce journal, nous nous bornerons à expliquer ici qu’après plusieurs changements de propriétaire, il fut acquis avec l’imprimerie dont il dépendait par un groupe d’investisseurs membre de L’Action Française, sous l’impulsion d’Alexandre-Marie Bernard, dit Alex Bernard, (Nantes 1872 - Nantes 1948), ancien dessinateur, catholique nationaliste, qui n’était pas royaliste quoique très imprégner des idées politiques nauséabondes de Charles Maurras. Alex Bernard y travaillait comme rédacteur depuis 1909. Devenu en 1922 le gérant de l’entreprise et rédacteur en chef du journal, Alex Bernard fit entrer à la rédaction, en 1929, son Alexandre-Georges-Albert, (Saint-Nazaire 8 juillet 1902 - Nantes 4 juin 1970), dit Alex Bernard fils, et sa fille Renée-Élise-Louise-Marie, (Saint-Nazaire 22 juillet 1898 - Nantes 1996). Frère et sœur signèrent leurs articles sous les pseudonymes de Durandal et Joyeuse, du nom des épée de Roland et Charlemagne. Alex Bernard père signait certains articles sous le pseudonyme Un vieux, ou Un vieux grognon, faisant croire à une foule de collaborateur, alors que leur nombre était réduit à moins de dix personnes participant de manière plus ou moins occasionnelle[54]. Père et enfants s’amusaient à se répondre par articles interposés, et à se faire de fausses querelles. Il arriva même que René se parla à elle-même à travers Joyeuse et un second pseudonyme qui eut de l’importance : Jacqueline Bruno. En effet, sous ce pseudonyme de Jacqueline Bruno, Renée a marqué la mémoire nazairienne en relevant et révélant moult détails historiques et en faisant des portraits de ses contemporains et de la société locale de l’entre-deux-guerres. Elle avait demandé initialement à Paul Bellaudeau, (Nantes 7 janvier 1899 - 24 août 1947 La Baule-Escoublac), adjudant de la Coloniale au Maroc, affecté au service géographique de l’Armée, qui avait passé son enfance à Saint-Nazaire, au 3 rue neuve, c’est-à-dire dans la maison mitoyenne de celle où Charles avait passé une partie de la sienne[55]. Les deux hommes avaient malgré la différence d’âge des choses en commun, d’autant que leurs pères respectifs avaient été marins. Mais leurs caractères les faisaient se tenir à distance. Paul était un homme rusé, mais sans instruction, qui avait pu faire des études grâce à un engament militaire au Maroc après l’Armistice. Il était fanfaron, mauvaise langue, et mythomane à l’occasion, méprisant, n’ayant jamais réussi à se prouver quoique ce soit, craignant Dieu au point de tomber dans des phases mystiques. Charles était posé, laborieux, attentifs aux gens et aux choses, discret, secret par obligation, croyant mais pas religieux, et qui avait suffisamment vécu pour ne plus avoir à prouver quoique ce soit à lui ou aux autres. Paul faisait grand cas de ses talents artistiques : il était certes un très bon dessinateur, mais ne savait que dessiner, ne faisant que de mauvaises et rares aquarelles, et ignorant l’huile, le pastel ou le fusain. Il ne fait jamais l’effort d’apprendre ces médiums, mais employait en réalité différentes couleurs d’encre pour ses illustrations, ce qui ne parait hélas pas dans les reproductions de presse[56]. En 1931 Paul Bellaudeau était venu en permission du Maroc pour rendre visite à ses parents. Devant retourner au Maroc, il ne lui était pas possible d’illustrer tous les articles historiques de Jacqueline Bruno[57]. Il fallut trouver pour le journal un autre illustrateur, et Charles fut démarché pour cela. Mais en plus du dessin, on lui demanda de rédiger certains articles signés Jacqueline Bruno. Dans les années de l’entre-deux-guerres, Charles avait deux types d’écritures, l’une penchée quand il écrivait rapidement, l’autre droite et appuyée quand il était concentré. Cette écriture d’instant de concentration se retrouve au dos de certains des originaux de ses dessins parus dans le Courrier de Saint-Nazaire. Ce sont de longs textes destinés à accompagner l’illustration, et dont on s’aperçoit que presque mot pour mot, ils sont en réalité les articles parus. La vente de ces souvenirs et dessins au journal lui permit d’améliorer ses revenus, et de vendre des aquarelles qu’il exécutait rapidement, et en série, aux Nazairiens qui le sollicitaient. Les dessins fournis au Courrier de Saint-Nazaire par Charles avaient un format généralement de 30 cm par 24,5 cm. Ils étaient photographiés, et réduit à 16cm par 11 cm en impression. La majorité des dessins étaient vendus au journal, mais dans certains cas, Charles ne faisait que vendre les droits de reproduction et en concevrait l’original.

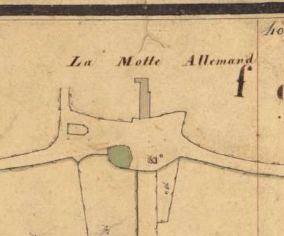

La Collaboration avec Le Courrier de Saint-Nazaire débuta le 10 octobre 1931 avec un dessin du château de La Motte-Allemand et de son calvaire, le second le 7 novembre suivant, fut celui du Grand Calvaire, déjà mentionné. Cette collaboration fut en moyenne de deux fois par mois. En plus, le Courrier fit reproduire et mettre sous verre certains dessins pour en constituer des prix de concours. En 1932, il y eut ainsi cinquante tirages, sur papier cartonné et encadré, du dessin que Charles avait offert le 26 novembre 1907 au Musée de Saint-Nazaire. Quarante-neuf reproductions furent distribuées comme lot, un fut remis à Charles, qui en fit présent à son frère Jules, et qui revint ensuite au plus jeune fils de celui-ci, Guy, puis entra par leg dans les Collections Odoevsky Maslov.

Le vieux Saint-Nazaire, tirage sur carton d’après dessin à la plume, (27 x 37,6) ; Fonds et Collections Odoevsky Maslov.

En octobre 1933, certaines de ses illustrations publiées depuis le 5 mars 1932 furent une seconde fois reproduites avec les articles historiques du Courrier dans un fascicule intitulé Le visage du Vieux Saint-Nazaire, avec incorporation de nouvelles en complément.

Couverture du fascicule Le visage du vieux Saint-Nazaire, (26 x 32,5)Fonds et Collections Odoevsky Maslov.

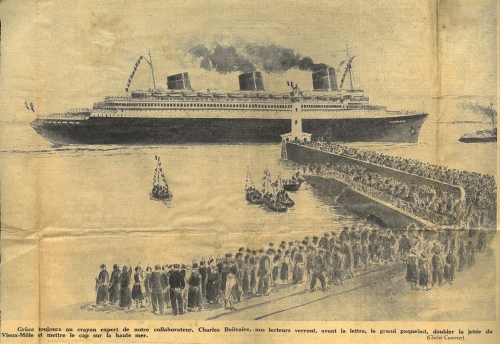

Le Normandie :

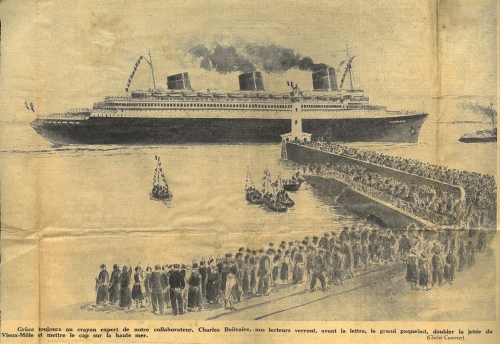

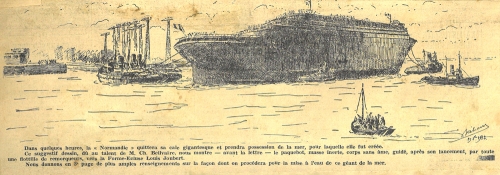

On ne peut imaginer aujourd’hui ce que le Normandie fut pour les Nazairiens. Il fut en son temps le plus grand paquebot du monde et demeure encore aujourd’hui le modèle de ce que l’on fit de mieux. Débuté en janvier 1931, sa construction occupa la ville et les chantiers jusqu’en 1935. Le 29 janvier 1933, à l’ouverture du Salon annuel du Groupe Artistique, le Normandie fut pratiquement le sujet de toutes les œuvres. Charles en fit des dessins et des aquarelles, comme il en avait fait des paquebots Champagne, (1886), et Provence, (1906).

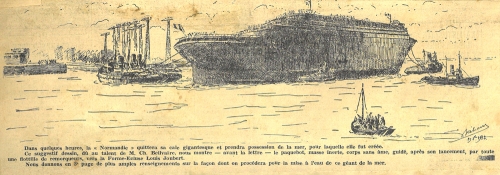

Le Normandie quittant sa cale, dessin du 19 octobre 1932, publié dans le Courrier de Saint-Nazaire du 4 mai 1935, (28 x 5), coupure de presse conservée par Charles ; Fonds et Collections Odoevsky Maslov.

Anticipation du passage du Normandie devant le Vieux Môle, aquarelle publiée dans Le Courrier de Saint-Nazaire du dimanche 4 mai 1935, (38,5 x 25), coupure de presse conservée par Charles ; Fonds et Collections Odoevsky Maslov.

Aquarelle publiée dans Le Courrier de Saint-Nazaire du dimanche 4 mai 1935, (38 x 17), coupure de presse conservée par Charles ; Fonds et Collections Odoevsky Maslov.

Mais le Normandie eut une place particulière dans le cœur de Charles, quand son neveu Maurice, en fut nommé en juin 1939 commandant-adjoint jusqu’à la réquisition du paquebot en 1942[58].

Maurice Beilvaire, Le Courrier de Saint-Nazaire du 10 juin 1939

Premières reconnaissances de ses mérites :

Charles ne participa pas au Salon du Groupe Artistique de 1933. A celui de 1934, il n’exposa qu’une huile à celui de 1934, Port de Piriac, reproduite dans Le Courrier de Saint-Nazaire du 10 février 1934, et qui fut acquise pour la tombola[59].

Le 15 mai, Charles déjà archiviste du Groupe Artistique, fut aussi nommé archiviste, en remplacement de Jacques Dommée.

Charles connaissait si bien Saint-Nazaire, qu’il fut élu à l’unanimité délégué à la Commission départementale des monuments et sites naturels, pour l’Office du tourisme de Saint-Nazaire le 15 novembre 1934.

Les cinquante ans de La Nazairienne :

A partir de 1932, Charles participa à nouveau aux différentes manifestations de La Nazairienne. La société sportive avait été mise en arrêt durant le premier conflit mondial. Elle avait réouvert en 1919, par celui qui avait remplacé à la présidence René de Kerviler en 1905, Joseph Creston, adjoint au maire, avec le concours de la municipalité, et malgré le fait que nombre de ses membres avaient trouvé la mort au combat. Ses présidents furent successivement Urbain Guillet, en 1929 Renondineau, remplacé par H. Terriou, puis à nouveau par Renondineau. A l’occasion de cinquante ans de sa fondation, on reconnut enfin officiellement à Pierre Foucher et à Charles qu’ils étaient les véritablement fondateurs de la société sportive. Discours durant la célébration du cinquantenaire et articles de presses les mirent à l’honneur[60], et le dessin de la première salle de la société, dans l’ancienne Halle au poisson, illustra la seconde page du menu du banquet auquel participèrent Sous-préfet, maire et élus nazairiens.

Avec Pierre Fouché à l'occasion du banquet du cinquantenaire de La Nazairienne ; Le Courrier de Saint-Nazaire du 16 mars 1935.

Maladie et mort de Charles-Etienne, le voyage en Italie :

Le 5 juillet 1935, Charles-Etienne fut interné à l'hôpital Saint-Jacques. Les services de l'armée le réforme définitivement le 30 juillet 1935 pour « aliénation mentale ». Charles-Etienne avait contracté quelques années avant la syphilis et ne s’en était pas aperçu immédiatement. Mal soigné, il eut une neurosyphilis[61]. Transféré en Loire-Atlantique à la demande de son père qui obtint qu'il soit en suite sorti de l'hôpital et l’installa chez lui. Charles veilla sur son fils avec tout l’amour qu’un père peut offrir à son enfant. Comme il fallait une surveillance constante, Charles arrêta un temps de collaborer au Courrier de Saint-Nazaire. Paul Bellaudeau, qui était revenu vivre en 1933 à Saint-Nazaire après avoir été mis en retraite de l’Armée, repris sa place d’illustrateur, mais Paul n’avait pas les connaissances historiques de Charles, et Renée Bernard n’avait finalement que Charles comme source véritable aux publications signées « Jacqueline Bruno ». Cela fit disparaitre peu à peu des colonnes les articles historiques, et René repris pour elle seule le pseudonyme qu’elle avait inventé initialement pour elle.

Les accès de démence de Charles-Etienne se traduisaient par des hallucinations, des troubles de la mémoire, des manies, des périodes d’incontinence, des errances sans but. Il fallait cacher les clefs pour l’empêcher de sortir en robe de chambre dans la rue. Il était partiellement paralysé, et avait des crises de tremblements qui l’empêchait de tenir ses couverts, obligeant à une assistance comme à un petit enfant. La vie de Charles se rétrécie autour de la maladie de son fils. Il continua cependant de peindre et de dessiner, allant aux réunions du Cercle artistique. Au salon de 1936 il présenta quelques huiles : Saint-Nazaire, bateau de pêche ; Saint-Nazaire, les voiles bleues ; Thonier 1 ; Thonier 2 ; La Courance, les rochers ; Porcé ; Le Pouliguen. Sa situation financière étant redevenue précaire, le groupe artistique fit acquisition de plusieurs de ses œuvres pour en faire des lots de sa tombola.

Charles au 18ème salon du Groupe Artistique de Saint-Nazaire, Le courrier de Saint-Nazaire du 8 février 1936

Le 3 juillet, Charles fut réélu au Comité central du Groupe Artistique, avec la fonction d’archiviste.

Les derniers mois de la vie de Charles-Etienne furent terribles. Il ne reconnaissait plus personne à part son père et n’avait que quelques minutes de lucidité par jour. Il décéda au 12 rue de la Villès-Martin le 12 janvier 1937, et fut inhumé au cimetière de La Briandais.

Charles fut profondément affecté par le décès de son fils. Il confia au Groupe Artistique un grand nombre de ses tableaux réalisés depuis plusieurs décennies au Maroc et en Bretagne, qui furent l‘objet d’un mur d’honneur[62]. Mais il ne vint pas assister à son succès.

Quelques semaines après la mort de son fils, Charles découvrit chez le notaire que celui-ci avait conservé un pécule de son héritage maternel, pécule dont il hérita, et qui lui permit d’améliorer son quotidien.

Charles tomba en dépression ; son dessin et sa peinture changèrent alors de style pour devenir plus abstraits.

Barques et cotres à Trébézy, 1937, huile sur panneau de contreplaqué, (53 x 27) ; Fonds et Collections Odoevsky Maslov.

Les 25ans du Groupe Artistique et le séjour en Italie :

A l’occasion des 25 ans du Groupe Artistique, en novembre 1937, on lui reconnut avoir été à l’initiative du projet et d’avoir été le premier à mettre en place des expositions dès 1904.

Les membres du Comité central du Groupe Artistique de Saint-Nazaire. On reconnait au premier rang de gauche à droite, Victor Lamoureux, le docteur Meloche et Charles, avec au milieu du second rang, portant une grande barbe blanche, Pierre Norange, tout en haut, avec lunettes et moustache, le peintre Jacques Debray. L’Ouest Eclair du 30 novembre 1937.

Charles débuta cette en 1938 une série d’aquarelles quotidiennes des pécheurs vendant leur produit à l’angle du quai du Commerce, numérotées, dont plusieurs exemplaires se trouvent dans les Collections Odoevsky Maslov.

Après une un et demi de dépression, Il partit au cours de l’été 1938 séjourner plusieurs mois à Venise et Rome. Il ne revient en octobre avec un grand nombre d’œuvres qui furent exposées au Salon du Groupe Artistique de 1939, dont entre autres citées par la presse : Venise la Rouge[63] ; Une rue de Rome. Œuvres italiennes accompagnées d’un La Loire à Champoceau[64].

La Guerre

La Guerre et l’Occupation advinrent, avec leurs contraintes et restrictions, leur cortège de peurs et d’angoisses. Salon du Groupe artistique 1940 eu lieu en mars, Charles y exposa une marine qui fut mise en lot[65].

Comme on n’était pas certains de pouvoir organiser le Salon de 1941, il fut obtenu des autorités d’occupation d’organiser celui-ci en décembre 1940. Charles y participa avec quelques aquarelles : Paimboeuf, La Plaine, Saint-Nazaire, Collioure[66]. Celle figurant Paimboeuf, une marine, fut mise en tombola[67]. Il n’y eut plus de salon avant celui de février 1942. Le Courrier de Saint-Nazaire du 20 février mentionna à propos de cette exposition :

« Charles Beilvaire fait revivre des de fraîches aquarelles, quelques vieux coins pittoresques de notre cité, à jamais disparus. Sa grande toile Au Cap Horn parmi les icebergs, est une œuvre importante de tout premier ordre. Ses Thoniers, et ses Marines, par leur exactitude rigoureuse, constitueront pour l’avenir, de précieux documents. »

L’Occupation changea les mentalités. Très peu entrèrent en résistance. La majorité de la population regarda ses pieds en priant pour trouver du sucre et ne pas se faire trop rouler par l’épicier sur ses tickets de rationnement. Certains, au prétexte de Pétain avait appelé à la collaboration, s’y vautrèrent. Ce fut le cas des Bernard qui avaient charge de l’hebdomadaire Le Courrier de Saint-Nazaire. Nationalistes, enflammés de catholicité, avec pour modèle un évêque de Nantes qui eut une position ambiguë au prétexte que les Allemands persécutaient les Communistes, ce que les Bernard traduisirent dans leurs colonnes comme une « croisade contre le Bolchevisme », père et enfants n’eurent à partir de 1941 que des louanges à l’attention de l’Occupant et des Traites planqués à Vichy. Cela allait à l’encontre des valeurs morales de Charles. Il arrêta de travailler pour Le Courrier de Saint-Nazaire en août 1941, et ne vendit, uniquement par nécessité, que quatre dessins entre août et novembre 1942[68]. Charles n’avait plus vraiment l’esprit à dessiner. Il entra à nouveau dans une obsession des pêcheurs du quai du Commerce comme en 1938, reproduisant inlassablement les scènes quotidiennes depuis le même angle.

Le bombardement de la nuit du 15 au 16 avril 1942 endommagea fortement la demeure du 111 rue d’Anjou où vivait sa belle-sœur Joséphine. Le 18 avril elle fit constater par maître Alexandre Marchand, huissier de justice, l’état de sa maison et de son mobilier, en présence de l’architecte Claude Dommée, qui jugèrent que le bâtiment, « fortement lézardé », pouvait s’effondrer à tout instant. Joséphine Pierre trouva refuge les premiers jours chez Charles et fit entreposer son mobilier chez un garde meuble. Claude Dommée fut chargé du dossier de reconstruction et se lia d’amitié avec Charles qui se chargea de réaliser les démarches à Saint-Nazaire, auprès des autorités et des sociétés d’assurance, alors que sa belle-sœur trouva refuge chez la veuve de son cousin germain Ferdinand Pierre, (Vertou 16 mars 1899 – 3 novembre 1941 Pont Rousseau – Rezé), née Marguerite-Eugénie-Marie Ménard, (Nantes-Chantenay 24 mai 1899 – 31 décembre 1970 rezé)[71]. Ferdinand Pierre avait été commis de perception à Saint-Nazaire, puis huissier de justice à Nantes, et avait laissé une fortune confortable à son épouse, ainsi qu’une une vaste demeure entourée d’un parc, au 14 rue Benoît Chupiet au quartier de Pont Rousseau à Rezé, à l’angle de la rue Fontaine Launay, maison qui subsiste toujours en 2014.

Le 27 février 1943 au matin, Charles se rendit à Pont Rousseau visiter à sa belle-sœur, et y resta quelques jours, emportant avec lui une musette contenant ses couleurs et des carnets de croquis et les deux cahiers dans lesquels il collait les articles qu’il avait illustrés. C’est alors qu’eut lieu le bombardement incendiaire de l’aviation britannique qui anéantit Saint-Nazaire durant la nuit 28 février. L’histoire, nous, Nazairiens, la connaissons tous. Saint-Nazaire, à propos de qui Julien Gracq publiera en 1946, dans Liberté grande, « Et pourtant des villes réelles, une me toucherait encore jusqu'à l'exaltation : je veux parler de Saint-Nazaire. […] Mais ce Saint-Nazaire que je rêve au fond de ma chambre existe-t-il encore ? », ne fut plus ruines. Cette nuit-là, des maisons éventrées, le phosphore dégoulinait dans les rues en torrents de feu, dégageant des gaz qui bullèrent gravement les poumons de milliers de personnes errantes entre les flammes. Au cœur de l’obscurité du couvre-feu, dans un rayon allant jusqu’à Saint-Gilles-sur-Vie[72], on vit le allo de l’incendie éclairer un ciel désespérément vide de toute compassion face à la détresse des victimes d’un crime absurde et inutile. Charles avait alors 82 ans. R. Montaron, dans L'Ouest Éclair du 17 décembre 1943, rapporta :

« Après 60 années d'efforts patients, assidus et discrets, cet artiste allait enfin pouvoir constituer son Musée personnel et l'offrir à la ville de Saint-Nazaire ou — en attendant la fin des événements, à celle de Nantes — lorsque survint l'affreux bombardement du 28 février qui, en quelques secondes, anéantit toute l'œuvre réalisée. — J'étais parti la veille de la catastrophe — nous dit encore M. Beilvaire — le 27 février, mais je n'ai rien pu sauver, pas même mes violons, pas même mes papiers de famille... rien... et, à mon âge, cela revêt une signification douloureuse ! Je fus à Pont Rousseau d'où je repartis pour Fontenay-le-Comte que je connaissais déjà depuis longtemps. J'y vins, pour la première fois, en 1880, afin de faire les études préliminaires à l'établissement de la voie ferrée Fontenay-Cholet. Comme vous voyez, ce n'est pas une nouveauté. »

L’interview simplifie quelque peu les choses. Certes la maison de Charles fut anéantie, cependant, après la catastrophe du bombardement, il eut la possibilité de retourner à Saint-Nazaire, afin de faire constater par un huissier la destruction de son mobilier. Dans les ruines il trouva le cadre endommagé de l’un de ses dessins à la plume, réalisé en 1897, titré « Canot de pêche Saint-Nazaire 1897 ». Le dessin comportait un accroc, qu’il répara. Ce dessin avait été reproduit dans le Courrier de Saint-Nazaire du 5 août 1932.

Seul dessin rescapé du bombardement de 1943, (30,5 x 23) ; Fonds et Collections Odoevsky Maslov. Ce dessin, avait été reproduit dans le Courrier de Saint-Nazaire du 5 août 1932, et dans le fascicule Visage du vieux Saint-Nazaire en 1933, (16,5 x 9,5).

Ayant perdu son logement, Charles alla vivre lui aussi chez la veuve du cousin Ferdinand Pierre, où déjà sa belle-sœur avait trouvé refuge[71]. La propriété comportant une dépendance, ancien logement des domestiques et écuries, donnant sur la rue Fontaine Launay, c’est dans celle-ci que Joséphine et Charles furent installés avec un mobilier de fortune. Charles s’occupa par la réalisation d’aquarelles et le suivit du dossier d’indemnité de Joséphine pour la perte de ses immeubles nazairiens[72].

Mais le redoublement des bombardements fit que le 28 septembre ils furent informés qu’ils allaient être évacués comme « vieillards » par les autorités[73] dans les 48 heures. Charles se replia le 30 septembre à Fontenay-le-Comte, chez son frère. En effet, Jules avait dû fuir Dunkerque à l’arrivée des Allemands, emportant dans sa valise les deux huiles de son père, que nous avons reproduites plus haut, les dessins de son frère, et quelques autres menus effets personnels. Après un rapide séjour à Saint-Nazaire, son épouse et lui avaient loué à meublé à Fontenay-le-Comte. Charles écrivit à Claude Dommée, le 8 février 1944 :

« Ici en meublé pas très alaise et à 2 km d’un aérodrome ! Nous voyons des travaux de protection s’exécuter comme nous les avons vus d’où nous sortons !! Nous nous demandons s’il ne faut pas envisager un nouveau repli ? Notre santé s’est améliorée, du fait d’un meilleur ravitaillement, d’où lait, beurre, œuf, porc, son absent, coin très occupé ! »[74]

Dans ce même courrier il précisa avoir envoyé sa déclaration de sinistre aux services du 3 rue Pasteur à Nantes, mais ne pas avoir reçu réponse, et attendre depuis un an sa carte de sinistré.

Durant toute l’occupation, Charles Beilvaire sillonna la Vendée, réalisant des aquarelles sur des restes de carnets de croquis.

Les dernières années :

A la Libération il retourna vivre avec Joséphine dans la dépendance que lui avait mise à disposition le cousin Pierre.

En septembre 1947 (quantième non précisé), il écrivit à Claude Dommée s’être rendu à Saint-Nazaire, voir les ruines de la demeure de Joséphine rue d’Anjou. Il se rendit au Jardin des plantes et remonta le boulevard Victor Hugo, sous la pluie et dans la boue : « J’ai eu de la difficulté à me reconnaitre - quel spectacle lamentable !!! »[75]

Il se distrayait en faisant de courtes excursions dans el département, rendent visite à des amis nazairiens réfugiés aux quatre coins. En 1949 il séjourna à Ancenis, puis en Vendée à Saint-Gilles-sur-Vie[76] et aux Sables d’Olonne.

Maison du 28 rue des Quais à Ancenis, 1949, (24 x 16)

Port de Saint-Gilles-sur-Vie, série de canots sur nommés « bateaux de retraités » devant la cale des chantiers Bénéteau, 1949, (23,5 x 15), Fonds et Collections Odoevsky Maslov.

Dossiers d’indemnités et de relogement, pour lui et Joséphine, et dessin l’occupèrent les années qui suivirent. Le 2 mai 1950 il écrivit à Claude Dommée :

« J’emploie mes rares loisirs à faires des reconstitutions… à l’aquarelle, (je ne puis plus en faire à la plume) du Vieux Saint-Nazaire.

Je voudrais en faire une comme port de pêche ! imaginaire, bien entendu, mais avoir quelques idées sur ce que sera décidé sur ce vieux quartier. Je suppose que la reconstruction par les hautes maisons, la partie entre l’écluse et l’ancienne maison Bourcard ; puis en arrière de ce rideau des maisons basses, englobant l’ancienne Grand’rue et la rue neuve, tout cela couvert en tuiles ! et en avant. Un grand parc pour le séchage des filets, les vieilles barques en décoration, etc.

Je n’ai pas besoin de précision, mais quelques indications sommaires, vous me feriez plaisir en me les procurant quand vous le pourrez.

Bien cordialement, C. Beilvaire. »[79]

En février 1951, Charles eut la grippe et en perdit l’ouïe, ce qui l’empêcha. Joséphine, âgée de 83 ans, fut relogée par les autorités dans un appartement à Nantes. Charles étant un homme, il n’était pas considéré comme prioritaire[80]. Son neveu Maurice décéda le 10 mars 1951 à Argenteuil. Charles en fut profondément affecté.

Charles Beilvaire décéda le 14 janvier 1952 dans la dépendance de la propriété Pierre rue Fontaine Launay à Pont Rousseau, commune de Rezé. Il venait d’avoir 90 ans. Pour une raison qui nous est inconnue, il ne fut pas inhumé dans le caveau de sa famille u cimetière de La Birandais à Saint-Nazaire, avec son épouse et ses fils, mais au cimetière Saint-Paul de Rezé. Sa fille ne fut pas mentionnée dans le faire-part. La sépulture étant une concession de cinq années, elle fut reprise et ses restes furent déposés à l’ossuaire. Ils sont aujourd’hui non identifiables.

Caveau de la famille Beilvaire au cimetière de La Briandais.

[1] La gendarmerie avait été déplacée, dans des locaux plus grands, rue de Pornichet. Le bâtiment où la famille s’installa était le second à avoir servi de gendarmerie ; le premier fut l’ancien presbytère de Notre-Dame d’Espérance, le 19 septembre 1816, (Cf. Registre de correspondance départ de 1815-1820, Archives de Saint-Nazaire).

[2] Alcide-Henry-Hilaire, (Benassais-Lavausseau 13 janvier 1829 – Saint Nazaire 3 janvier 1889), docteur en médecine, dévoué et très aimé de la population nazarienne, fut désigné en 1867 pour diriger l’une des salles du nouvel hôpital. Il milita pour l’amélioration des logements, et fonda une société de secours mutuel des ouvriers et employés de la Compagnie Générale Transatlantique. C’est lui qui veilla à la cicatrisation des scarifications rituelles que Narcisse Pelletier avait sur la poitrine et le ventre, et dont il fit mention dans un article, (non signé mais assurément de sa main), du Gaulois en date du 13 mai 1877. Mais le docteur Benoist avait le démon du jeu, et il s’endetta au point de devoir vendre la maison du 5 de la rue du Bois Savary, (son frère Gabriel, avocat, alcoolique notoire et lui dit « Benoist Vermouth »). Il emménagea alors rue de La Villès-Martin (avenue du Général de Gaulle). Sa tombe, au cimetière de La Briandais, comporte une plaque avec l’inscription : « A la mémoire du docteur Alcide Benoist, ses concitoyens, ses amis ». La maison fut en 1887 la résidence d’Abel Gallet, receveur principal des Contributions indirectes, et entreposeur des tabacs, (renseignements fournis par madame Mathilde Pateyron Gallet) ; en 1931 la maison était résidence de maître Clément, huissier de justice ; dans les années 1950, elle abritait le cabinet du docteur Michel Harrivelle ; elle fut ensuite le cabinet des avocats Vautier et Bellec durant plus de 20ans avant d’être mis en vente en 2011/12.

[3] Pour des raisons d’hygiène, l’Ordonnance royale du 10 mars 1776 interdit d’inhumer dans les églises et prescrit que les cimetières trop voisins desdites églises soient portés en dehors de l’enceinte des villes. Saint-Nazaire avait alors deux cimetières : le Grand, autour de l’église primitive, au sommet sur rocher, église dite Notre-Dame d’Espérance, qui n’était plus utilisé que pour les corps échoués sur la plage ou les suicidés, et le cimetière de l’église, dites Vieille-Eglise au XIXème siècle, qui se trouvait à l’emplacement du logis seigneurial des vicomte de Saint-Nazaire. En comté de Nantes, on ne pratiquait le curage des cimetières avec dépose en ossuaire, comme cela était le cas dans l’Est de la Bretagne. Comme il était hors de question de déplacer les morts, il fallut faire le choix d’un nouveau lieu d’inhumation. On demanda son avis au maître chirurgien de la ville, Jean-Philippe-Emmanuel Pierre, (originaire d’Ancenis, il avait épousé Jeanne-Philippe Bouveron, en 1796 il était qualifié d’officier de santé). Il recommanda que l’on choisisse un lieu éloigné de la ville, des sources et fontaines, afin de préserver la population d’épidémie. Le choix se porta sur un jardin, clos de trois côtés de murs, s’ouvrant sur la Loire qui le baignait les jours de forte marée. Son emplacement correspond au boulevard de La Légion d’Honneur et au terrain des anciens frigos, ce qui explique pourquoi, aujourd’hui encore, il n’est pas rare que les cantonniers, quand ils ouvrent une fosse dans cette zone, découvrent des ossements. Le jardin répondait au nom de La Porterie, dépendait de la seigneurie de La Ville-au-Fèves et appartenait au sieur Dubocher, (il ne nous a pas été possible de déterminer s’il s’agit de Mathieu ou de Thomas), qui l’avait mis en fermage. L’acquisition, avec dédommagement du fermier, fut décidée par le conseil de fabrique le 4 mai 1783, il fut béni le 17 mai, et il y eut en même temps l’interdiction d’inhumer en un autre lieu de la paroisse que celui-ci. Sur délibération du 22 juin 1783, le conseil de fabrique décida le déplacement de la Croix de Saint-Nazaire dans le nouveau cimetière, avec démolition pour réemploi des pierres, du piédestal original. En 1856, il fallut déplacer à nouveau le cimetière qui se trouvait trop près de ce qui allait devenir le port. Cela engendra la création du cimetière de La Briandais, où l’ont déplaça une partie des sépultures pour les familles qui avaient les moyens de payer le transport. La Croix de Saint-Nazaire y fut déplacée, mais on l’entreposa le long d’un mur. Une croix de bois fut érigée au milieu de la grande allée en 1884, mais celle-ci se dégrada dès 1890. Par prudence on le démonta. C’est alors que Charles Beilvaire suggéra au maire, Fernand Gasnier, de remplacer ce crucifix par la croix ancienne qu’on avait totalement oublié, (Cf. témoignage de Charles Beilvaire mentionné dans Le Courrier de Saint-Nazaire du 27 mai 1939). Les navires qui se rendaient à Nantes ayant l’obligation de décharger leurs canons, l’usage était de faire tirer les salves devant la Croix de Saint-Nazaire.

[4] La création du quai des Marées, (un temps quai Kervillers), priva la demeure de son accès direct aux flots.

[5] Le surnom de « Petit Marco », donné à la Vieille-Ville, et depuis donné au quartier reconstruit, est dû à la présence de la criée aux poissons où venaient vendre leur pêche, les Douarnenéziens, surnommés Marocains parce qu’ils jetaient leurs filets jusqu’aux côtes de ce pays. Le surnom fut donné au quartier au cours des années 1920, et fut mentionné en usage local pour la première fois par la presse, dans L’Ouest Eclair, le 6 juin 1926.

[6] Ancien nom de l’Ile de La Réunion.

[7] Cacatois : petite voile carrée se trouvant au sommet du mât, hissée par beau temps sur les voiliers comportant plus de trois voiles par mâts.

[8] Perroquet : voile carrée haute se trouvant au-dessous du cacatois et au-dessus du hunier.

[9] Cf. Le Courrier de Saint-Nazaire du 16 septembre 1883 et L’Union Bretonne du 17 septembre, ainsi que Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, par René Kerviler, ed. Librairie Générale de J. Plihon et L. Hervé, Rennes, 1888.

[10] Cf. recensement de 1876.

[11] Son épouse, née Eloïse-Marie-Augustine-Adèle Poupin, était décédée le 6 novembre 1874 à Fontenay-le-Comte.

[12] René-Mathurin-Marie Pocard du Cosquer de Kerviler, dit René de Kerviler, (Vannes 13 novembre 1842 - 12 mai 1907 Lorient), ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussée en charge après Paul Leferme du Port de Saint-Nazaire.

[13] Pierre-Jules Foucher arriva à Saint-Nazaire à l'âge de 7 ans. Comptable aux Chantiers de la Compagnie, futurs Chantiers de Penhoë ; il prit sa retraite des Chantiers qu’à l’âge de 78ans, en raison de ses difficultés à faire le trajet entre son logement rue de Saint-André, (actuelle rue Aristide Briand), et son bureau à Penhoët. Il fut aussi commandant des Sapeurs pompier municipaux à la suite de Monsieur de Sainte-Croix. Cf. nécrologie dans Le Courrier de Saint-Nazaire du 4 mai 1940. Il avait épousé marie-Valentine Lhourmeaux, dont il eut un fils : Pierre-François Foucher, (Saint-Nazaire 10 juillet 1890 – 27 avril 1967 Saint-Nazaire), et Jeanne-Marie-Louise (°Saint-Nazaire 31 octobre 1895), qui demeurèrent célibataires et vécurent avec leur père, puis, après son décès, ensembles le reste de leur existence.

[14] Félix Fournier, (1803-1877), évêque du diocèse de Nantes de 1870 à sa mort, avait pour ami William-Felix Le Besque, (1802 - 8 décembre 1877 à Nantes), capitaine de navire, commanditaire du manoir de Port Gavy, (acculement école de soins infirmiers), et séjournait chaque été à Saint-Nazaire dans une chambre située au premier étage de la tour, et décorée de scènes religieuses peintes à fresque par Jules-Elie Delaunay, (Nantes 1828 - Paris 1891).

[15] Après la défaite, on faisait faire dans les écoles des exercices pseudo-militaires avec des fusils en bois aux garçons.

[16] Contrairement à ce qu’il est généralement dit, l’homosexualité n’était pas pénalisée en France avant 1789, seule la sodomie l’était, et cette pénalisation concernait les deux sexes, si bien qu’au 18ème on condamna plus de femmes que d’hommes pour l’avoir pratiqué. Le crime de sodomie fut aboli à la Révolution, et il y eut une période de liberté et d’acceptation de la nature qui se fit durant les quarante années suivantes. Ce n’est qu’à l’avènement de Louis-Philippe, que l’homophobie repris de la vigueur, et c’’est le régime de Napoléon III qui organisa un fichage, à des fins de protection des puissants autant que de chantages, qui perdura jusqu’en 1982.