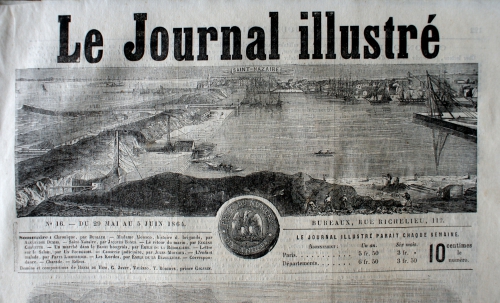

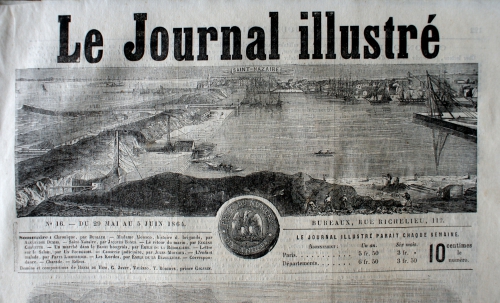

Article du Journal illustré de la semaine du 29 mai au 5 juin 1864

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Article du Journal illustré de la semaine du 29 mai au 5 juin 1864

Saint-Nazaire avait un prieuré dédié à Saint-Jean-Baptite, il s'élevait à l'emplacement du Ruban bleu.

1079, fondation du prieuré de Saint-Nazaire

Saint-Nazaire était l'une des vingt-cinq paroisses de la vicomté de Donges. Au temps des premiers de la féodalité, une vicomté était une circonscription juridique, soumise à l'autorité d'un vicomte, qui était subordonné au comte de Nantes, lui-même subordonné au duc de Bretagne. Les vicomtes étaient à l'origine nommés pour une période, puis leurs fonctions devinrent héréditaires, et les domaines attachés à leur fonction devinrent leur pleine propriété. Au milieu du 11e siècle, la vicomté de Donges appartient à Rotald, celui-ci eut pour fils Friold, qui fonda à Donges un prieuré qu'il donna à l'Abbaye de Marmoutier, et en 1079, conjointement avec ses fils, Roald et Gaufrid, un prieuré à Saint-Nazaire, doté d'une chapelle dédiée à saint Jean-Baptiste, qu'il donna à l'abbaye Saint-Aubin d'Angers1 et à son abbé Girard. Friold ajouta au prieuré des vignes situées à Porcé2, des terres en labour, avec une partie des dîmes de la paroisse, et un four qu'il avait dans le bourg. C'est donc une ferme qu'il offre aux moines de Saint-Aubin d'Angers, avec l'espoir qu'ils y installent une communauté régulière de quelques moines. En même temps, il institua une foire pour la fête de saint Jean-Baptiste.

Retranscription par Dom Morice du texte de fondation du Prieuré, dans " Mémoires pour servir de preuves à l'histoire ecclésiastique et civile de Bretagne ", 1644.

1157, mise en bail-viager du prieuré à un laïc

Le prieuré il fut mis en location à des laïcs, situation commune à nombre de prieurés. Ces lieux de résidence monastique fondés par des donateurs se multiplièrent durant une période qui va du 11e au 13e siècle. Les fermes offertes aux abbayes étaient plus nombreuses que ce que les vocations monastiques pouvaient offrir en hommes, et la vocation de prière et d'étude n'allait pas de pair avec l'éclatement des communautés en groupe de moins de dix personnes. Il était donc nécessaire pour les communautés monastiques de garder au sein des abbayes leurs religieux et novices, et de louer les fermes à des paysans qui en assuraient l'entretien et la mise en valeur, et le cas échéant, pourvoyaient à la vie d'un ou deux moines que les évêques y obligeaient à résidence. Ainsi le prieuré Saint-Jean-Baptiste de Saint-Nazaire fut mis en bail-viager au moins dès le 12e siècle3 :

'' Sachent les présents et les successeurs des présents que Jean, fils de Guillaume Chornout, venant dans le chapitre de Saint-Aubin , a donné à ladite abbaye sa personne et ses biens déjà acquis ou à acquérir. Or, moi, Guillaume, par la grâce de Dieu, élu abbé dudit monastère, et tout le couvent des religieux, nous avons concédé audit Jean notre prieuré de Saint-Nazaire, avec tout ce qui lui appartient, pour le posséder sa vie durant, à condition qu'il y entretiendra honnêtement avec lui un de nos moines, lui donnant tout ce qui lui sera nécessaire en vivres et vêtements. En outre, il rendra annuellement, le jour de la Nativité de saint Jean-Baptiste, à notre cellerier à Angers, mille sèches, grandes et bonnes , et 10 sous à la fête de Saint-Clair, 12 deniers à l'armoirier4 et 1 denier au porteur de bref5. Si nos frères vont lui demander l'hospitalité, il les recevra avec honneur et respect. Il ne faut pas passer sous silence qu'il acquittera toutes les dettes du prieuré, et, selon son pouvoir, en conservera les revenus et les possessions en bon état, il faut savoir aussi que, si l'évêque de Nantes veut nous astreindre à tenir deux moines dans le prieuré, ledit Jean fera renoncer le seigneur évêque à cette prétention ou entretiendra avec lui deux moines. Quant à nous, nous serons témoins et défenseurs de cette convention, dans le cas où il éprouverait quelque dommage ou serait appelé en justice de la part de l'un de nos moines ; et, de son côté, le susdit Jean a prêté serment, la main levée sur le texte de l'Évangile , qu'il exécuterait fidèlement tout ce qui est écrit ci-dessus. De cette chose sont témoins: d'abord le seigneur Guillaume, abbé de Saint-Aubin; Guérin , prieur-claustral ; Lembard ; Jean, chantre; Geoffroi de Virgal ; Geoffroi, cellerier ; Guillaume, censier ; Geoffroi Cormerel, Pierre Encombre-Rue, Geoffroi d'Alencé, moines ; Daniel et Guillaume, chanoines de Guérande, Guillaume Comout et plusieurs autres clercs. ''

1178, conflit entre le prieur et le chapelain

En 1178, il y eut une contestation entre Mathieu, chapelain qui desservait l'église de Saint-Nazaire et Fromont le prieur de Saint-Jean-Baptiste. Ce dernier voulait participer aux oblations de l'église, et le chapelain n'était pas disposé à le satisfaire. Robert II, évêque de Nantes, informé de ces contestations, les termina par un jugement qui portait que la communauté du prieuré ne pouvait avoir aucune prétention sur les revenus de l'église, comme le chapelain n'en avait aucunes sur ceux du prieuré6. Cependant le Prieur de Saint Aubin, de l'ordre bénédictin, '' présentait '', c'est-à-dire choisissait les prieurs de Saint Nazaire, du Corset, de Sainte Opportune à Saint-Père-en-Retz, et d'Oudon, mais aussi les curés de Couffé, de Saint Nazaire, du Corset, de Sainte Opportune, et d'Oudon, au diocèse de Nantes, qui étaient ensuite validés par Rome, ce qui explique pourquoi les religieux de ces paroisses et prieuré furent nombreux à être angevins, et cela jusqu'à la Révolution.

De 1599 à 1793

L'histoire du prieuré se perd un peu, les noms de prieurs ne nous sont pas parvenus, on sait cependant qu'en 1599 il se nommait Armelle Nicollas, et qu'en 1641 il se nommait Urbain de Fontenay. Attendu que le prieur nommé à sa tête n'y venait jamais, il s'y faisait représenter par un moine qui y vivait plus ou moins en permanence, pour les redevances seigneuriales. Le prieuré rapportait 2000 livres de revenu net, auquel s'ajoutait une dîme au trentième sur l'ensemble de la paroisse de Saint Nazaire. En dehors des revenus et privilège lié au prieuré, il y avait des devoirs envers le vicomte de Saint Nazaire, la déclaration de Saint-Nazaire de 1673 nous apprend que le prieur devait au vicomte '' a la feste de Noël, entre les messes de minuict et du point du jour, deux pains de froment d'un sol pièce et deux justes aultrement pintes de vin, le tout rendu audit Saint-Nazaire, au lieu appelé le Plaisir, soubs peine de 60 sols monnoie d'amende ''.

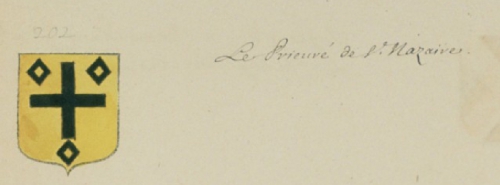

En 1696 les armoiries du prieuré furent enregistrées à l'Armorial Général : d'or à la croix alésée de sable, soutenue d'une macle du même, et cantonnée en chef de deux autres macles de sable.

A partir de 1719 il n'y eut plus de moine au Prieuré, et la chapelle fut désaffectée, les bâtiments en dehors de la grange, furent très peu entretenus par René Galliot, sieur de Cran, (Saint-Nazaire 1693 – Saint-Nazaire 8 février 1772), qui obtint le bail d'exploitation de l'ensemble du domaine, et qui fut par la suite sénéchal de la vicomté, (voir article : http://saint-nazaire.hautetfort.com/famille-galliot-de-cran/ )

Etienne Chaillon (Montoire (village du Pin) 8 février ou avril 1736 – Montoire 25 mars 1796), avocat au Parlement, dit l'avocat de la Brière, notaire de la juridiction de Montoir, procureur fiscal de Heinleix, signa avec Hardoin et Dufrexou, commissaires généraux de la Paroisse de Saint-Nazaire, une adresse au Roi en 1785 afin d'obtenir que les bâtiments du Prieuré qui était inhabité depuis un siècle soient transformés en hôpital pour les marins. Le prieur en était alors le père Richard, directeur du séminaire Saint-Sulplice à Paris, ne semble pas avoir fait d'effort pour reconvertir les bâtiments, le 14 février 1790 l'inventaire du contenu de la chapelle fut fait en son nom.

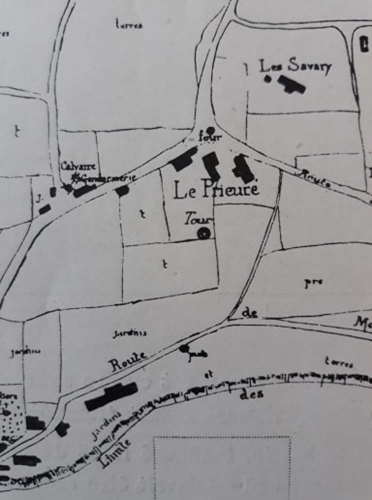

La Révolution changea la donne, les biens de l'Église furent nationalisés, La veuve de Louis-François-René Girard de La Cantrie, (avocat au parlement décédé en 1789 à Nantes), née Julie-Victoire-Rose Bonamy, (Nantes 6 septembre 1755 - Saint-Nazaire 24 juin 1819 - inhumée au cimetière de La Porterie, ses restes furent déplacés au cimetière de La Briandais en 1858), acheta le domaine dont il avait repris le bail à la suite de son père. Ce domaine de 7 ou 8 ha comprenait les bâtiments du prieuré, ensemble composé d'une chapelle rapidement rasée, d'une grange, d'un logis, et ce qui devait être un pigeonnier, transformé par la suite en moulin, et que l'on nommait au 20e siècle la Tour du Prieuré, une construction fortement retouchée prise dans un îlot urbain, qui avait résisté aux bombardements, mais que l'on flanqua parterre au moment de la reconstruction. Les restes des bâtiments, divisés en plusieurs habitations, appartenaient, toujours en 1857, à la famille Girard de La Cantrie, Il y avait alors 20 habitants répartis en quatre ménages.

Cadastre de 1829, le point rouge correspond au pigeonnier/tour

Le Prieuré sur la vue panoramique du Port en 1858

L’extension de la ville entraîna la disparition des bâtiments du Prieuré vers 1880, sur subsista au milieu d’un îlot urbain la tour-ancien-pigeonnier, restaurée et transformée en habitation, nous est connue par deux photographies l'une prise en 1936, où elle s’aperçoit par dessus les toits depuis la rue, et une autre prise à la suite des bombardements Alliés, par Alex Bernard, le directeur du journal Le Courrier de Saint-Nazaire, et publiée dans celui-ci le 20 août 1943.

La tour en 1936

La '' tour du prieuré '' en août 1943, photo d'Axe Bernard.

1 Copie partielle, B.N.F., latin 17126, fol. 161 ; Dom Lobineau, Histoire de Bretagne, 170 ; Dom Morice, Preuve de l'histoire de Bretagne, I, 453 ; comte Bertrand de Broussillon, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers, T. 2 p. 394 ; cf. l'Abbé Guillotin de Corson, Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, p. 111.

2 Ces vignes, nommées vignes du Chapitre, se situaient sur la parcelle sise entre la rue de La Vecquerie et le chemin de Porcé, à l'emplacement de l'école Ferdinand Buisson.

3 Abbaye de Saint- Aubin, rentes et redevances sur les prieurés, A.D.49 : H110, vol. V, fol. 31. ; traduction de monsieur de Marchgay pour la Société archéologique de Nantes et de Loire-Inférieure, tome IX, 1869.

5 Moine qui portait la liste des morts de l'abbaye aux églises avec lesquelles la communauté avait établi une association de prières.

6 Dom Lobineau, Histoire de Bretagne, II, 348 ; Dom Morice, Preuve de l'histoire de Bretagne, I, 671 ; comte Bertrand de Broussillon, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers, T. 2 p. 395 ; BNF, 5027, fol. 402.

A la croisée des rues (Georges de) Villebois Mareuil, de Santander et du boulevard du président Wilson, se trouve une statue dont peu de Nazairiens savent à quoi elle correspond.

En 1909 on s’aperçut que la ville de Saint-Nazaire était l'une des rares municipalités d'importance ne disposant pas d'un monument à la mémoire des soldats morts durant les combats de la guerre de 1870. Ce n'était pas rare attendu que cette guerre avait été perdue par la France, que l'on préférât ne pas en parler durant plusieurs décennies. Saint-Nazaire étant une ville bretonne qui brassait une population venant de toutes les provinces de Bretagne, le souvenir du camp Conlie et comment Gambetta traita les Bretons, faisaient que toute allusion était mal venue. Cependant en 1909 la politique française était de rendre hommage aux morts de 1870 et d’aller dans le sens des revendications populaires et nationalistes au sujet de l'Alsace et du nord de la Lorraine. Un comité d’érection, composé de monsieur Renaud, président des vétérans, du commandant Gaté, du capitaine des pompiers Sorel, et du commissaire central Parisot de Sainte-Marie, fit son choix parmi les statues mises à disposition par l’Etat au fond des Beaux-Arts. Ils choisirent un bronze fort beau du sculpteur René-Philéas Carillon[1], fondu par Joseph Malesset, une œuvre énergique et d’une grande maîtrise. Le Gouvernement confia la sculpture choisie à la Municipalité, sur acceptation du maire, Louis Brichaux, le 28 juillet 1909. Ce fut sur l’instant perçu par plusieurs comme une insulte aux Bretons, car elle figure un soldat de l'An II, l'un de ces soldats de la République qui massacra la résistance bretonne et royaliste. Qu'importe pour la municipalité, elle n'avait d'ailleurs pas les moyens de refuser, cela les aurait tous fait qualifier d'antifrançais, de non-patriotes, d’antirépublicain. Qu'importe aussi si la sculpture avait été refusée par toutes les villes à qui elle avait été proposée et que le plâtre original attendait depuis dix-sept ans dans les réserves qu’on veuille en fait un tirage. Saint-Nazaire aurait son monument à la mémoire des soldats morts en 1870.

Il fallut trouver un emplacement. L'entrepreneur lyonnais, Aimé Duquaire, qui possédait et lotissait le front de mer de l'ancien domaine du manoir du Sable, offrit une parcelle face à l'océan et à sa résidence personnelle[2]. Très beau cadeau quand on sait qu'il y avait la place pour construire deux maisons. La donation fut finalisée le 27 mai 1910, et le nom du donateur devint celui du square nouvellement constitué, à ceux-ci prêt qu’aucun arrêt municipal ne le nomma ainsi officiellement. On ménagea les susceptibilités de tous en ne donnant aucun nom officiel.

Le 10 juillet, le sous-secrétaire d’État à la Guerre, Albert Sarault, vint en grande pompe inaugurer le nouveau monument. Le 64e sortit de la caserne de La Briandais en grands uniformes. On avait convoqué toutes les sociétés de gymnastique pour compléter et animer le défilé, trois-cents enfants des écoles avaient été rassemblés et entonnèrent le Chant des vétérans, suivi de la Marseillaise, quand, à 11h15, le sous-secrétaire tira le voile qui couvrait le monument. Personne ne remarqua que celui-ci ne comportait pas les noms des Nazairiens morts durant ces combats. La liste aurait été bien courte, sinon inexistante, malgré le recrutement et la formation des bataillons supervisés à l’époque par le général Edmond-Frédéric Rose1[3]. Les Nazairiens enrôlés connurent le sort de l’Armée de Bretagne.

La cérémonie fut suivie d'un banquet de quatre-cents couverts au Casino des Mille-Colonnes.

Au milieu de sin jardinet entouré d'une grille, le monument fut rapidement ignoré. La majorité des cartes postales éditées après son érection ne mentionnent que le square, sans commenter sa présence. Henri Moret lui-même ne le mentionne pas dans son Histoire de Saint-Nazaire. On l'ignora encore quand il fut réalisé le monument aux morts de la Première-guerre-mondiale. Pour les Nazairiens, la statue était juste une statue que certains prenaient pour Surcouf ou un autre corsaire ! Durant l'occupation allemande, les Nazis voulurent la déboulonner pour l'envoyer à la fonte, on les en empêcha en leur racontant que c'était la statue du comte de Villebois Mareuil, Nantais qui avait participé à la guerre de 1870, mais aussi combattu les Anglais durant la seconde guerre des Boers, acte que les Allemands approuvaient. Ce mensonge sauva la statue. En 2010 la municipalité a fait remettre en état le square et déplacer la statue de quelques mètres, elle l'a aussi orienté en direction de l'océan, alors que jusque-là elle l’était en direction du port.

[1] On sait peu de choses au sujet de René Philéas Carillon. Il était le fils du sculpteur Hector Philéas Carillon, son atelier était à Montmartre, était spécialisé dans les sujets militaire, et il reçut une mention honorable au salon de 1902.

[2] La maison au fond derrière le monument était la résidence d'Aimé Duquaire, elle a été détruite à la fin des années 1960 pour faire place à l'immeuble « Palazzo San Marée ».

[3] Sa correspondance privée nous apprend qu’il y était d'ailleurs resté coincé par une sciatique durant le mois de septembre 1870.

La maison au fond derrière le monument était la résidence d'Aimé Duquaire, elle a été détruite à la fin des années 1960 pour faire place à l'immeuble « Palazzo San Marée ».

Le monument à la Libération, (coll. L.O.M.)