« Mais qu'importe : rêvons, rêvons, car c'est le rêve qui sert à créer et l'homme est fait pour créer. Parfois un homme a rêvé et c'est un autre qui a réalisé son rêve. Parfois c'est une multitude d'hommes qui ont mis leurs efforts pour réaliser le rêve d’un autre. »

Jacques Dommée / Renée Silvia, 11 mars 1940.

Le nom de Jacques Dommée n’est probablement pas inconnu aux Nazairiens qui s’intéressent à leur histoire : depuis septembre 2018 il est régulièrement mis à l’honneur avec la présentation des plans qu’il avait dressé pour un projet d’une « sphère panoramique » qui avait projeté pour le port de Saint-Nazaire. Son plus jeune frère, Claude (1902-1985), étant lui aussi architecte, et ayant surtout ouvré durant la reconstruction, les deux sont régulièrement confondus, si bien qu'au cours de l’exposition « Power Up » au Grand café de janvier 2024, et dans la presse à l’occasion de l’exposition sur la reconstruction de l’été 2025 au Life, il est attribué à tors à Jacques les immeubles de la reconstruction comme les halls.

De même, une mauvaise lecture des archives a fait prendre le personnage fictif de Rénée Sylvia (parfois encore une fois à tort retranscrit « René » au masculin), pour une personne ayant réellement existé. Cependant, dire que Renée Silvia n’a pas existée, qu’elle est fictive, c’est aussi commettre une erreur, attendu que Renée Silvia est le double féminin de Jacques Dommée et que donc, elle a bien existé, malgré l’état civil.

Jacques Dommée a été de son vivant classé parmi les homosexuels, et plus précisément les travestis, car à l’époque la notion de transidentité était encore balbutiante malgré les travaux Franz Ludwig von Neugebauer et de Magnus Hirschfeld ou encore ceux du Docteur Raffegeau (celui de la donation du Château des Charmilles à Porcé).

Avant d’aller plus avant dans le récit de la vie de Jacques, faisons un point sur les archives qui composent les Fonds Dommée.

A l’été 2011, la veuve de Claude Dommée prépara sa succession et désirait déménager dans une maison de santé en Maine-et-Loire, département où vivaient ses neveux. Son époux avait laissé dans les caves de leur maison toutes les archives de sa famille et celle du cabinet d’architecture fondée par son père et repris par lui. A l’époque, Saint-Nazaire n’avait pas de service d’archives, elle n’avait qu’un service de documentation. La Documentation, se trouvait déjà là où se situent les archives (Hôtel de Ville pour la consultation, des caves dans un bâtiment voisin, inadaptées à la conservation), mais quand il était question de recevoir des documents concernant Saint-Nazaire et ses habitants, il avait été ordonné par Joël Batteux, ancien maire, que tout soit envoyé à l’Ecomusée, il avait au demeurant fait envoyer certaines archives audit écomusée, ce qui place l’institution dans l’illégalité.

La Documentation ne recevait donc jamais les lettres ou les appels téléphoniques concernant les dons, ceux-ci étant automatiquement renvoyé vers l’Ecomusée.

En 2011, la Documentation reçut un appel de la part d’une personne de l’écomusée qui informa que sa direction avait refusé le don des archives de l’architecte Dommée, et que celles-ci allaient être irrémédiablement perdues. Or, le service de Documentation s’apprêtait à devenir un service d’Archives. L’une des archivistes employées fut mandatée pour aller chercher les documents proposés par Madame Dommée, et revient avec des dizaines de cartons qui avaient été entassés dans une cave au sol en terre battue où les rats avaient élu domicile.

Après un tri et un classement par les nouvelles recrues du jeune service des Archives de la Ville, le fonds Dommée fut proposé à la consultation, ce qui permit une étude totale avec analyse approfondie par Madame Béatrix Guillet, entre 2018 et 2021, qui m’avertit qu’il y avait des éléments intéressants concernant la famille Dommée en annexe de ceux concernant le cabinet d’architecture, notamment une correspondance affreuse entres père et fils, et entre frères, qui dénoncent les mœurs d’une famille que l’on peut placer entre les Atrides et les Poissonard de « Au bon beurre ».

La veuve de Claude Dommée est décédée en 2020, ses neveux entreprirent de se séparer de ce qui restait de ses biens afin de procéder au partage, j’eus alors l’occasion d’acquérir des objets et de la documentation concernant les Jacques, dont j’avais appris au cours d’une interview en 1997 des éléments concernant son intimité.

Origine et première années :

Jacques Christian Lucien Dommée est né le 11 mars 1895 à Château-du-Loir, en Sarthe, commune où son père, Georges Dommée (1861-1943), après s'etre formé à l'architecture dans un cabinet du Mans, s’était établi avec son épouse, Uranie Louise Dodu. Georges Dommée était natif de Chahaigne, bourgade à 2 km de Château-du-Loir, où ses ancêtres sont inscrits dans les registres paroissiaux depuis la fin du 17e siècle, et exerçaient le métier de boucher.

Acte de naissance de Jacques Dommée

Jacques était le second enfant du couple, il avait un aîné, Yves, né le 15 février 1892 à Château-du-Loir. Un autre frère, Claude, naquit dans le même bourg le 22 avril 1902.

D’après la correspondance entre Yves et Claude, Jacques était le préféré de leur mère, qui le traitait en fillette, tandis que Claude était le préféré de leur père qui lui passait tout.

Georges Dommée s’établit comme architecte à Nantes au cours de l’année 1907, au 46 boulevard Pasteur, puis au 3 rue de Constantine[1]. Jacques fit sa scolarité à l’école pratique d’industrie de 1908 à 1910, pour à l’école polytechnique (EPI) de 1910 à 1911 (où son frère Yves était lui aussi élève), puis entra en section architecture à l’école des beaux-arts en 1911, où il reçut les prix de dessin artistique, de perspective, de construction générale, et dont il sortit diplômé en architecture (BAN) en 1913. Son père décida de l’employé comme dessinateur dans son cabinet d’architecture ; en réalité il l’exploita et ne paya pas au prétexte qu’il lui avait financé ses études et qu’il le logeait. Georges Dommée était une personne cupide qui inféodait ses fils. Ceux qui étaient ses victimes et Jacques en développèrent une anorexie mentale. Garçon brun aux yeux noirs, au visage ovale disgracieux, planté d’un grand nez, à l’âge adulte, il mesurait 1 m 74 pour 50 kg, et avait des manières féminines.

A la déclaration de guerre en juillet 1914, Yves, qui faisait son service militaire depuis octobre 1913, fut envoyé en front, il en revint en septembre 1915, après avoir été gravement blessé par balle au poumon gauche et à la région lombaire. Jacques eut à se présenter à la conscription et fut adressé au service auxiliaire pour « faiblesse musculaire et maigreur » ; il se retrouva alors dessinateur aux Chantiers de Penhoët pour le compte de l’Armée. Une affectation qui incita son Georges à déménager au 3 rue de La Trinité, puis au 100 rue du Croisic à Saint-Nazaire. Démobilisé en 1918, Jacques fut obligé de travailler pour son père ; Yves se maria cette année-là, et s’établit comme électricien à Pornichet, où il ouvrit un commerce de luminaire et d’électroménager, tandis que son épouse ouvrit un bazar-parfumerie-maroquinerie. Claude pendant ce temps-là fit lui aussi des études d’architecture, mais réussi moins bien que Jacques, ce qui ne l’empêcha pas lui aussi d’intégrer le cabinet paternel.

A Saint-Nazaire, de 1918 à 1928, Jacques ne fut pas payé par son père, au prétexte qu’il le logeait. Il avait uniquement de l’argent de poche qui lui permit de s’inscrire, comme les autres enfants de notables, au Cercle d’escrime, club mondain situé rue des Halls qui organisait ses réunions au Grand Hôtel, en présence du sous-préfet et des édiles, mais qui était aussi connu pour être le club gay de la ville. Le soir, il errait dans les bosquets de ce qui était pompeusement nommé « le parc des douanes », espace boisé avec une allée centrale (depuis peu redevenu parc après avoir été durant un demi-siècle un parking pour toxicomanes), où déféquaient en journée les ailleurs, dockers, et marins, et qui était un lieu de rencontre, échangisme et de prostitution masculine à la tombée de la nuit. Jacques se trouva se lia alors avec de jeunes gens et des soldats étasuniens affectés à l’entrepôt des douanes, des hommes que son frère qualifiait encore dans une lettre de juillet 1938 de :

« […] affreuse clique, ses poules de quais, ordure des Américains et autres trafiquants sans nom. »[2]

Dans l’immédiat après Première Guerre mondiale, il plana sur l’Europe une permissivité extraordinaire. Si Berlin se distingua particulièrement en matière de liberté de mœurs, Saint-Nazaire n’y échappa. La présence des troupes alliées qui débarquèrent des colonies françaises et britanniques, puis de celle des troupes étasuniennes qui demeurèrent jusqu’en 1922, transforma Saint-Nazaire en haut lieu de l’échangisme, de la prostitution, de la fête interlope, et des plaisirs homosexuels masculins, ce qui jusque-là s’était fait de manière plus discrète, mais qui était déjà bien implanté du fait du port et de la caserne… Une situation qui agaça une tranche de la population, au point que l’Ouest Eclair du 22 juillet 1922 pesta :

« Des extravagants jeunes gens qui se promènent dans la rue nu-tête, décolletés comme des femmes, dans d'extravagantes toilettes. »

Rappelons que l’homosexualité ne fut jamais interdite en France, quoique réprouvée, que c’est la sodomie qui était considérée comme un crime et pouvait avant la Révolution française, ce qui condamna surtout des femmes coupables de la pratiquer au titre de la prostitution, ce que le Code Napoléon abolit. Les lois à l’encontre des homosexuels, femmes et hommes, furent instaurées par Pétain, maintenue par De Gaulle qui les renforça le 25 novembre 1960 en classant l’homosexualité comme « un fléau ». Ce n’est qu’en 1982 que le Gouvernement Maurois abolit toutes les lois homophobes.

C’est dans ce contexte que Jacques commença à endosser à la fin de l’année 1918 des tenues féminines et se fit appeler « Silvia » dans les soirées qui regroupaient fils de notables, militaires étasuniens et marins en goguette.

Double féminin, et plus probablement personne que Jacques aurait désiré être si cela avait été alors possible. Silvia prit une place très importante dans la vie de Jacques, ce qui l’incita à signer de ce prénom dès février 1919 des articles dans Le Réveil Artistique, publication nazairienne fondée par Fernand Salmon, le directeur des théâtres municipaux. Son premier article, publié le 22 février 1918, est intitulé « Utilité des arts », et son brouillon et conservé avec quelques autres dans le Fonds Dommée aux Archives de Saint-Nazaire. On y constate quand dans la version finale de son brouillon, daté du 8 février, Jacques associa à « Sylvia », le prénom « René » au masculin, mais dans la version publiée, l’article de quatre pages réduit à une seule, est signé uniquement « SYLVIA ». Travaillant dans le monde du spectacle depuis des décennies, Monsieur Salmon (hétérosexuel affirmé) protégea le jeune Jacques, comme il protégeait certains artistes de ses théâtres.

Premier article publié par jacques sous le prénom de Sylvia, dans Le Réveil artistique du 22 février 1922.

Entre 1919 et 1928, la Cabinet Dommée fonctionna très bien. Georges et Jacques réalisèrent plusieurs villas à La Baule, mais surtout ils furent les architectes de la Marie d’Escoublac en 1920. La mode en Presqu’île était encore à l’architecture néogothique et néoLouis XVI, et le demeura jusqu’au début des années 1930, malgré l’exposition de 1925 qui instaura le style Art déco. Les réalisations du cabinet Dommée étant signées « Dommée père et fils », il est difficile de pouvoir déterminer qui fit quoi, mais certains plans furent signés « J. Dommée », comme ceux de la villa « Mon Manoir », réalisée en 1924, dans un style médiéval.

On le trouve membre du comité d’inauguration du monument du débarquement américain en 1926 pour laquelle il dessina un chart figurant la cité en souveraine maritime, assise sous ses armoiries.

Dessin du char figurant la Ville de Saint-Nazaire à l'occasion de l'inauguration du monument du débarquement étasunien de 1917, © Archives de Saint-Nazaire.

En 1927, il intégra Le Groupe Artistique[3], donc il devint le trésorier. Il y donna des cours de dessin (le Groupe assurait alors la fonction d’École des Beaux-Arts avant la municipalisation de leur création), et réalisa certaines couvertures du catalogue de l’exposition annuelle. Il intégra aussi le comité du quartier de la Briandais, dont dépendait la maison de ses parents ; à cette époque, chaque quartier avait ses propres animations, et participait avec un char au carnaval communal. Jacques réalisa les dessins de certains dont on trouve encore des plans et des esquisses à l’aquarelle aux Archives de Saint-Nazaire.

Claude, le plus jeune frère, rejoignit le cabinet paternel ; en 1928, âgé de 26 ans, il obtint ce que Jacques, âgé de 33 ans, n’avait jamais demandé : que le cabinet soit constitué en association, et que chacun perçoive un salaire, tout en continuant à vivre sous le même toit au 100 rue de Pornichet. Jacques acheta alors un moto, mais comme il lui fallait un garage pour la parquer, son frère imposa qu’il paya un loyer pour utiliser celui de leur père !

En 1930, il devint secrétaire du Cercle d’escrime, fonction qu’il assura jusqu’en 1935.

Le dimanche 3 juillet 1932, alors qu’il revenait des Sables d’Ollone, Jacques perdit le contrôle de sa moto dans un virage peu avant La Grolle, un hameau de la commune de Landeronde. A l’époque les routes n’étaient pas macadamisées, mais seulement empierrées et fort mal entretenue. La moto glissa sur le gravier de la chaussée déformée ; Jacques fut projeté au sol, et glissa sur plusieurs mètres. Les casques n’étant pas alors intégraux, il fut blessé aux lèvres, au menton, et à l’œil droit, et eut les côté du côté droit fêlées. On le transporta à l’hôpital de la Roche-sur-Yon[4].

La personnalité de Sylvia se faisait de plus en plus présente, et Jacques passait ses soirées avec un groupe gay qui finit par éveiller la curiosité policière, à la suite de plaintes de voisinage du côté du Jardin des plantes en janvier 1933. La zone, autour du manoir du Sable, était alors le lotissement privé sous le nom de quartier de La Ville au sable. Un certain nombre de maisons était en construction, et les chantiers ouverts devinrent des lieux de prédilection pour des rapports sexuels discrets et sans engagement, le bois qui se trouvait derrière le Collège Saint Louis étant devenu trop fréquenté et surtout sale en raison des vagabonds qui s’y était établit. Couples hétérosexuels comme homosexuels s’y formaient, mais ce sont surtout les gays qui provoquèrent la curiosité de la police et les ires du maire Blancho. Ouest Eclair s’en fit l’éco, mais le Travailleur de L’Ouest dans son édition du 21 janvier 1933 minimisa les fait en critiquant vivement Ouest Eclair et sa volonté de provoquer un scandale pour des faits qui étaient anodins, et que les cris d’orfraie allaient surtout atteindre la notabilité locale, en soulignant qu’il existait une coterie parmi la bourgeoisie locale qui ne cachait pas ses mœurs et se réunissait dans des soirées connues de tous, dont nul ne pouvait dire comment elles s’achevaient. Le Travailleur de l’Ouest fit à cette occasion une analogie intéressante, en parlant d’un « club des 40 », ce qui était rappeler une descente de police en novembre 1904 dans un club gay à Mexico, qui avait éclaboussé jusqu’à la présidence en raison de l’identité des hommes interpellés ; une mise en perspective qui confirme qu’en 1933 Saint-Nazaire avait toujours les yeux vers le port de Vera Cruz auquel la Compagnie Générale transatlantique le reliait.

L’affaire finalement étouffée, trop de gens et surtout trop de notables étaient concernés directement ou indirectement (notons ici que les architectes Aimé Tertrais et André Batillat étaient homosexuels et ne s’en cachaient pas ; le premier vivait avec un pharmacien depuis des décennies, et le second avec son dessinateur, avec qui il demeura en couple sous le même toit durant huit ans, et en compagnie de sa mère).

Ce petit scandale eut une incidence sur l’ambiance familiale des Dommée, même si Uranie Dommée chercha à temporise la situation. Georges reprocha à Jacques ses mœurs et ses fréquentations. Le fils rétorqua au père qu’il n’avait toujours refusé de rencontrer ses amis. La situation s’envenima doucement durant plusieurs années, et devint irrespirable au cours de l’année 1937. Jacques avait alors 42 ans et avait rencontré un homme un peu plus jeune que lui avec qui l’amour était partagé. Il lui fallait pouvoir avoir son chez lui, et surtout renégocier son salaire. Or, c’est à ce moment-là que l’association qui avait été constituée en 1928 entre le père et ses deux cadets fut remise en question à la fois par Jacques et par Claude. Georges, comme Claude qui avait hérité de son père sa cupidité, se dit qu’ils pouvaient obtenir de Jacques qu’il leur rachetât la moitié du cabinet. Ce rachat de part était exagéré, Georges ne possédant qu’un tiers de l’affaire. C’est alors que Yves se mêla de cet étrange partage, et s’aperçut que Georges avait commandé des travaux pour une maison qu’il avait acheté au nom de Claude. Il s’aperçut que Claude avait deux propriétés dans Saint-Nazaire à son nom, acquises de manière à priver de leur part d’héritage les deux fils aînés.

Georges et Claude interdirent alors à Jacques de n’aller dans la maison dans d’autres pièces que sa chambre et la cuisine « la cuisine où [il était] accueilli comme un chien dans un jeu de quilles chaque fois [qu'il] y mettais les pieds »[5]. Ils lui interdirent surtout l’accès au grenier et à la cave où étaient entreposés les plans et les dossiers du cabinet, car ils redoutaient qu’il n’y récupère les documents le concernant.

En juin 1937, Jacques, qui s’est syndicalisé en intégrant l'Union des travailleurs intellectuels, loua un petit appartement dans un immeuble de rapport au 21 rue Henri Gautier, pour un loyer mensuel de 676 fr par trimestre, auquel il ajouta la location d’un garage pour 517 fr. Claude exigea qu’il débarrasse sa chambre, ce que Jacques refusa au prétexte que leurs différents financiers ne fussent pas réglés[6], et refusa de racheter la moitié du cabinet, mais il était tenu par le contrat d’association à une clause qui lui interdisait de s’établir en Loire-Atlantique, sauf autorisation des autres, comme architecte de manière à ne pas concurrencer son père et son frère ! Comme il n’était pas question pour lui de quitter Saint-Nazaire où il avait ses amis et surtout son amoureux, alors qu’il aurait pu aller travailler partout ailleurs et surtout mieux gagner sa vie quand dans une commune aux horizons limités, il réclama 50.000 francs au titre des années 1918 à 1928, durant lesquelles sont père avait refusé de lui verser un salaire.

Chose extraordinaire, alors que c’était Georges qui avait provoqué la querelle, celui-ci prétendit que cela regardait uniquement Claude et Jacques ; et à Yves qui lui reprochait de le déshériter en faveur de Claude, Georges accusa Jacques de le ruiner en lui réclamant les 50.000 fr de salaires non perçus.

L’affaire ne fut transigée qu’en mars 1938. Claude versa 8.800 francs à son frère, et consentit à ce qu’il s’installe comme architecte à Saint-Nazaire, tandis que Georges du épurer de son côté la situation. Jacques intégra la Chambre syndicale des entrepreneurs du bâtiment de Nantes et de la Loire-Inférieure, et conclut son premier contrat à son seul nom en mai suivant, en réalisant la maison de Monsieur Allaire, au 4 rue de Pornichet (type pavillon, soupente égale à un tiers de la surface au sol, éclairée par un œil de bœuf, toiture à deux pentes, ferronnerie tubulaire, escalier extérieur, enduit tyrolien). Pierre Norange lui demanda de réfléchir aux plans de transformation du café Les Ramures, situé rue Marcel Sembat, qu’il espérait acquérir au nom de l’Université populaire pour en faire une auberge de jeunesse, un projet à 84 000 fr que le l’Etat devait financer. Hélas, la subvention arriva tardivement, alors que l’établissement avait trouvé une autre acquéreuse, et le projet de Norange n’eut pas de suite.

Jeton de membre de la Chambre syndicale des entrepreneurs du bâtiment de Nantes et de la Loire-Inférieure au nom de Jacques Dommée, Fonds et Collections Odoevsky Maslov - Fonds Jacques Dommée

Jacques travailla peu, à la veille de la déclaration de guerre l’économie était au plus bas en France, et particulièrement à Saint-Nazaire où le transport maritime avait fortement diminué depuis 1935, et dont nombre de commerces avaient fermé depuis 1931 en raison de la crise économique faisant suite au krach boursier de 1929 ; pour l’année 1939, son imposition n’est que de 1 172 fr, ce qui est une somme misérable.

1939 fut une année difficile économiquement pour Jacques, quoiqu'il vécu avec son amoureux (dont on ignore la situation). Aux problèmes financiers s’ajouta la déclaration de guerre et la mobilisation générale à laquelle il échappa, non en raison de son âge (il avait alors 44 ans et était de fait encore mobilisable), mais en raison des dispenses dont il avait été l’objet entre 1915 et 1917.

Saint-Nazaire se vida soudainement de ses hommes valides et de sa jeunesse, et la peur des bombardements s’instaura.

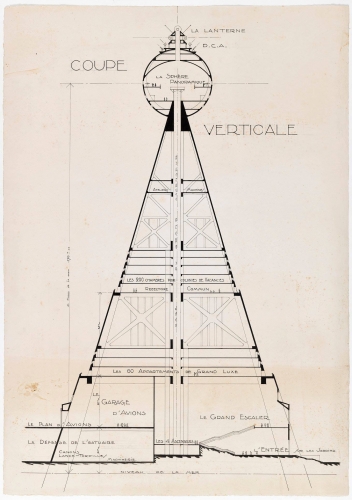

A la fin de janvier 1940 Jacques fit un rêve étrange, celui d’une sphère plantée sur une structure pyramidale. Une tour où se déroulait un bal qu’une attaque aérienne venait interrompre. En soit le rêve ne fait que traduire la situation générale du pays : les Français de 1939-1940, comme ceux de 1914-1915, avaient persisté à vivre dans l’ignorance de la guerre imminente, préparée par l’Allemagne depuis des années, s’adonnant à des loisirs et des plaisirs en s’enfermant dans un fragile tour d’ivoire. La guerre venait rompre la liesse, et cela occupa l’esprit de Jacques. Cependant, Jacques étant architecte, ce rêve de bâtiment ne pouvait que lui inspirer des plans, aussi il s’attela à dessiner et surtout à faire une description avec le récit de son rêve qu’il fit signer par son double, Silvia, en confondant dans son brouillon le masculin et le féminin. Un texte où il qualifia Silvia « d'amie de plus de 20 ans », et dans lequel Silvia dit que jacques était son ami. Une déclaration d'amour à lui même en quelque sorte, et un témoignage d'apaisement devant la dualité de son corps et de son âmes aux sexes différents.

Si le profilé de la « Sphère panoramique » est affreux, sa conception est intéressant, car elle projette la réalisation à la fois d’un bâtiment touristique à vocation de loisirs (colonie de vacances, restaurant, salle de bal avec vue panoramique, « 60 appartements de grand luxe »), et aussi défensif : Jacques imagina en effet que sa sphère prendrait place sur une ile artificiel dans l’estuaire, faisant office de phare surmonté de canons antiaériens et équipée de diffuseurs de brouillard qui auraient pour but de cacher Saint-Nazaire des avions, une idée qui était alors dans les projections de plusieurs ingénieurs depuis les années 1920 ; un ensemble de défenses associé à des canons devant protéger l’estuaire contre des intrusions maritimes, et aussi un hangar à avion.

Projet de Sphère panoramique, © Archives de Saint-Nazaire

https://archives.saintnazaire.fr/page/le-projet-de-sphere-panoramique-de-jacques-dommee

Jacques acheva les plans de se Sphère panoramique le 11 mars 1940, mais soudainement les choses vont mal : il avait, le 28 février précèdent, informé les propriétaires de son logement que sont compagnon et lui désiraient résilier le bail pour s'établir dans une maison (alors que ses finances étaient au plus bas) ; le déménagement était prévu pour le 24 mars (date de payement du loyer trimestriel), et la restitution des clefs le 28, mais son amoureux l'abandonna (rupture ou mobilisation, les archives sont muettes). Abasourdi, Jacques se suicida entre le 19 et les 20 mars au soir, son corps fut découverts le 21 mars 1940. Les causes de son décès furent cachées par sa famille qui voulait lui donner des funérailles religieuses, mais ses amis parlèrent, et surtout Yves relata les faits à son entourage et surtout les mentionna dans des lettres adressées à Claude, aujourd’hui consultable aux archives de Saint-Nazaire.

Son corps fut transporté à la morgue de l’hôpital et les raisons de la mort cachée au clergé. Le logement de jacques était exigu et pauvre, on ne pouvait y exposer son corps, et Georges, son père, refusa qu’il soit exposé dans le logement familial de la rue du Croisic. Jacques était alors propriétaire d’une maison rue Fernand Gasnier, payée par Georges, il fut décidé que dans cette maison alors vide, une chapelle ardente serait dressée par les pompes funèbres. Les amis de Jacques qui n’avaient pas été mobilisés vinrent lui rendre hommage, accompagnés de tous les gays et lesbiennes de la ville venus par solidarité. Ils défilèrent sous les yeux furieux de Georges et de Claude qui paradait en uniforme militaire depuis trois semaines, parce qu’il avait été mobilisé pour le service de la défense passive, un uniforme qui lui allait comme une queue de pie à un crapaud et faisait sourire tous ceux qui le croisaient. Ces hommages étaient d’autant pus dérangeant que la famille avait tout fait pour qu’il n’aient pas lieu : le cercueil fut présenté le 22 mars, et les obsèques eurent lieu le 23, soit deux jours après sa mort, avec publication de faire-part dans Phare de la Loire le 23 mars pour annoncer la messe en l’église Saint-Nazaire à 9 heures 45, et inhumation au cimetière de Toutes Aides, annonce ici fausse, attendu que le corps fut déposé au reposoir de Toutes Aides, celui-ci devant ensuite être enterré quelques jours plus tard au cimetière de La Briandais. Refusant de faire reposer son fils parmi les siens dans le caveau de famille à Chahaigne (réédifié pourtant à cette date pour la somme astronomique de 15 000 fr !), Georges consenti cependant que Claude acquière une concession à Saint-Nazaire et utilisa ce qui avait laissé en argent pour lui réaliser un monument funéraire dans le style alors en vogue chez les architectes : une interprétation de la table d’Hiram, l’architecte du Temple de Salomon (Jacques n’était pas franc-maçon), qui coûta 9 362 fr.

Monument funéraire de Jacques Dommée, état en juillet 2025, cimetière de La Briandais, Saint-Nazaire.

Jacques laissa peu d'objets à sa mort : il était locataire et en dehors de sa moto il n’avait rien de valeur. Le peu fut partagé entre ses frères : Yves récupéra la moto et son équipement ; Claude les plans et aquarelles et quelques menus objets liés à son activité d’architecte (aujourd’hui en possession de l’auteur de cet article). Sa fortune s’élevait à 2 895 fr, constitués à partir de ses honoraires d’après ce que révèlent les livres de comptes. Sachant que les pompes funèbres demandèrent 2 553 fr, que le curé demanda 1 000 fr pour la messe, et que le docteur qui fit le constat de son décès demanda 100 fr, on peut considérer qu’il décéda, telle Oscad Wilde, au-dessus de ses moyens.

La situation financière de Jacques laissa Yves suspicieux, dans le contexte des détournements d’héritage organisé par Georges à la faveur de Claude, il se demanda s’il n’avait pas été grugé. Jusqu’en 1949, Yves eux des différents avec Claude à propos de l’héritage familial, et songea même en 1943, alors que son père était mourant, à faire un procès. La situation s’envenima d’autant qu’habitant Pornichet, il avait espéré faire évacuer dans la maison familiale de Chahaigne son épouse et son fils, et lui aussi quitter la presqu’île qui était alors en zone d’occupation clause du fait de la base sous-marine de Saint-Nazaire, ce que lui refusa Georges qui prétendit s’y établir avec Uranie. Une volonté d’autant plus forte qu’il était électricien et ne voulait pas travailler pour les Allemands ; ancien combattant blessé en 1915, il avait des principes et des valeurs que son cadet ne partageait pas. Claude s’engagea dans la voie de la collaboration sans scrupule, il dénonça en mars 1942 la petite Simone Levy (née en 1926), la fille des tailleurs de la rue Villès-Martin, réfugiée chez les Méloche à La Baule. Simone décéda en juin 1945, cinq mois après la libération du camp d’Auschwitz par les Soviétiques. Aucun écrit n’ayant été retrouvé dans les archives allemandes, Claude ne fut pas inquiété à la Libération, et comme la reconstruction nécessitait des architectes, il fut employé à celle-ci, comme le furent les entrepreneurs qui avaient participé à la construction de la base sous-marine et des structures du mur de l’atlantiques à Saint-Nazaire. Riche et exécrable (il allait jusqu’à interdire à ses locataires de mangers les fruits se trouvant sur les arbres des propriétés qu’il leur baillait), il se maria en 1952 et décéda en 1985. Yves était quant à lui décédé depuis 1964, seul fils de Georges à laisser une descendance.

[1] Cf. Annuaire général de la Loire Inférieure de 1908 et de 1912.

[2] Lettre d’Yves à son père, datée de juillet 1938, que Claude cite par ailleurs dans une autre datée à Yves datée du 24 novembre 1944 (Fonds Dommée, Archives de Saint-Nazaire).

[3] http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2018/07/30/le-groupe-artistique-de-saint-nazaire-et-le-groupe-de-indepe-6069504.html

[4] Cf. Ouest Eclair du 5 juillet 1935.

[5] Lettre de Jacques à Claude en date du 9 aout 1937.

[6] Lettre de Jacques à Claude en date du 24 juin 1937, argumentaire recité dans celle du 9 août suivant.