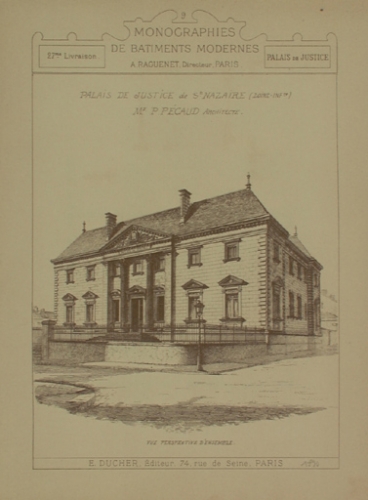

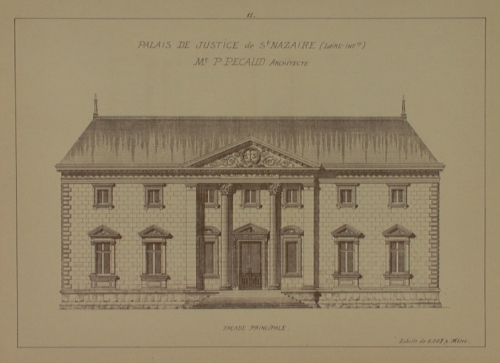

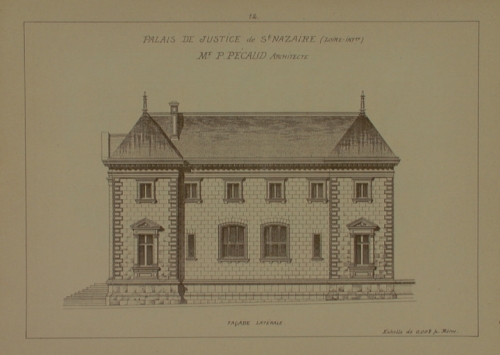

La destruction de Saint-Nazaire durant l’Occupation nous a privés de ses bâtiments les plus importants du 19e siècle. Parmi eux, certains, d’une grande qualité architecturale, étaient dus à Jean-Pierre Pécaud.

Jean-Pierre Pécaud, naquit à Nozay le 6 janvier 1839. Il était le fils d’un teinturier. Il fit ses études à Paris, et y apprit l’Architecture sous la direction de Charles-Auguste Questel, (Paris le 19 septembre 1807 - 30 janvier 1888 Paris), architecte fort célèbre en son temps.

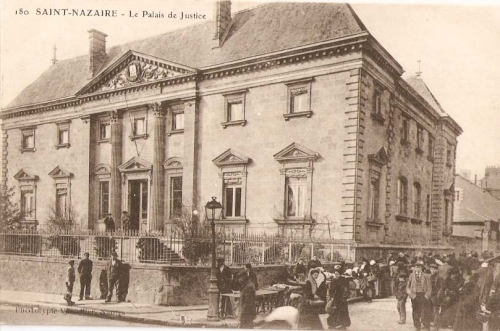

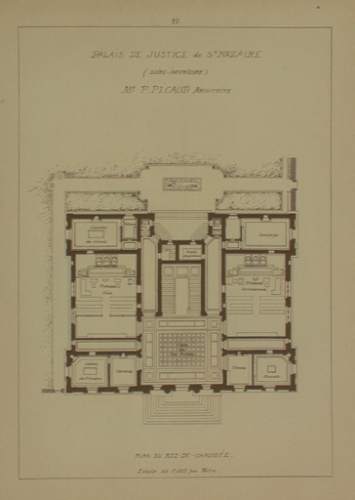

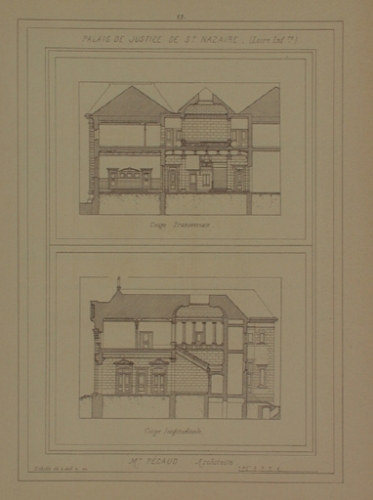

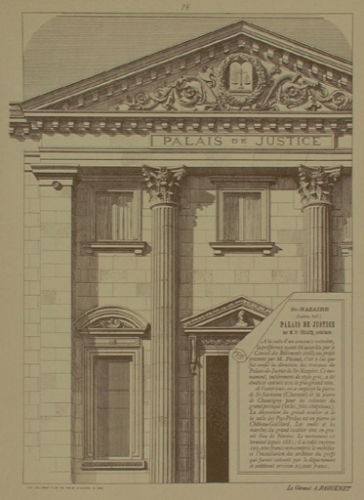

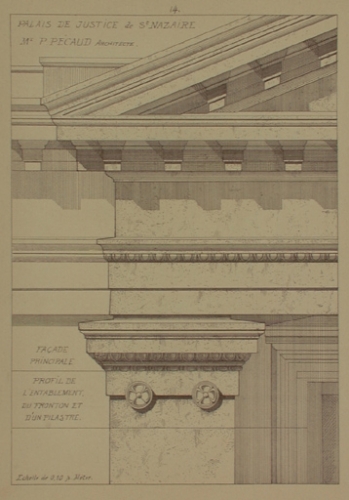

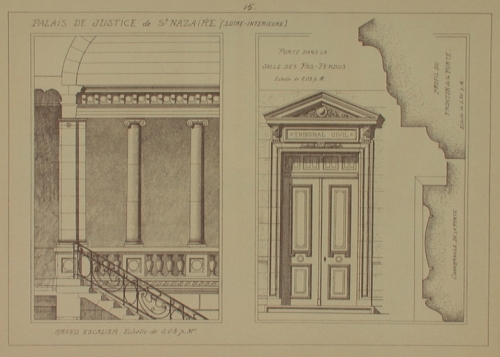

Jean-Pierre Pécaud vient s’établir à Saint-Nazaire durant le Second-Empire à une date indéterminée. En novembre 1874 il devint membre du Conseil municipal. Domicilié 19 rue de Villes-Martin, (avenue Général de Gaulle), il épousa Joséphine-Marie Rabout, née en 1871, dont il eut : Pierre, (Saint-Nazaire 8 mais 1879 - 21 février 1952 Le Croisic), qui se maria deux fois. Architecte de la Ville, il réalisa en 1877-1878 le Palais de Justice,

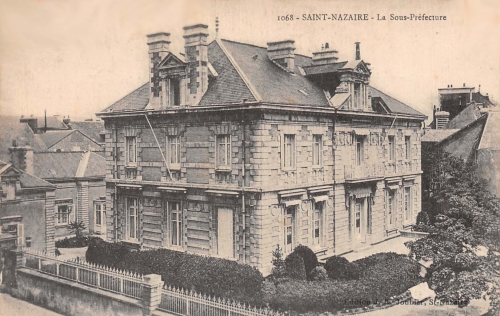

Il fut nommé expert pour les assurances en 1882, et réalisa en 1889 la Sous-Préfecture.

En mars 1890, la Municipalité organisa un concours pour la réalisation d’un théâtre municipal à construire sur un terrain municipal situé Place Marceau. La clôture du concours fut fixée au 31 décembre 1890, et le cahier des charges fixait la dépense à 230.000 fr, honoraires d’architecte compris, lesquelles étant fixé à 5%[1]. Dix-sept projets furent soumis au jury, qui choisit pour premier prix en janvier 1891 celui de Jean-Pierre Pécaud, (second à messieurs Deperthes père et fils, architectes à Paris, le troisième à messieurs Bergon, architecte à Paris et Harion, architecte à Tours[2]). Secrétaire de Association Polytechnique Nantaise pour la Propagation de l'Enseignement Professionnel, il fut promu Officier d’académie et décoré le 14 juillet 1890. Il décéda le 10 octobre 1896. Sa tombe se trouve au cimetière de La Briandais.

[1] L’Architecte constructeur n°8 du 15 mars 1890.

[2] L’Architecte constructeur n°28 du 15 février 1891.